Chacas

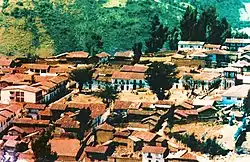

Chacas, fundado como San Martín de Chacas el 13 de abril de 1572,[1] es un pueblo peruano, capital del distrito homónimo y de la provincia de Asunción,[n. 3] localizado en la parte central de la denominada Zona de Conchucos en el departamento de Áncash, a unos 100 km de Huaraz y a 500 km de Lima. Cuenta con una población aproximada de 2050 habitantes, ubicada a una altitud media de 3360 m s. n. m.. Presenta un clima frío con temperaturas promedio de 19°C en verano y 12°C en invierno.[3]

| Chacas San Martín de Chacas[1] | ||||

|---|---|---|---|---|

| Ciudad | ||||

De izquierda a derecha y de arriba a abajo: Plaza Mayor y casco histórico, procesión de Nuestra Señora de la Asunción, casas italianas de estilo lombardo, retablo barroco de 1750, vista de la laguna Librón, a 3 horas de Chacas, la ruta AN-107 con el nevado Yanarraju.

| ||||

| ||||

| Otros nombres: Perla de los Conchucos,[n. 1], Pueblo de los balcones, Pueblo de la piedra y madera, Pueblo de los artesanos de Áncash.[n. 2] | ||||

| Lema: Naturaleza, arte y fe para el mundo | ||||

Chacas Localización de Chacas en Perú | ||||

Chacas Localización de Chacas en Ancash | ||||

Mapa interactivo | ||||

| Coordenadas | 9°15′00″S 77°22′00″O | |||

| Idioma oficial | Castellano (español), quechua, italiano | |||

| Entidad | Ciudad | |||

| • País |

| |||

| • Departamento |

| |||

| • Provincia |

| |||

| • Distrito |

| |||

| Dirigentes | ||||

| • Alcalde (2019-2022) |

| |||

| Eventos históricos | ||||

| • Fundación | 13 de abril de 1572 (Cap. Alonso de Santoyo, Fray Alfonso Espinoza, Fray Hernando García y Fray Martín Pérez (447 años)) | |||

| Superficie | ||||

| • Total | 447,69 km² | |||

| Altitud | ||||

| • Media | 3 359 m s. n. m. | |||

| Población (Población estimada INEI 2021) | ||||

| • Total | 5565 hab. | |||

| • Densidad | 12,43 hab/km² | |||

| • Urbana | 2050 hab. | |||

| Gentilicio |

chacasino, -na manka carga (coloquial, en quechua: "Cargador del ollas") | |||

| Huso horario | UTC -5 | |||

| Código postal | 02048[2] | |||

| Prefijo telefónico | (+51) 043 XX XX XX | |||

| Patrono(a) | Virgen de la Asunción, San Martín I | |||

| Sitio web oficial | ||||

La presencia humana sobre la colina de Chacas se remonta al período Arcaico Tardío (2000 a. C.), durante el desarrollo de los primeros asentamientos humanos seminómadas en los valles de los ríos Arma, Chacapata y Potaca. Estos grupos se consolidaron y expandieron con las culturas chavín y recuay dominando las rutas de comercio e intercambio entre la selva central y la costa. Durante aquella época surgieron asentamientos como Pirushtu, Chagastunán y Huaraspampa,[4] que más tarde pasaron a formar parte del imperio huari. Entre los siglos X y XV, se desarrolló en esta zona, el grupo étnico Huari cuyo señorío sería incorporado al Imperio Inca entre 1470 y 1480, tras una larga campaña de resistencia.

Cuando el Tahuantinsuyo fue disuelto por los conquistadores españoles, el pueblo de Chacas se fundó como reducción de pobladores originarios en 1572, por sacerdotes evangelizadores de la Orden de San Agustín,[5] quienes establecieron una capilla en honor a San Martin Papa en los dominios de los nativos de Chagastunán y Macuash. Pronto, la actividad minera convirtió al pueblo en uno de los asentamientos mineros más importantes de la sierra ancashina, viviendo su mejor momento económico entre los siglos XVII y XX.[6]

Tras el declive minero, agrícola y el éxodo rural experimentados entre 1950 y 1990, el modelo económico de Chacas cambió progresivamente. Desde hace 30 años el pueblo presenta actividades productivas relacionadas con la pequeña industria, destacando la fabricación de muebles que se exportan a Estados Unidos y Europa, productos lácteos y tejidos. Este resurgimiento económico fue posible, en gran medida, gracias a las acciones de la Operación Mato Grosso, una organización internacional de voluntarios italianos y nacionales, liderada por el sacerdote misionero Ugo de Censi, quien se asentó en el pueblo en 1976.[7][8]

Como patrimonio histórico, cerca del pueblo se hallan los restos aqueológicos de origen pre-inca de Antash, Chagastunán, Huaraspampa y Pirushtu. En el pueblo destaca la plaza Ugo de Censi, por ser una de las últimas de América que mantiene su espacio central de césped para la celebración de la corrida de toros (sin muerte) y la carrera de cintas a caballo durante la fiesta patronal de agosto. Así mismo, el casco antiguo del pueblo resalta por haber mantenido su arquitectura original andina con influencia andaluza, presenta calles empedradas y casas blancas con tejado de doble vertiente adornadas con balcones y portones de finos tallados, elaborados por la organización de artesanos «Don Bosco», quienes también se encargaron de la reconstrucción del Santuario de Mama Ashu y la restauración del retablo mayor de Chacas, que data del siglo XVIII, obras declaradas Patrimonio Histórico del Perú en 1941.[7]

Entre sus festividades destacan: la Semana Santa, el Corpus Christi, la Semana Turística y la fiesta de patronal de Mama Ashu (Virgen de la Asunción) del 6 al 22 de agosto; la fiesta del Oratorio de los Andes en honor a San Juan Bosco y las fiestas patronales de San Martín de Porres, en el barrio del mismo nombre, San Antonio de Padua en el barrio de Atusparia y Santa Cruz en el barrio de Tinco.[9] Las danzas típicas que destacan son: anti runa, yayu, paso huanquilla y mozo danza, estas dos últimas declaradas Patrimonio Cultural de la Nación.[10]

Toponimia

Las primeras investigaciones sobre la toponimia chacasina se remontan a los años 30 y 50 del siglo pasado. El historiador chacasino Manuel Mendoza García y el párroco huarino Santiago Márquez Zorrilla postularon que el origen del nombre «Chacas» procedía etimológicamente de «Chaga» reducción del término Chagastunán, que fue el asentamiento prehispánico de los habitantes de esta zona. El término chaga, significa atalaya o estructura en la cima del cerro. Cabe mencionar que este tipo de estructuras, comúnmente denominados pirushtus abundan en la zona de Chacas. El vocablo chaga es la raíz de sitios arqueológicos cercanos, por ejemplo «Chacapata», «Chacabamba» y «Chacato». El término origina el vocablo Chagash que significa «sitio de atalayas o pirushtus».[11]

En otra versión, el historiador chacasino Saúl Espinoza Milla infiere que el vocablo actual Chacas proviene en realidad de «Chaqash» o «Chaqas», pero no llega a explicar el origen ni significado de este vocablo. Según el autor, los Chaqash o Chaqas, fueron integrantes de la tribu que habitó esta zona siglos antes de la llegada de los incas. Afirma que la mayoría de los topónimos actuales provienen de las denominaciones de las tribus y señoríos primitivos.

Otra teoría explicada por el historiador raimondino Alfonso Jara Castillo propone que el nombre podría derivar de Chaqaq refiriéndose al fracturador de piedras o al recogedor de piedras menudas o cascajo (chaqa) que derivó a chakaq y chakas.[12]

La grafía actual «Chacas» tiene su origen en la década de 1570, con los evangelizadores españoles que adaptaron la pronunciación de los topónimos quechuas al castellano para fundar las reducciones de indios.[13]

Geografía

Ubicación

El distrito de Chacas está ubicado en la vertiente oriental de la Cordillera Blanca. Parte de su territorio —que incluye a los pisos altitudinales Quechua, Suni o Jalca, Puna y Janca— se localiza en el núcleo y en la zona de amortiguamiento del parque nacional Huascarán. Su rango de altitud comprende desde los 2800 m s. n. m. en Chucpin hasta los 6173 m s. n. m. en el Nevado Copa. La ciudad de Chacas se encuentra en la región Quechua.[14]

| Noroeste: Provincia de Carhuaz | Norte: Distrito de Acochaca | Noreste: Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald |

| Oeste: Provincia de Carhuaz |  |

Este: Provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald |

| Suroeste Provincia de Carhuaz | Sur: Provincia de Carhuaz | Sureste: Provincia de Huari |

Relieve

El pueblo se ubica a 3359 m s. n. m. sobre una meseta de superficie irregular compuesta mayormente por dacita y arenisca, que asciende desde su punto más bajo en el centro poblado de Chucpin, a 3000 m s. n. m., hasta los 3560 m s. n. m., en Cochas. La orografía alrededor de esta meseta, al igual que en la provincia, se caracteriza por ser bastante accidentada, con abundancia de terrenos montañosos, debido a su ubicación en el territorio de la falla Cordillera Blanca que viene levantando toda la Zona de Conchucos desde el periodo cuaternario (2588 millones de años atrás) a razón de 1 mm/año mientras que el bloque occidental (Callejón de Huaylas) se hunde.[15]

Los estudios de geología sísmica muestran que la falla Cordillera Blanca sigue activa, por lo que se trata de una fuente sismogénica continental o intraplaca, donde pueden ocurrir rupturas violentas con desplazamientos de hasta 3 metros, originando sismos con magnitud de hasta 7,4 ML.[15] Las elevaciones de terrenos con mayor altitud se dan en la zona occidental del distrito por formar parte de la Cordillera Blanca. El pico de mayor altitud del distrito es el Nevado Copa con 617 3msnm.[16]

Hidrografía

Debido a su ubicación en la cabecera de la cuenca izquierda del río Marañon, la red hidrográfica distrital está compuesta por numerosos ríos y arroyos que bañan varias zonas geográficas, los cuales completan un mapa de recursos hídricos aprovechado tanto para el consumo humano como para fines agrícolas e hidroenergéticos. Existen dos ríos principales, que recorren el distrito de sur a norte: el río Arma, que nace en las punas de Tayán y del Nevado Perlilla al sur, y el río Chacapata, que nace en las faldas de los nevados Copa y Bayococha al suroeste. Estos cauces son alimentados por quince arroyos a lo largo de su recorrido hasta su unión en Puruytumac, donde toma el nombre de río Acochaca. El Acochaca posteriormente desemboca en el río Yanamayo y este, a su vez, en el río Marañon.[17]

El distrito cuenta con treinta y dos lagunas de origen glaciar. Las más importantes en relación con su capacidad de almacenamiento de agua son las de Librón, Cancaracá y Yanarraju, ubicadas al oeste; Pagarisha, Patarcocha y Runtucocha, ubicadas al sur, y Huakuycocha, Ventanilla y Tallancocha, ubicadas al este. Solo en Patarcocha se ha construido una presa hidráulica para fines de consumo humano.[18] Asimismo, los arroyos más importantes que son aprovechados por los centros poblados para garantizar el abastecimiento de agua para riego son: al este, el Rayán, al oeste el Camchas y al sur el Juitush; las aguas de este último también son captadas por la central hidroeléctrica de Collo para generar 734 kW de potencia energética.[19]

Clima

Chacas se ubica en el piso altitudinal Quechua, este factor y su proximidad al trópico hacen que la temperatura en un día varíe considerablemente. El clima se caracteriza por ser frío, con veranos andinos secos (mayo-septiembre) con días soleados que tienen temperaturas promedio de 20°C, sin embargo la sensación térmica puede alcanzar los 24 grados. Durante la noche la temperatura desciende y oscila entre 8 °C y 1 °C, lo que produce heladas meteorológicas que llegan a formar una fina capa de escarcha en la vegetación.

Durante el invierno andino (octubre-abril) los días se presentan nublados con frecuentes lloviznas y lluvias torrenciales, la temperatura promedio llega a los 14 °C y puede descender hasta los 8 °C. Sin embargo, cabe destacar que, al estar el hemisferio sur en verano, los días soleados en Chacas durante esta temporada son más cálidos que los días soleados de la temporada seca (mayo-septiembre), sucede lo mismo con las noches, no se presentan heladas meteorológicas y las madrugadas suelen ser más llevaderas.[20]

Cabe resaltar que Chacas presenta precipitaciones abundantes durante el invierno, ya que, las corrientes de vientos húmedos y tibios procedentes de la cuenca amazónica se encuentran con las corrientes frías que descienden de la Cordillera Blanca formando un frente cálido al este de Chacas que avanza hacia el oeste generando tormentas eléctricas y lluvias torrenciales.[21]

| Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Temp. máx. media (°C) | 14 | 15 | 16 | 18.1 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 18 | 16 | 14 | 18.3 |

| Temp. media (°C) | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13.5 |

| Temp. mín. media (°C) | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5.4 |

| Precipitación total (mm) | 110 | 130 | 130 | 100 | 75 | 30 | 4 | 4 | 30 | 74 | 80 | 100 | 867 |

| Días de lluvias (≥ 1 mm) | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | 20 | 147 |

| Fuente n.º 1: Accuweather[22] | |||||||||||||

| Fuente n.º 2: Climate-data.org(http://es.climate-data.org/location/875528/) | |||||||||||||

Ecología

- Flora

La flora está dominada en gran parte por las especies alóctonas eucalipto y pino suizo (Pinus cembra). El primero se localiza en gran porcentaje del territorio distrital por debajo de los 3500 m s. n. m., debido a su intensiva forestación a finales de los años 1980. El segundo se encuentra por encima de los 3500 m s. n. m., forestado por la Parroquia de Chacas a finales de la década de 1990.[23] Que comparten el hábitat con la vegetación autóctona andina, como el quenual, la quishuar, el molle, el ichu, y un abundante número de plantas aromáticas como el cedrón y la muña, entre otras. Mientras que, sobre y alrededor de los ríos Chucpin, Acochaca y Arma coexisten especies de ribera, como el aliso, la adelfa, la zarzamora y el carrizo.[24][25]

- Fauna

La fauna autóctona está compuesta por variadas especies animales que habitan en los diferentes ecosistemas existentes. Entre los mamíferos, destacan la taruca, el venado, la llama, el oso de anteojos y el zorro en las zonas más espesas de los bosques de puna, y roedores como la vizcacha y la muca en las zonas pedregosas. También hay una gran diversidad de aves: rapaces, como el cóndor, el gavilán y el cernícalo, y nocturnas, como el búho; aves acuáticas, como el pato andino, y paseriformes, como el gorrión común, el jilguero y el ruiseñor. Cabe destacar la existencia de aves migratorias, como es el caso de las golondrinas, que anidan durante el invierno en los humedales. Además, es reseñable entre las aves domésticas la paloma. Entre los reptiles, habitan saurios como la lagartija, y ofidios, como la culebra. En cuanto a los anfibios, habitan el sapo y la rana.[26]

Historia

Presencia en el antiguo Perú e Imperio Inca

Según la teoría autoctonista de Julio César Tello sobre el origen de la cultura peruana, los primeros pobladores de esta región fueron los chavín, provenientes de la Amazonia que poblaron los valles del Puccha y Yanamayo. Paralelamente Max Uhle, en su teoría inmigracionista propuso que el hombre chavín provino de las protoculturas Chimú y Nazca, que a su vez serían derivadas de la cultura Maya. Cabe notar que estas teorías fueron propuestas antes del descubrimiento de la ciudad estado de Caral, al norte de Lima, la cual es mucho más antigua que la civilización chavín.[27]

La cueva con arte rupestre de Ichic Tiog, ubicada en la quebrada Potaca a 3935 m s. n. m., evidencia uno de los asentamientos humanos más antiguos en esta parte de la Sierra Oriental de Áncash por parte de cazadores y recolectores. El antiguo hombre del valle de Chacas llegó como cazador y, posteriormente, se convirtió en sedentario, desarrollando la domesticación de plantas y auquénidos estableciéndose en lugares permanentes.[28]

A finales del Formativo Inferior (1500 a. C.) paralelamente al nacimiento de la cultura Chavín, tras un largo período de adaptación a la geografía, los grupos recolectores de esta zona, crecidos en número, establecieron asentamientos permanentes alrededor de la cuenca sur de los ríos Chucpin y Arma, ocupando el actual sitio arqueológico de Pirushtu de Chacas.[29] Durante el apogeo de Chavín, entre el 1300 a.C y 1100 a.C, la población del valle de Chacas se incrementó y surgieron al menos tres nuevos asentamientos ubicados en Gatinjirka, Pirushtu de Huallin y Chakabamba. Durante este período, se construyeron centros ceremoniales en las cimas de los cerros con forma de plataformas circulares, las cuales tenían galerías subterráneas donde depositaban a sus muertos.[4] Pirushtu de Chacas siguió ocupado durante este período adoptando el estilo constructivo antes descrito.[29]

Durante el período Intermedio Temprano (200 a. C.-700 d. C.), con el declive de la cultura chavín y el florecimiento de la cultura recuay, los pobladores del valle de Chacas dominaban todas las rutas que comunicaban comercial y culturalmente con los asentamientos de Huari al este y el Callejón de Huaylas al oeste,[30]Los asentamientos más importantes durante aquella época serían; Gatinjirka, Pirushtu de Huallin y Chakabamba. Pirushtu de Chacas siguió ocupado hasta que fue abandonado hacia el 600 d. C.[29]

Durante el Horizonte Medio (700-1200 d. C.), la cultura wari alcanzó su máxima extensión y generó los nuevos asentamientos de Tayapucru, Chagastunán, Cashapatac y Riway en lugares por encima de los 3500 metros, los dos primeros nacieron de la migración a lugares más elevados de los pobladores de Pirushtu de Chacas y Huallin, respectivamente, como una manera de tener ventaja militar sobre los demás asentamientos presentes en el valle. En el Intermedio Tardío (1200-1438 d. C.) nacieron los asentamientos de Cochas, Huajramarca, Rayán Pampa y Macuash, todos estos sobre los 3900 metros, siendo abandonados Gatinjirka y Chagastunán durante un contexto social muy agitado.[29] Las principales tribus unidas por el idioma, costumbres y religión, se organizaron en reinos o señoríos, dando lugar al señorío de Huari; este y los señoríos de pincos, piscobambas, sihuas y conchucos conformaron la nación de los conchucos, en el territorio actual de la Sierra Oriental de Áncash.[29]

Los asentamientos de Chacas que pertenecían al señorío de Huari formaban parte de un grupo territorial más pequeño dentro de este, llamado icho huari, conformado por las actuales provincias de Asunción y C. F. Fitzcarrald. Hacia el 1300 d. C., el territorio de Chacas albergó al menos seis tribus ubicadas en Chacas, Huallin, Macuash, Pampash y Sapchá, que florecieron hasta el inicio de la dominación incaica.[31] La cerámica e idioma de esta región indican influencia y procedencia de etnias norteñas. La aparición del poco frecuente apellido Llashag en Cajamarca y Celendín señala un movimiento migratorio a Conchucos y viceversa a lo largo de la cuenca del río Marañón, lo que pone de manifiesto la gran red comercial y cultural que tenía el señorío de Huari.[5]

La dominación incaica se produjo entre 1430 y 1450 aproximadamente, durante el gobierno del Sapa Inca Pachacútec. Los señoríos de huaylas y conchucos fueron incorporados al Tawantinsuyo tras una feroz invasión por parte del inca Cápac Yupanqui, hermano y general del Sapa Inca, quien se vio obligado a replegarse y construir el tambo de Maraycalle en Yauya. El ejército confederado de los Conchucos conformado por los grupos étnicos huari, piscopampas, sihuas, pincos y conchucos dio resistencia a los cuzqueños por varios meses. En Chacas, los poblados de los caciques Riway y Gatin fueron los últimos bastiones en caer debido a su ubicación elevada y a lo agreste del territorio circundante. Según el historiador chacasino Saúl Espinoza Milla, el proceso de dominación incaico fue incompleto, aunque duró casi 100 años. Los españoles llegaron a esta región cuando el proceso de adaptación a la cultura inca aún no había terminado, lo cual explica la diferencia de costumbres, religión e idioma de Áncash con respecto a los cuzqueños.[32]

El párroco e historiador huarino, Santiago Márquez Zorrilla tradujo hacia el año 1940, el relato ancestral de un campesino de Chinlla al que llamó la "maldición del inca".

«El inca, gran señor del Cusco, desde Maraycalle, que desde aquí se ve, por allá por las alturas de Yauya, al divisar por estos lados y contemplar las verdes praderas de Chinlla, Sapchá, Colpa y Cunya y más poblados, envió emisarios a pedir que Kátin y Riway se sometieran a su imperio y que en señal de vasallaje le enviaran doce jóvenes ñustas para su séquito. Entonces los muy valientes Kátin y Riway contestaron al inca con palabras bravas y se negaron a obedecerle. El inca que era soberbio y que venía desde el Cusco sometiendo a todos los pueblos tomó muy a mal esta desobediencia. Subióse a lo más alto de Maraycalle y desde allí tiró con su poderosa honda primero un puñado de tierra que cayó en Allpabamba, y después otro puñado de Shashal que calló sobre Chinlla. Que si mandan lo que el inca pedía habría tirado oro y plata, en lugar de shashal y allpa. Por eso, aquí en Chinlla estamos condenados a trabajar toda la vida haciendo ollas con estos viles materiales, sin conseguir oro ni plata sino solo sufrimiento y pobreza,¡Es la maldición del inca! En cambio Llamellín recibió la bendición del inca porque mandó el tributo que pedía, por eso sus tierras son tan buenas que nunca sus cosechas se pierden como entre nosotros »Traducción de la historia quechua narrada a Santiago Márquez Zorrilla, párroco de Chacas.

Época virreinal

Los habitantes del grupo étnico huari se rindieron sin resistencia a los conquistadores españoles con el propósito de liberarse de los incas. Pocos años después, los españoles iniciaron con la repartición de estas tierras y la fundación de obrajes e ingenios para sacar provecho de la mano de obra indígena.[33]

Durante la conquista española, el territorio chacasino perteneció a la encomienda de Icho Huari, que comprendía también a los pueblos de Llamellín y San Luis. Esta encomienda fue posesión del conquistador castellano Bartolomé de Tarazona entre 1532 y 1561 (concedida oficialmente por Francisco Pizarro en 1540 gracias a sus méritos militares, entre las que destacan la fundación de Lima y Huánuco). Tras la muerte de Tarazona en 1561, su esposa, Isabel de Figueroa, heredó la encomienda volviéndose a casar, en 1570, con el licenciado Diego de Álvarez, un noble e intelectual natural de Salamanca quien fuera corregidor del Cuzco, de Chachapoyas, Huánuco y Potosí. La pareja fundó el primer obraje de este territorio en Colcabamba, hacia mayo de 1571. Mantuvieron la encomienda hasta 1607, año de la muerte de Álvarez. En 1608 fue adquirida por el encomendero Diego de Carvajal y Vargas, en 1620 se la heredó a su hijo, Francisco de Carvajal y Vargas. Sus descendientes mantendrían la encomienda hasta la disolución del Corregimiento de Conchucos en 1780.[33]

Fundación española

La fundación del pueblo fue encargada a los evangelizadores de la Orden de San Agustín Hernando García, Alfonso Espinoza, el capitán español, vecino y adelantado de Huánuco, Alonso de Santoyo y Valverde, y el encomendero de Icho Huari: Don Diego de Álvarez, el 13 de abril de 1572,[34] durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo, impulsor de las reducciones de indios, es decir poblaciones de nativos con plaza mayor, iglesia, cabildo y solares propios. Hasta entonces la población nativa vivía dispersa en el territorio y dicha medida facilitaba la labor de los sacerdotes y las autoridades en general. Se sabe que De Toledo visitó la zona norte del Corregimiento de Conchucos (actuales Pallasca, Sihuas y Pomabamba) durante la Visita General al Perú que realizó entre 1570 y 1575, en este viaje, ordenó reducir casi 700 caseríos nativos a solo 9 reducciones.[35]

Tras rendirse a los españoles sin resistencia los huaríes (sic) para librarse de los incas, entre este año y el siguiente acuden a sus tierras los agustinos Hernando García y Alfonso Espinoza, que fundan la reducción de San Martín I Papa de Chacas. Jordi Gibert Arce - www.cronologiahistorica.com. «Año 1572». Consultado el 31 de julio de 2018.

Era norma establecer las ciudades de los territorios colonizados imponiendo al topónimo el nombre de un santo bajo cuya protección y devoción se realizaba la fundación. La reducción fue nombrada «San Martín I Papa de Chacas», posiblemente el 13 de abril de 1572, día festivo de dicho santo. El pueblo se trazó con dos barrios, manteniendo el sistema de organización inca basado en el ayllu, con las dos pachakas más importantes: Macuash y Chacas, el primero fue ocupado por todos los habitantes de la zona oriental de Chacas de quienes proceden los linajes Janampa y Llashag, y el segundo por los pobladores de Chagastunan, Chacato, Chacapata y Chacabamba, los Chaqash, quienes legaron los apellidos Mallki, Rupay y Warag. En 1571 eran curacas de esta zona: Francisco Tocto para Chacas y Alonso Pomacaque para Macuash. El primer sacerdote nombrado por el arzobispado de Lima para evangelizarlos fue Martín Pérez; tiempo después se asentaron familias españolas y criollas con el fin de explotar los yacimientos mineros de las zonas aledañas.[36]

El templo de Chacas se construyó sobre uno de los adoratorio nativos (pirushtus) más importantes del territorio, el montículo preinca sirvió como lugar sagrado para la adoración de la huanca Piedra de Chacas —Esta huanca permaneció en su emplazamiento original hasta mediados del siglo XX—. A tres metros bajo el nivel de la iglesia y del cementerio, sobre un terreno inclinado, se trazaron la plaza mayor con 100 varas españolas por lado (83 metros), las cuatro calles principales y las cuadras, formando así una urbanización en damero. Los edificios que rodeaban la plaza mayor fueron construidos y ocupados por las primeras familias nativas llegadas de Chagastunán y Macuash. Los españoles miembros del clero y de las instituciones virreinales se asentaron en el claustro del templo, mientras que en la plaza se construían las instituciones virreinales como el cabildo, la escuela y la cárcel.

Las viviendas de los primeros chacasinos se construyeron a base de piedras y adobes con el techo de paja. Más tarde, mientras las familias españolas, criollas y mestizas aumentaban y cogían protagonismo gracias a la actividad minera, debido al origen mayormente andaluz de los colonos españoles, se edificaron estructuras al estilo arquitectónico de esa región española. La influencia arquitectónica andaluza se expresó en edificios con muros de adobe o tapial de dos pisos —el primero con una altura y media—, con tejados distribuidos a doble agua y las paredes estucadas.[37]

Cuando Santo Toribio de Mogrovejo visitó el pueblo de Chacas por segunda vez en 1594, le consignó una población tributaria estable de ciento cincuenta y cuatro nativos y como cabecera de doctrina, una población de quinientos cincuenta y dos nativos. Esto consta en dos de los folios escritos por el escribano Hernando de Mori durante su permanencia en el pueblo de San Luis, que luego se adjuntaron al diario de la segunda visita del arzobispo.[38]

Folio 110: [...] Así mismo los indios del pueblo de Chacas dieron la memoria siguiente: 154 indios tributarios, 33 indios reservados, 298 de confesión, 552 animas entre chicas y grandes, como todo ello parece y consta por la dicha memoria y relación.Folio 108v: [...] En los pueblos y partes referidos están dos doctrinas y en ellas puestos dos sacerdotes en la forma siguiente, en el pueblo de Chacas y en el obraje del licenciado Diego Álvarez y en la estancia de Juan Melgarejo está un sacerdote con el sínodo y salario siguiente: del obraje trescientos pesos ensayados.

[...] Son curas de estas dos Doctrinas el padre Francisco Díaz de Lugo que está en San Luis, y Martín Pérez en el obraje y en el pueblo de Chacas.[38]

Auge minero

A inicios del siglo XVII, Chacas se convirtió en un importante centro minero, para 1575 la veta argentífera de Xacxavillca o Cajavilca iniciaría a ser explotada por familias españolas venidas de Huánuco. Esta y otras minas con alta ley de plata, fueron aprovechadas por numerosas familias españolas y portuguesas. Tras la fundación del ingenio de Colcabamba en San Luis (1575), el primer ingenio minero que se fundó en territorio chacasino fue "Nuestra Señora de la Limpia Concepción de Tuma"; instalada por Francisco Girón de Cabrera entre 1600 y 1610. Tuvo, capilla con retablo, dos molinos de granos y un molino de minerales para la el procesamiento de la plata de Cajavilca. En 1715 pasó a manos del minero azoguero Claudio Mosquera y en 1920 fue adquirido por su último propietario: Federico Amez Vargas. El ingenio estuvo operativo, aunque con muchas hectáreas agrícolas menos, y ya sin procesar minerales hasta 1964.

Construcción del retablo mayor

Entre 1700 y 1720, fue instalado el ingenio de San José de Mushojmarca por el capitán retirado Juan José Tafur de Córdoba y Rojas, hijo del capitán español Juan Mesía Tafur de Córdoba y Arroyo, encomendero de Olleros y Conila en Chachapoyas). Juan José llegó a Chacas en 1710 y se dedicó a la agricultura y minería explotando las vetas de Cajavilca, Kellaruna, Chucpin y Huiro. También se le atribuye haber adquirido la imagen de la Virgen de la Asunción para la capilla de su hacienda hacia 1720. Cabe resaltar que la imagen es en realidad la representación de la Virgen del Rosario—.[40][n. 4]Tafur también habría encargado la construcción del horno de fundición ubicado en Herculano para procesar el mineral de las minas de Chucpin y Kellayruna, este horno estuvo operativo durante más de 200 años.[41]

Entre 1750 y 1760 aproximadamente, con el cierre de la hacienda de Mushojmarca, los herederos de Juan Tafur trasladaron las imágenes de la Virgen de la Asunción y su patrón fundacional: José de Nazaret, a su nueva ubicación en el templo de Chacas. A la cabeza de los Tafur, las familias acaudaladas de entonces, encargaron la construcción de un retablo cubierto en pan de oro, construido con cedro nicaragüense.[39] Otra importante hacienda se instaló en 1790: San Francisco de la Contadera perteneciente al latifundista español Juan Ignacio Gámio quien fue dueño de al menos cuatro haciendas en Áncash. La hacienda de la Contadera procesaba el mineral del yacimiento de Cajavilca y permaneció en funcionamiento hasta 1820.

Entre 1750 y 1800 se establecieron en Chacas las familias españolas: Portella Castillejo (1760), De la Roca Durán (1770) y los últimos funcionarios y militares que llegaron a finales del virreinato: el Capitán de Caballos Felipe Gonzáles de Cossio (1750), juez subdelegado para la vista, venta y composición de tierras de las provincias de Conchucos y Huaylas.;[42] En 1769 se asentó definitivamente el militar navarro Miguel Rodríguez y Rincón para ocupar el cargo de capitán de Infantería de Chacas. Su hijo y nieto destacarían durante la Guerra de la Independencia y la guerra de la confederación Perú-Boliviana. En 1773 llegó el Capitán de Infantería de la ciudad de Lima, Don José de Taboada y Castilla− noble limeño perteneciente a la Orden de Santiago y hermano del III Marqués de Otero− para ocupar el alto cargo de Corregidor de Conchucos y ser coronel del Regimiento de Dragones de Chacas, retornó a Lima en 1778. En 1781 se asentó el matrimonio entre el Contador Real del Corregimiento de Conchucos, Francisco de Herboso Figueroa y Contador y su esposa Josefa Gutiérrez de Figueroa, ambos limeños, Francisco fue nieto del presidente de la Real Audiencia de Charcas, Francisco de Herboso y Luza.[43]

Entre 1780 y 1815 se asentaron en el pueblo los capitanes carmonenses Antonio Navarro del Dozal (pariente del conquistador de México, Juan Navarro de la Garza) como administrador de correos del Corregimiento de Conchucos, y Manuel Menéndez Valdez, quien se casó con Juana de Carvajal Vargas y Cabrera, poseedora de la Encomienda de Ichohuari, prima del Duque de San Carlos.[42] En 1811, se destacó también al militar vasco Francisco de Amez y Amezcaray, como capitán del Regimiento de Infantería de la Provincia de Conchucos. Los militares mencionados, todos realistas, apoyaron al ejército independista durante las campañas de José de San Martín y Simón Bolívar entre 1818 y 1824.[44]

Etapa republicana

.svg.png.webp)

A finales del siglo XVIII, los centros poblados campesinos de las parroquias de Piscobamba y Chacas protagonizaron rebeliones que movilizaron grandes masas, motivadas en gran parte por los tributos que estaban obligados a pagar, a ello se sumaban los abusos de los corregidores y hacendados quienes les arrebataban las «tierras en común» ubicadas por sobre los 4.000 m s. n. m.. Estos fueron los primeros movimientos sociales en la zona de Conchucos que dieron cuenta de la crisis virreinal. Los levantamientos, continuaron en todo el Perú y América hasta que en 1812, con el fin de apaciguar los movimientos liberales de los sectores criollos y nativos, para darles mayor participación política y social, la corona española promulgó la constitución de Cádiz que, además de finalizar la inquisición y limitar el poder de las autoridades virreinales, condujo en abril de 1812, a la elección de las primeras autoridades mediante el voto libre. En Chacas, mediante cabildo abierto, se eligieron a Domingo Tacsahuara y Fructuoso Gonzága como los dos primeros alcaldes de la parroquia de Chacas.[45]

Durante el proceso de independencia del Perú, Chacas aportó un considerable número de hombres a las filas de los ejércitos libertarios, entre estos cabe destacar la actuación del militar Tadeo Gómez Alvarado, quien lideró un batallón del regimiento de dragones de Chacas desde Huaraz para rescatar a un contingente patriota de manos de prisioneros realistas sublevados en Huarmey, estos fueron alcanzados y rendidos en Huayan.[46][47] También fue resaltante el accionar del reverendo padre José María del Piélago, cura vicario de Chacas desde 1820 y miembro de la Junta Patriótica de Huaraz, quien difundió las ideas independistas en la zona sur de Conchucos, conspirando contra las autoridades virreinales. Gracias a su intensa actividad a favor de la emancipación fue elegido diputado para conformar la primera asamblea constituyente de 1822.[48][49]

Creación del distrito de Chacas

Cuando se proclamó la independencia del Perú; el intendente de Tarma, Dionisio Vizcarra, enviado por el libertador don José de San Martín, hizo jurar la independencia en la plaza principal de todos los pueblos de la zona de Conchucos, iniciando por el pueblo de Chacas en diciembre de 1821. De acuerdo al reglamento provisorio publicado por José de San Martín, el 12 de febrero de 1821, se estableció la primera demarcación territorial en la que se creó la provincia de Conchucos con dos partidos: Conchucos Bajo y Conchucos Alto, teniendo como capitales a Piscobamba y Huari respectivamente, Chacas sería integrada a Conchucos Alto. En 1824, ya al mando de Simón Bolívar, el Ejército Libertador acantonado en Huaraz, recibió de la población chacasina víveres y ganado para su sostén:

[...] El 12 de marzo de 1824, el pueblo de Chacas remitió en forma pormenorizada el envío de 32 caballos, 367 cabezas de carneros, 81 cabezas de ganado, granos, harina, papas, sal, etc. [...][50]

A finales de 1824, durante el gobierno de Simón Bolívar, fueron elevados a distritos los antiguos curatos o parroquias de Conchucos, así nació el distrito de Chacas como parte de la Provincia de Conchucos. El distrito tendría tres centros poblados principales: Acochaca, Sapchá y Yanama.[51]

En 1826 se reunieron en la ciudad de Huari los treinta y cinco vecinos notables de las actuales provincias de Asunción, Fitzcarrald, Antonio Raymondi y Huari que en ese entonces conformaban el Partido Alto de Conchucos, una subdivisión territorial que tenía como capital a Huari, perteneciente a la Provincia de Conchucos. Estos ciudadanos dieron validez y apoyo a la segunda constitución del Perú promulgada por el general venezolano.[52] En 1837 falleció en Chacas Francisco Aráoz de La Madrid, prócer argentino de la Independencia del Perú, quien ya retirado de la vida militar y asentado en Chacas, ocupaba el cargo de Gobernador de la Provincia de Conchucos.

En 1845, durante el gobierno de Ramón Castilla, se fundaron en Chacas y Huari, las dos primeras escuela mixtas de menores de la provincia de Huari. Ambas bajo el sistema Lancasteriano.[53][54]

Entre 1852 y 1853 una epidemia de fiebre amarilla de grandes proporciones asoló a toda la Sierra Oriental de Áncash. En el distrito de Chacas se registraron dos mil muertes al cabo de un año.[55]

[...] con la presente epidemia, diario mueren lo menos 6 personas de las que solo sé porque la dilación de la Doctrina no permite revisarla toda [...] según se sabe por noticias en los campos son comidos por perros y gallinazos (cóndores) los cadáveres cuando no hay quien los sepulte [...] ahora me resta decir que el otro compañero presbítero Don Adrían Ríos también se me ha retirado a Chavín de Huantar, de miedo del contagio abandonándome solo en esta espaciosa Doctrina en tiempo de cuaresma y en tiempo de peste que hay más de dos mil enfermos. Ningún médico quiere venir por ninguna paga a ayudarme [...]R. P. Anselmo Pardo en carta enviada al arzobispo de Lima (15 de marzo de 1853).[56]

Cenit de la actividad minera (1800-1950)

En 1811 Alexander Von Humboldt resaltó la importancia de Chacas en la producción minera a nivel nacional, nombrándolo junto a Conchucos, Pomabamba, Huari, Chavín y Recuay en su Ensayo Político sobre el reino de la Nueva España.[57] Entre las décadas de 1850 y 1900 se instalaron tres haciendas que iniciaron la explotación de las minas de Ánimas, Huamaná y San Antonio de Apash. Estas fueron: San Francisco de la Contadera (reinstalada luego de 60 años), Santa Catalina de Huancachay, Ludorina y la Inmaculada Concepción de Tuma. Las dos primeras, propiedades del capitán Miguel Rodríguez y Rincón, y las últimas, de Ludovico Amez Mariluz. En 1870, durante su recorrido por el departamento de Áncash, Antonio Raimondi visitó las haciendas del sargento Rodríguez y las consignó en su obra Áncash y sus riquezas minerales, publicada en 1873.[58] Mientras que el geógrafo austriaco Hans Kinzl y el geólogo y botánico alemán Phillip Borchers — primera persona en escalar la cima sur del Huascarán— y su equipo visitaron la hacienda Ludorina en 1931.[59]

[...] A este distrito pertenecen las haciendas minerales de Santa Catalina y La Contadera. [...] El distrito tiene varios minerales, pero los principales son los que se benefician en la hacienda de La Contadera, situada a cuatro leguas de Chacas [...], el cerro mineral se llama Cajavilca y la principal mina lleva el nombre Ánimas [...]Antonio Raimondi - 1873.[58]

Continuando con el auge minero iniciado por los españoles, y con el que en adelante gozaron de una posición económica holgada, los que tomaron la posta, y modernizaron este rubro extractivo, fueron empresarios italianos, croatas e ingleses, en sociedad de algunas familias chacasinas herederas de la primera bonanza económica. Desde 1880, el método de explotación de las vetas cambió de manera radical. Los inversionistas extranjeros fundaron las empresas mineras Pompey y El Vesubio, productoras de oro, plata y plomo argentífero.[60] Se construyeron plantas de lixiviación y flotación, hornos de fundición y sistemas de transporte mineral mecanizado.[61] Entre estos empresarios destacaron los cónsules honorarios del Reino de Italia y el Imperio Austrohúngaro, Pedro Cafferata y Francisco Handabaka,[62][63] además de Rafael Mazzini Garibaldi (descendiente de Giuseppe Mazzini y Giuseppe Garibaldi).[64]

Las empresas mineras se convirtieron en el eje de desarrollo del entonces distrito por aproximadamente setenta años. Durante este período de bonanza, Chacas creció notablemente, al punto de ser considerado el distrito con mayor importancia de la provincia de Huari. Para 1895, el congreso aprobó elevar a Chacas y San Luis a la categoría de Villa.[65] Se instalaron 2 líneas telefónicas que partían de Chacas a los centros mineros de Pompey y Vesubio, grandes locales comerciales destinados a la venta de provisiones y suministros para las mineras, tiendas con productos llegados de Lima, de los que destacaban telas como el kachemir, sillas vienesas; tocadiscos y pianos. También se instaló una pequeña fábrica de bebidas gaseosas y el primer automóvil llegado al centro minero de Pompey en 1935. Se inició la construcción de la carretera Chacas - Pompey en 1920 (mediante la Ley Vial), y se remodeló la iglesia.

Si bien, la actividad minera condujo al crecimiento económico de la zona, y sobre todo al aumento de poder adquisitivo y político de ciertas familias; esto no se tradujo en beneficios reales para los pobladores de las comunidades campesinas donde operaban las minas. Muchos de ellos se veían obligados a trabajar en condiciones inhumanas, y durante largas jornadas, siendo sobre explotados y mal remunerados.[66]

El 2 de agosto de 1920, el territorio norte del distrito de Chacas, es decir, la zona correspondiente al centro poblado de Yanama se separó políticamente de Chacas para unirse a la provincia de Yungay como distrito trasandino de este. Cabe destacar que Yanama perteneció a la jurisdicción de Chacas desde su fundación en la década de 1570. Siguiendo aquel ordenamiento eclesiástico Chacas aún se mantiene como cabeza de parroquia sobre Yanama hoy en día.

En 1930, las obras de construcción de la carretera que uniría Chacas con los asientos mineros de Pompey y Vesubio se paralizaron, debido a la derogatoria de la Ley Vial. Durante el lapso de diez años en que estuvo vigente la norma, se construyeron poco más de 5 km de carretera hasta la zona de Chacabamba.[67]

El 3 de diciembre de 1933 se fundó en Lima el «Centro Social Mutualista Chacasino» (hoy Asociación Centro Representativo Asunción Chacas), conformado por los chacasinos Oswaldo Stuart Olacua, Abel del Castillo, Camilo, Germán y Zoilo Blas Cabello, Luciano León Melgarejo, Zoilo y Ludgardo La Puente Aranda. Dos años después se conformó en Chacas la primera comisión encargada de gestionar la creación de la provincia La Asunción; conformaron el comité: Abel Amez, Ludovico Amez, Horacio Cafferata, Benigno del Río, Santos Falcón y Alberto León. En 1943, el comité concebiría la creación de la provincia de «Fitzcarrald» con Chacas como capital; idea que inicialmente fue bien recibida por los pobladores de San Luis, sin embargo, poco después, estos se opusieron y decidieron presentar a San Luis como capital.[68]

En 1936, se conformó una expedición de jóvenes chacasinos integrada por Enrique Amez Castillo, Nadal Amez Espinoza, Wilfredo Amez Hoke, Serafín Conroy Chenda, Juan Falcón, Alberto Fortuna, Gustavo Loli y Tomás Vidal, encargados de explorar las posibles rutas para atravesar la Cordillera Blanca con la carretera que se venía construyendo desde Chacas. El grupo bautizó como «Punta Olímpica» al paso glaciar entre los nevados Parukiñwa y Contrahierbas. La mención se hizo en honor a la victoria de la selección peruana de fútbol sobre la selección de Austria, en las Olimpiadas de Berlín de 1936. Dos años después, en 1941 se acordó el primer trazado topográfico de la carretera hacia Carhuaz y en 1946 se conformó el primer comité Pro-carretera con los ciudadanos Ludovico Amez Hoke, Leopoldo Amez Cordova, Ivo Agüero, Pedro Rodríguez Cunza, Abel Mario Amez Gonzales, Benigno del Río Cueva, Abel del Castillo y Vicente Handabaka Oliveros.[69]

«El flamante comité gestionó, mediante memoriales refrendados por innumerables firmas de la ciudadanía, la ejecución de la obra ante parlamentarios y los podeeres públicos; las respuestas obtenidas eran las muchas promesas, siempre incumplidas, que se diluían con el transcurso del tiempo, pero no causaban desánimo en los estusiastas chacasinos (...), quienes persistían en los trámites intentando conseguir lo que parecía un sueño inalcanzable. Nunca se perdió la esperanza de tener una carretera directa hacia el Callejón de Huaylas.»

En 1941, el templo de Chacas y todo el arte sacro de su interior fueron declarados Monumento Histórico Nacional por ley del congreso 9373 en 1941. Fueron gestores: el párroco Santiago Márquez Zorrilla y el alcalde Nicanor Jimeno.[70]

El 16 de agosto de 1946 un incendio ocasionado por velas mal colocadas consumió gran parte de la imagen de la patrona de Chacas, por lo que tuvo que ser trasladada hasta Lima para su restauración hasta su retorno el 7 de agosto de 1947, fue bendecida por el cardenal Juan Gualberto Guevara en la Iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados y durante su retorno se celebraron misas en Huaraz, Marcará y Vicos (8 y 9 de agosto), desde este punto una multitud de fieles de Vicos y Chacas acompañaron a la peregrinación hasta la Punta Portachuelo donde se celebró otra misa el 10 de agosto, continuó el recorrido acompañada por varias danzas para finalmente ser colocada en su anda y puesta en procesión hacia el templo de Chacas.[71]

En 1947, el empresario Próspero Roca Vidal puso en funcionamiento la primera central hidroeléctrica ubicada en Huarazpampa, convirtiendo a Chacas en uno de los primeros pueblos de Áncash en contar con fluido eléctrico (solo Huaraz, Yungay, Caraz y Huari contaban con energía eléctrica). Esta central estuvo operativa durante unos quince años.[72]

Declive minero

En 1957, el municipio de Chacas, liderado por Cornelio Aguirre Arteaga pidió una partida presupuestal al Congreso de la República con el fin de homenajear al prócer de la independencia, Francisco Aráoz de La Madrid, sepultado en la iglesia de Chacas. La comisión gestionó la construcción de una placa y tumba conmemorativa y la restauración de la estructura del templo, que lucía sumamente deteriorado tras una serie de terremotos y la antigüedad de su arquitectura que databa del siglo XVI. El trabajo tardaría 11 años en concluirse, participando en él toda la población chacasina mediante faenas comunales. Se reconstruyeron las dos torres, se restauró el interior y se remodeló el malecón. Ese mismo año, la población del distrito liderada por la municipalidad, inició la construcción del tramo de la carretera que uniría Chacas, Jambón, Acochaca y el vecino pueblo de San Luis cuatro años después.

En la década del 60, el distrito entró en un proceso acelerado de disminución demográfica debido al cierre de las empresas mineras más importantes y la tasa elevada de migración a ciudades más desarrolladas. Los chacasinos, en su mayoría jóvenes, dejaban su tierra natal buscando mejor calidad de vida, educación y oportunidades laborales en Huaraz y Lima. Con el fin de evitar este problema demográfico, y viendo a la educación como un derecho primordial para la población joven, en 1966 se fundó el Colegio Nacional Amauta Atusparia, fruto del esfuerzo colaborativo entre Pedro Rodríguez Cunza, Manuel Mendoza García, Francisco Huertas Handabaka, Ricardo Cáceres Ramírez, Reinaldo Bello Bernal, Cornelio Aguirre Arteaga y Marco Díaz Cerna. El colegio funcionó durante sus primeros años en el actual local de la municipalidad provincial.[73]

En 1970, el devastador terremoto de Áncash, que asoló las ciudades del Callejón de Huaylas ocasionó daños considerables en la zona de Chacas (aunque menores a los del Callejón). Hubo deslizamientos de cerros, embalses de ríos y los caminos de herradura que conectaban con otros pueblos se obstruyeron por varias semanas. En el pueblo, la iglesia fue la estructura más afectada colapsando el tejado y una de sus torres.[74]

Llegada del Padre Ugo de Censi

En 1976 se asentó en el pueblo el nuevo párroco Ugo de Censi, sacerdote y misionero italiano fundador de la Operación Mato Grosso, una organización de ayuda social conformada por jóvenes italianos que colaboraban con poblaciones desfavorecidas en Brasil, el religioso notó la brecha de desigualdad entre algunos pobladores, hacendados y empresarios mineros y la población rural, que vivía en la pobreza extrema y abandonaba sus tierras para migrar a ciudades en busca de mejores oportunidades. Conmovido por tal situación, fundó en 1978 la Escuela Taller Don Bosco, para los niños y huérfanos más pobres del distrito.[75]

«La escuela nació para ayudar a los pobres, los chicos de la sierra. Viendo cómo los campesinos se iban a Lima botando su poncho, su llanqui, su vida, su interioridad; eso me impresionó, ver el éxodo de la tierra. Entonces pensé hacer algo para los chicos, la cosa más importante era darles un trabajo.»R. P. Ugo de Censi en una entrevista realizada por Santiago Shans en 1988.[76]

Durante las décadas de 1980 y 1990, la población urbana y la actividad comercial se incrementaron notablemente gracias a la interconexión del pueblo con las ciudades del Callejón de Huaylas y a la fundación de la cooperativa Don Bosco, creada para brindar trabajo a los egresados de la escuela de tallado. Muchos de los artesanos, venidos desde diferentes centros poblados de la provincia se asentaron en Chacas definitivamante. La OMG emprendió la reconstrucción de la iglesia de Chacas y la restauración del retablo colonial. Participaron en este trabajo los maestros ebanistas Teodorico Tafur y Edgar Huamán (primera promoción del Taller Don Bosco), bajo la dirección de la restauradora italiana Sandra Ferroni, los trabajos se prolongaron entre 1993 y 1995.[77]

Etapa provincial

Las gestiones para la provincialización postergadas en 1936, fueron reiniciadas en 1980 y luego de tres años de gestiones, el 30 de diciembre de 1983 se creó la provincia de Asunción, elevando al pueblo de Chacas al nivel de capital distrital y provincial y al centro poblado de Acochaca al de capital distrital. Los gestores fueron: Gilberto Arana, Atilio Aguirre, Cornelio Aguirre Arteaga, Julián Aguirre, Pilar Amez López, Dagoberto Amez, Leonidas Amez, César Amez, Róbinson Ayala Gride, Alejandro Bazán Pittman, Javier Blua, Rosa Caamaño, R.P. Ugo de Censi, Donato Cueva, Manuel Cunza, Homero del Castillo, Marco Díaz, Godo Díaz, Gabriel Huerta, Santos Falcón, Fidel Hidalgo, Niceto Jiménes, Ludgardo la Puente, Judith Mariluz, Aníbal Melgarejo, Misael Noriega Barrón, Pedro Rodríguez Cunza, Carlos Vidal, Máximo Vidal Roca, Aníbal Vega y José Zaragoza Portella [78][76]

En 1996, el gobierno del Perú donó un lote de madera cedro que se utilizó en la elaboración de los actuales balcones del perímetro de la plaza, el convenio se realizó entre la municipalidad y el taller Don Bosco quienes tomaron como referencia los balcones coloniales de Lima y del Cusco. De la misma forma, se inauguraron: el hospital Mama Ashu, el Museo de Arqueología de Chacas, el establo de Lluitsupananga y las casas para los empleados de la cooperativa Don Bosco.[79]

Entre 2000 y 2010 tuvo lugar una remodelación importante de la plaza de armas, que incluyó paseos peatonales, farolas y jardines, también se inauguraron centros educativos, entre los que se cuentan el Instituto Superior Tecnológico Público Chacas, se habilitaron nuevas vías distritales, se abrió el consulado de Italia, y el barrio de Tinco se incluyó al ámbito urbano.

En agosto de 2013 se inauguró el asfaltado de la Carretera Carhuaz-Chacas-San Luis (ruta departamental AN-107) fruto de más de 15 años de gestiones por parte de los chacasinos residentes en Lima, Huaraz y Chacas. La carretera incluye el túnel vehicular a mayor altitud del mundo: el túnel Punta Olímpica que reduce el tiempo de viaje entre Huaraz y Chacas en 2 horas y media.[80][81]

Comisión pro-carretera Carhuaz - Chacas - San Luis 1999-2010 José Zaragoza Portella, Misael Noriega Barrón, Samuel Obregón Negreiros, José Ayala Falcón, Delmar Conroy Melgarejo, Martha del Castillo, Liliana Minaya Paz, Marco Díaz, Isaías Rodríguez, Liberio Amez Cordova, Severo Arana Portella, Alejandro Bazán Pittman, Arturo Bazán del Río, Cornelio Aguirre Álvarez, Manuel Roca Falcón, Edmundo Egúsquiza del Río, Gustavo Conroy Solís y el R.P. Ugo de Censi.Lista extraída de la Revista El Pregonero.[82]

El 2 de diciembre de 2018, tras 42 años como párroco de Chacas, falleció en Lima el Padre Ugo, sus exequias fúnebres se prolongaron por 5 días y más de 15.000 personas asistieron a su funeral. Fue enterrado el día 8 de diciembre en el Santuario de Mama Ashu, a los pies del retablo mayor y de la Virgen de la Asunción. En su honor, la plaza mayor de Chacas lleva su nombre.

Demografía

El pueblo ha duplicado su población entre 1980 y 2020 gracias a la mejora en las vías de comunicación y la oferta laboral en el sector educativo e industrial.[83]

Durante la pandemia por el COVID-19 de 2020 y 2021, grandes oleadas de pobladores retornaron a sus lugares de origen. En Áncash, se registró el retono de entre 20 y 30 mil personas. Se estima que entre 500 y 1000 pobladores retornaron al distrito de Chacas, en su mayoría jóvenes de entre 20 y 30 años. Un aumento poblacional semejante al que se vivió durante el auge minero chacasino de los siglos XVIII y XIX.

Al año 2022, la población urbana de Chacas ronda los 2100 habitantes aproximadamente. La población es principalmente hispanohablante, con una buena proporción que tiene al quechua como segunda lengua. Desde el punto de vista étnico, la población es mestiza, descendiente de las etnias quechua-huari y de españoles, italianos y croatas.

Presencia italiana

Chacas alberga una pequeña comunidad de ciudadanos italianos desde los años 80, provenientes, en su mayoría, del norte de Italia. Son voluntarios dedicados a la ONG Operación Mato Grosso. Esta comunidad extranjera —la segunda en la historia de Chacas, ya que entre 1870 y 1910 también se asentó un número considerable de inmigrantes europeos— fluctúa entre 30 y 60 personas, quienes al cabo de dos o tres años retornan a su país natal, mientras que algunos se han asentado definitivamente en Chacas uniéndose entre connacionales o con lugareños.

La siguiente es la lista de familias italianas y europeas asentadas en Chacas entre 1870 y 2020: Rosson, Mazzini, Cafferata, Bonarriba, Olivieri, Blua, Loli, Prinoth, Bellotti, Pruneri, Cozza, Riggon, Dal Molin, Trinca, Mori, Marelli, Levi, Sardini, Capponi, Rossi, Fabrizzi (todos italianos); Handabaka y Zimic (croatas), Nauth (alemán), Conroy (irlandés), Stuart (inglés) y Dextre (francés).

| 1594 | 1877 | 1940 | Censo 1961 | 1972 | 1981 | Censo 1993 | 2000 | Censo 2007 | Censo 2017 | 2019 | 2020-21 (COVID-19) | 2022 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 562[84] | 993[85] | 1095 | 1122 | 835 | 845 | 1080 | 1870 | 2068 | 1988 | 1956 | 2300 | 2100 |

Fuentes: Censos de población del INEI,[86] Santo Toribio de Mogrovejo (1600), Saúl Espinoza Milla[87]

Crecimiento urbano

Chacas se fundó con dos barrios: Macuash al este y Chacas al oeste. En la década de 1950, se conformaron los barrios de Atusparia, Alameda, Camchas y San Martin tomando como referencia los 4 vértices de la plaza de Armas. Actualmente, el pueblo cuenta con un quinto barrio, Tinko, anexado en 2011. Se prevé que en pocos años, los anexos de Goyllarwanka, Condoroco y Cochas se anexen como nuevos barrios al pueblo, por lo que este llegaría a tener más de 3000 habitantes.[88]

El crecimeinto del pueblo está condicionado al terreno inclinado. La superficie de la meseta donde se ubica el pueblo es inclinada y ondulante, por lo que la búsqueda de tierras más llanas propició el crecimiento urbano con entrantes y salientes.[89]

El casco antiguo del pueblo presenta calles rectas con el típico trazado en damero de los pueblos fundados por españoles, estas se ampliaron ramificadamente, abrigando el montículo o pirushtu sobre el que se construyó la iglesia. Con la llegada de la vía regional AN-107 a Chacas, en la segunda mitad del siglo XX, los caminos de herradura que se comunicaban con los pueblos aledaños se convirtieron en líneas de expansión urbana: por el norte, el camino que se dirigía a los pueblos de Acochaca y San Luis dio lugar al barrio de Camchas, por el oeste, la vía que comunicaba al centro poblado de Huallin originó el barrio de San Martín, por el este, el camino hacia el horno de fundición de Herculano, el cementerio nuevo, y la ciudad de Huari da lugar al centro poblado de Goyllarwanka; por el sur, la vía que une el centro poblado de Cochas, da lugar al barrio de Santa Cruz de Tinko.[90]

El desarrollo urbano ha sido favorecido por la mejora de la calidad de vida de los pobladores chacasinos, materializandose en la construcción de las instituciones iniciales, primarias, secundarias y superiores, las fábricas de muebles de la cooperativa Don Bosco, la apertura de nuevas calles y el desarrollo de nuevos barrios.

La arquitectura chacasina

El ambiente urbano del centro histórico, conformado por las manzanas alrededor de la Plaza Mayor, se enmarca dentro del estilo arquitectónico colonial. En este confluyen dos estilos constructivos que se unen para dar lugar a una arquitectura única en Áncash: el estilo constructivo andalusí que en base al adobe, la quincha y la piedra forman estructuras con paredes anchas y habitaciones de doble altura, el estucado de las paredes como método de refracción del calor durante el día y de retención durante la noche, tejados de doble vertiente, y los balcones de estilo barroco y republicano, mostrando en algunos casos, pastillas talladas con actividades cotidianas chacasinas. Por otro lado, desde finales de la década de 1990, se manifiesta el estilo constructivo lombardo en las casas de los residentes italianos y de los artesanos, que se caracterizan por un sócalo de piedras que cubre los dos o tres primeros metros de altura en la fachada y los lados.[91]

Política

Administración municipal y regional

El pueblo como capital de la provincia de Asunción es gobernado por la Municipalidad Provincial de Asunción, que tiene competencia en todo el territorio de la provincia. Para el período 2023-2026, la municipalidad provincial estará constituida por el alcalde Bailón Pajuelo Blas, la teniente alcalde Carmen Cerna Luna y cuatro regidores.[92]

Durante la historia del cargo, el sillón municipal fue ocupado por una mujer: Doña Etelvina Caldas Flores, en el período 1977-1978. Por otro lado, tres alcaldes también fueron diputados en representación de la provincia de Huari, lo que da cuenta de la importancia de Chacas durante el auge minero vivido en el siglo XIX.

Consejería regional

A nivel departamental, el cargo de la consejería regional es asumido por Félix Romero López. Presenta proyectos a favor de la provincia de Asunción en la asamblea del Gobierno Regional de Áncash encabezado por el asunceno Koki Noriega Brito, con sede en Huaraz.[92]

| Período | Alcalde | Teniente alcalde | Partido Político |

|---|---|---|---|

| 2007 - 2010 | Eugenio Brito Castro | Jesús Zaragoza Guzmán | |

| 2011 - 2014 | Ronald Broncano Cadillo Presidente de la Mancomunidad Conchucos | Moisés Amez Silva | |

| 2015 - 2018 | Elías Quiroz Aguirre | Zenobia Espinoza Cueva | |

| 2019-2022 | Jesús Zaragoza Guzmán | Jorge Obregón Ramírez | |

| 2023-2026 | Bailón Pajuelo Blas | Carmen Cerna Luna |

- Fuente: Infogob [93]

Alcaldes pedáneos

Se eligen alcaldes pedáneos o embarados, representantes de cada caserío, centro poblado o anexo del distrito. Son elegidos cada año por el alcalde provincial desde la época colonial. Están presentes en el izamiento del pabellón nacional y ocupan el área del altar mayor en las dos misas que se ofician cada domingo. También acompañan las festividades del paseo de la bandera, la procesiones de Semana Santa y la procesión de la Virgen de la Asunción, desplazándose en dos columnas por el perímetro de la plaza mayor, la columna de la izquierda representa a la zona de Chacas y sus caseríos respectivos, mientras que la columna derecha representa a Macuash y sus poblados circundantes.[94]

Asociación Centro Representativo Asunción Chacas

Esta organización de chacasinos residentes en Lima y Huaraz, fundada en 1932, ha desempeñado un papel preponderante apoyando en la administración sociopolítica de Chacas. Gracias a las acciones conjuntas entre la asociación y el municipio chacasino, se logró la creación del Colegio Amauta Atusparia, la provincialización, la creación del INDECHA (Instituto de Desarrollo de Chacas), la fundación del Instituto Superior Tecnológico de Chacas y la construcción de la ruta departamental AN-107.[95]

Otras administraciones

- Administración eclesiástica: La parroquia San Martín Papa de Chacas que es sufragánea de la diócesis de Huari, es dirigida por los sacerdotes Luca Bergamaschi y Misael Amez. Abarca el territorio provincial de Asunción y al distrito yungaino de Yanama.

- Consulado italiano. Debido al número significativo de residentes italianos en el Callejón de Conchucos, la embajada de Italia tiene un consulado en Chacas. Fue creado en 2009 y es presidido por el Dr. Abele Capponi Colombí. Su área jurisdiccional involucra a los departamentos de Huánuco y Áncash.[96]

- Subprefectura provincial.

- Dirección Provincial de Educación.

- Juzgado Provincial.

- Dirección Provincial de Salud

- Comisaría de Asunción - Chacas. La comisaría de Chacas es vigilada por un destacamento de 6 efectivos de la PNP (1 alférez y 5 suboficiales).

Economía

Históricamente la economía chacasina ha girado en torno al sector minero y agrario, debido a la riqueza y diversidad de su medio natural. Actualmente sustenta su economía en la agricultura, ganadería (áreas productivas mayormente de auto-consumo), el sector industrial, la minería y el turismo. El distrito de Chacas concentra al 59% de la PEA provincial, también es el distrito de mayor desarrollo socioeconómico e industrial de la Zona de los Conchucos.[97]

Sector primario

La agricultura y la ganadería son la base de la economía familiar, mientras que el producto excedente es vendido en la ciudad y en el Callejón de Huaylas. Según información del III Censo de Agricultura (1992), el distrito de Chacas solo cuenta con un 40% (1294 hectáreas) de tierras aptas para la agricultura. De este total solo son cultivadas 905 hectáreas (70%), siendo la papa el cultivo con mayor producción, seguida del maíz y con menor volumen los cereales, registrándose un volumen de ventas distrital de quinientas toneladas por año.[98]

Chacas posee una especie de papa llamada chacasina. Se trata de una semilla genéticamente modificada, resultado del cruce de la papa Yungay con un clon desarrollado en 1992, gracias a la acción conjunta del padre Ugo de Censi y el Centro Internacional de la Papa. Este proyecto tuvo el objetivo de buscar un cultivo que se adaptase al clima de la zona y resistiera enfermedades comunes de la papa.[99] Luego de la primera cosecha exitosa, la parroquia de Chacas y el CIP descontinuaron su investigación y mejora genética por falta de apoyo económico, actualmente solo se cultiva en parcelas pequeñas.[100]

Sector secundario

Chacas es sede de la Operación Mato Grosso, una ONG de voluntarios nacionales y extranjeros fundada en 1979 por el padre Ugo De Censi.[101] Desarrolla actividades de lucha contra la pobreza en Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú a través de proyectos vinculados a la educación, formación para el trabajo, salud, vivienda, electrificación rural, promoción de microempresarios y artesanos, entre otras actividades que han contribuido a mejorar la calidad de vida de miles de pobladores.[102]

La organización tiene instalados en Chacas tres centros educativos salesianos y talleres correspondientes a la industria ligera: dos fábricas de muebles de madera y varios talleres de muebles y artesanías en madera constituidas por ex alumnos de los Talleres Don Bosco. También se ha instalado una fábrica de tejas y otra de vitrales (la única de Sudamérica). Por otro lado, en el centro poblado de Huallin se fabrican estufas de leña y se cuenta con talleres de mecánica. Es destacable también el desarrollo de actividades a menor escala como la confección de prendas de vestir o la fabricación de derivados de la leche que en suma han generado numerosos puestos de trabajo gracias a su activa producción.[77] Cabe resaltar que parte del dinero recaudado por las ventas de estos productos en los mercados de Estados Unidos y Europa, es re invertido en nuevos colegios y obras a favor de los más pobres de la zona.[103]

Sector terciario

Los servicios de necesidad básica para la población son ofrecidos mayoritariamente por el mercado de Chacas y entidades minoristas, seguidas de entidades mayoristas. Dentro de este sector es considerable la existencia de comercios de ropa, un banco, una caja de ahorros y demás servicios públicos.[104]

En cuanto al turismo, Chacas se ha convertido en uno de los nuevos destinos turísticos de Ancash desde la inauguración de la carretera Carhuaz - Chacas - San Luis, el buen estado de la vía, la cercanía del pueblo con Huaraz y el gran patrimonio cultural y natural que tiene la provincia ha generado un flujo de turismo creciente especialmente entre los meses de abril y octubre. Son varias agencias de turismo de Lima, Chimbote y Huaraz que han incluido a Chacas como nuevo destino turístico.[105][106]

La hostelería en Chacas está compuesta por diez hoteles, un bar, dos pizzerías y cinco restaurantes aptos para turistas.[107]

Comunicaciones y transporte

Transporte público

| Empresas con recorrido distrital e interprovincial | Empresas con recorrido nacional | ||||

|---|---|---|---|---|---|

| Empresa | Trayecto | Salidas de Chacas | Empresa | Trayecto | Salidas de Chacas |

| El Veloz | Pomabamba - Piscobamba - San Luis - Chacas - Carhuaz - Huaraz | L/D: 5 a. m., 1 p. m.. | Turismo Andino | Huari - San Luis- Chacas - Carhuaz - Huaraz - Pativilca - Lima | L/D : 3pm y 5pm. |

| Renzo | Pomabamba - Piscobamba - San Luis - Chacas - Carhuaz - Huaraz | L/D: 5 a. m., 1 p. m.. | Sandoval | Huari - San Luis- Chacas - Carhuaz - Huaraz - Pativilca - Lima | Lu., Mi., Sá. |

| Chavin Express | Chavín - Huari - San Luis - Chacas - Carhuaz - Huaraz - Pativilca - Lima | Lu., Mi., Sá. : 5pm | |||

Redes vehiculares y distancias

Chacas es la ciudad de la Zona de Conchucos que esta mejor intercomunicada y más cercana a las grandes ciudades del Callejón de Huaylas, viajar a Carhuaz (la ciudad más próxima del callejón), solo toma 1 hora en auto y 2 horas en bus, mientras que a Huaraz, capital del departamento, 2 horas en auto y 3 en bus. Asimismo, el aeropuerto de Anta (que cubre vuelos semanales a Lima), solo se encuentra a media hora de Carhuaz. El tiempo de viaje de Chacas a estos puntos se redujo considerablemente gracias al asfaltado de la carretera regional AN-107, la principal vía de comunicación de la provincia. Debido a la geografía accidentada por la que recorre, la carretera tiene una restricción de velocidad de entre 40 y 50 km/h. Chacas también está comunicada con otras poblaciones cercanas mediante carreteras afirmadas complementarias o redes viales municipales que son mantenidas por la municipalidad provincial apoyada por los pobladores de las comunidades campesinas por las que recorren.

| Tipo | Identificador | Denominación | Itinerario | Mapa |

|---|---|---|---|---|

| Vía Regional (Red Básica). |

AN-107 | Carretera Carhuaz - Chacas - San Luis | Carhuaz- Shilla - Túnel Punta Olímpica - Huallin - Chacas - Jambón - Acochaca - Colcababamba - San Luis (AN-105) |  |

| Vías provinciales | P-3 | Carretera a San Luis | Chacas - Macuash - San Luis | |

| P-12 | Carretera a Sagacancha | Chacas - Jambón - Sagacancha | ||

| P-10 | Carretera a Chinlla | Chacas - Jambón-Chinlla | ||

| Vías distritales | D-9 | Carretera a Pampash | Chacas - Jambón -Viscas - Pampash | |

| D-8 | Carretera a Atlante | Chacas - Huallin - Atlante | ||

| D-7 | Carretera a Juitush | Chacas - Chacato - Juitush | ||

| D-4 | Carretera a Tajshacuna | Chacas - Goyllarhuanca - Tajshacuna | ||

| D-3 | Carretera a Patarcocha | Chacas - Cochas - Patarcocha | ||

| D-2 | Carretera a Chucpin | Chacas - Chucpin | ||

| Fuente: Catálogo de la red de carreteras de la provincia de Asunción.[108]

| ||||

Servicios públicos

Educación

La ciudad tiene diez centros de estudio, de los cuales cuatro son públicos y seis privados, albergando un aproximado de 800 estudiantes. Los colegios que más alumnos acogen son el Amauta Atusparia, la escuela primaria Maestro Ugo de Censi y la Escuela de Tallado Don Bosco, que solo admite a niños de escasos recursos. Chacas también es la ciudad con más instituciones superiores de la Zona de Conchucos. Desde 2010, funciona el Instituto Superior Tecnológico Público Chacas, que junto a las instituciones salesianas, ofrecen las especialidades profesionales de: obstetricia, enfermería y pedagogía,[109] técnico en arte de tallados en madera, técnico agropecuario, electricista, guía de alta montaña y mecánica. De la misma forma, en una alianza entre la Universidad Católica Sedes Sapientae de Lima y la Parroquia de Chacas a través de la OMG, se ofrecen la carreras de educación inicial y primaria en el pueblo de Huallin, a 5 km de Chacas.[110]

| Centros educativos en la ciudad de Chacas | ||||

| Centro educativo | Enseñanza | Tipo | ||

|---|---|---|---|---|

| 1.- Angelitos de Mama Ashu | Infantil | Público | ||

| 2.- Amiguitos de Alameda | Infantil | Privado | ||

| 3.- Maestro Ugo de Censi | Primaria | Público | ||

| 4.- Amauta Atusparia | Secundaria | Público | ||

| 5.- Internado Don Bosco (salesianos) | Secundaria | Privado (varones) | ||

| 6.- Tecnológico Don Bosco (salesianos) | Superior | Privado | ||

| 7.- Valtellina (salesianos) | Superior | Privado (mujeres) | ||

| 8.- Pedagógico Don Bosco (salesianos) | Superior | Privado | ||

| 9.- Tecnológico Chacas | Superior | Público | ||

| 10.- Universidad Católica Sedes Sapientae | Superior | Privado | ||

Salud

El pueblo cuenta con un moderno centro de salud, el Hospital Mama Ashu, construido en 1995 con el apoyo de la Operación Mato Grosso y el Movimiento Juvenil de Italia. Tiene un convenio interinstitucional con el Ministerio de Salud del Perú.[111]

Este hospital recibe a pacientes de todas las edades y de todos los centros poblados de Asunción, incluyendo provincias vecinas: Carlos Fermín Fitzcarrald, Huari, Antonio Raimondi, Mariscal Luzuriaga, Yanama, Pomabamba y Huánuco, aminorando así el flujo de pacientes de la sierra oriental de Áncash que tendrían que ir hasta el Hospital de Huaraz para ser tratados. Se atienden emergencias ya que está dotada con ambulancias debidamente equipadas.

Cuenta con salas de operaciones, sala de neonatología y de anestesiología. También dispone de servicios de radiología, ecografía, laboratorio, gineco obstetricia, fisioterapia, odontología y farmacia. Su equipamiento incluye 40 camas, servicios de lavandería, incineración, hospedaje y cocina. El número total de profesionales, técnicos y auxiliares de salud que trabajan en el mosocomio es de sesenta y siete, de los cuales cinco son médicos, diez enfermeras, dos odontólogos, cuatro obstétricas, un biólogo, tres laboratoristas, y cuarenta y dos administrativos.[112]

Recolección de residuos sólidos

La recogida de residuos sólidos, tanto urbanos como industriales, y la limpieza de vías públicas en la ciudad son llevadas a cabo por el camión recolector de la municipalidad provincial, que recorre la ciudad diariamente. Los residuos sólidos urbanos son llevados al vertedero y centro de reciclaje de Tajshakuna, ubicado a dos kilómetros de la ciudad. Por otro lado, las aguas residuales de Chacas son canalizadas a la planta de Wanunga, de donde, después de su tratamiento, se vierten al río Chucpín.[23]

Abastecimiento

- Energía

La distribución de la electricidad en el distrito la realiza la compañía parroquial Eilicha, que cuenta con dos centrales hidroeléctricas ubicadas en los sectores Collo y Jambón. Cada una de estas puede llegar a generar hasta 700 kW, y en ellas tienen su origen numerosas líneas de alta y media tensión que van dirigidas a todo el territorio provincial de Asunción y Carlos Fermín Fitzcarrald. En lo relativo al abastecimiento de combustibles derivados del petróleo (gasolina y diésel) existen tres estaciones de servicio que abastecen al distrito. Estas se nutren de combustible, al igual que el resto de la provincia, con camiones cisterna que llegan diariamente desde Huaraz.[113]

- Agua potable

El suministro de agua potable para la ciudad de Chacas pertenece al sistema de abastecimiento de la represa Patarcocha y es llevado a cabo por la municipalidad provincial. Desde esta captación se conduce el agua hasta la estación de tratamiento de agua potable en Cochas, donde el agua es tratada y enviada a los depósitos reguladores o al resto de los sistemas con los que se conecta.[114]

- Alimentos perecederos

El suministro de alimentos perecederos es llevado a cabo a través del mercado municipal de abastos, situado en el barrio de Camchas. El mercado garantiza el abastecimiento de fruta, verdura, pescado y carne a la población. Por otra parte es posible encontrar en la ciudad numerosas tiendas de abarrotes, minoristas o mayoristas, que garantizan la alimentación y distribución comercial.[104]

Medios de comunicación

Son tres las operadoras móviles que tienen cobertura en la ciudad, siendo Bitel y Claro las que cuentan con la red 4G,[115]. De la misma forma, el pueblo cuenta con el tendido de fibra óptica perteneciente a la red dorsal instalada durante el gobierno de Ollanta Humala. Sin embargo aún no está operativa, se estima que para 2025 Chacas se integrará finalmente a la red nacional de fibra óptica. Por otro lado, se pueden sintonizar seis estaciones de radio, y tres canales de televisión analógica y televisión por satélite. El distrito cuenta con una radio municipal, que ofrece información y noticias relevantes sobre la provincia.[116]

La prensa escrita disponible en la localidad, principalmente los diarios de tirada nacional y regional, tienen poca difusión por no contar con puestos de venta. En lo relativo a revistas de información cultural la localidad cuenta con El Pregonero, con una edición anual desde 1982 en coincidencia con la fiesta patronal de agosto, y con la revista municipal Chacas, de tirada anual y que se expende en diciembre.[117] En cuanto a la prensa digital, destaca la página web Reporte Konchucos, con notas periodísticas y noticias referentes al acontecer chacasino y provincias circundantes.

Patrimonio

Centros históricos

La municipalidad provincial de Asunción cuenta con una colección de cerámica, escultura y otros artefactos antiguos de aproximadamente 400 piezas; a la cual se considera como una de las más grandes de Áncash. Gracias al apoyo interinstitucional de la comuna italiana de Milán, la parroquia de Chacas y la municipalidad de Asunción, el museo provincial exhibe unas treinta piezas. En el distrito existen más de 100 restos arqueológicos, los principales de los 32 declarados como Patrimonio Cultural de la Nación son:[118]

- Antash. Ubicado al sur de Chacas en las inmediaciones del centro poblado de Cochas sobre los 3600 m s. n. m., presenta pasadizos y galerías subterráneas.[119]

- Chagastunán. Se ubica al sur de Chacas a 3800 m s. n. m., presenta dos pirushtus (atalayas) y varias habitaciones, en este lugar se halló un cetro de oro y bronce, presenta canales de agua y un cementerio denominado Huancabamba.[120][121]

- Gatin. Ubicado al noroeste de Chacas sobre los centros poblados de Chinlla y Pampash, a una altitud de 3500 m s. n. m.. Se trata de un complejo de tumbas de gran tamaño del período pre inca, muchas de las estructuras se encuentran derruidas a causa de su profanación, fue el segundo complejo más importante durante el período inca, al igual que Riway, Gatin también dio resistencia a las huestes de Cápac Yupanqui.[119]

- Huaraspampa. Ubicado al sureste de Chacas a 3500 m s. n. m., presenta tumbas y pasadizos subterráneos.[119]

- Wacramarca. Restos urbanos ubicados a 4000 m s. n. m., en las inmediaciones del centro poblado de Huallin, habitado entre 1200 y 1400 d.C.[122]

- Ichic Tiog. Cueva con pinturas rupestres ubicada en la quebrada Ichic Tiog a 3900 m s. n. m.. a inmediaciones de la Ruta AN-107[119]

- Plaza Ugo de Censi. Destaca por mantener aún la celebración de la corrida de toros y la carrera a las cintas, como era común en España y Latinoamérica hasta 1750. En el plano arquitectónico resaltan los balcones de estilo barroco y republicano de las viviendas ubicadas en el perímetro, las fachadas blancas y las calles principales empedradas en granito. En cada una de sus esquinas se encuentran esculturas pétreas de escenas costumbristas que representan a personajes típicos de la realidad chacasina. En la esquina del municipio se yergue la figura del Manca Carga (cargador de ollas), símbolo del chacasino alfarero antiguo que llevaba sus mercancías para realizar el trueque con cereales a diferentes provincias cercanas. Esta es la razón por la que al chacasino se le llama Manca Carga. En la esquina del barrio de San Martín se observa a un escultor en honor a los artesanos de la Cooperativa Don Bosco que se ubica en este barrio. En la esquina del barrio La Alameda se ve a un Macuash Cajero (músico), que porta una «roncadora» y una flauta, evocando faenas comunales, festividades y danzas folclóricas. Por último, en la esquina del barrio de Camchas, se muestra la representación de un «barretero» de las minas, en honor a la riqueza mineral de la provincia.[123]

- Santuario de Mama Ashu. Su construcción fue iniciada por los evangelizadores agustinos en 1572 sobre un santuario preinca. Su primera ampliación tuvo lugar en la década de 1750 y una refacción importante que agregaría otra torre, entre 1955 y 1968. Esta construcción no resistió el terremoto de Áncash de 1970 que destruyó buena parte de la estructura. Permaneció en ese estado hasta la década de 1980, año en que se demolió en su totalidad para ser reconstruido con técnicas modernas bajo el liderazgo del párroco Ugo de Censi y el movimiento de jóvenes voluntarios que dirigía, la Operación Mato Grosso.

- El santuario tiene la estructura clásica con planta en cruz latina, dos torres, portón tallado y un rosetón en la parte superior del frontis, los vanos están cubiertos por vitrales que representan pasajes del Nuevo Testamento y la Virgen María Auxiliadora. En su interior destacan invaluables piezas de arte colonial, tales como el retablo mayor de Chacas recubierto en pan de oro, construido en la década de 1750; otros 2 retablos menores (uno recubierto en oro), también el Santo Sepulcro y la Santa Cruz de Chacas. En imaginería se tienen a la Virgen de la Asunción y San Martin I (patrones de Chacas), San José y el Niño Jesús (patrones de Mushojmarca), el Cristo Crucificado, el Señor de la Pasión, la Virgen de los Dolores, San Juan, y diversos santos.[124].[124]

- Capilla de San Martín de Porres. Ubicado en el barrio de San Martín, es una estructura de estilo neorrománico dedicada al santo limeño.