Antiperuanismo

El sentimiento antiperuano o antiperuanismo hace referencia al resentimiento y hostilidad hacia los peruanos basada en una combinación de prejuicios de tipo histórico, cultural y étnico.

Surgió desde el siglo XIX en algunas sociedades como una consecuencia de su expansión territorial y que germinó como una tendencia en los nacionalismos de países vecinos principalmente Ecuador, Chile y en menor medida por el origen discutido de distintas manifestaciones culturales, como recetas y elaboraciones gastronómicas (como el pisco o los picarones) o danzas folklóricas (como la diablada o la morenada) cuyo origen se disputa o se comparte con Chile y Bolivia. Además por distintas diferencias políticas e ideológicas con los líderes bolivarianistas y sus simpatizantes chavistas en Venezuela.

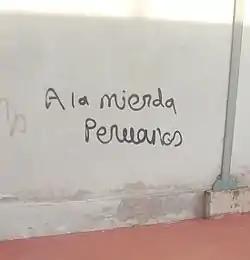

Puede manifestarse de muchas formas, como odio o discriminación individuales, medios amarillistas, ataques de grupos nucleados con dicho propósito incluso en redes sociales.

Por ejemplo, según el algoritmo de sugerencias de búsqueda de Google, pueden aparecer estereotipos cuando se escribe la nacionalidad 'peruano' y un derivado del verbo 'ser', resultando marcados prejuicios contra el Perú como «Los peruanos son estúpidos, feos, mentirosos, racistas».[1]

Antiperuanismo por país

Argentina

En Argentina ha habido un marcado racismo a lo largo de su historia, con sus particularidades en los modos en que se presenta, relacionadas con la historia, la cultura y los grupos étnicos que interaccionan, habiendo una tendencia despectiva contra los que poseen marcados rasgos indígenas (como gran parte de la población peruana), además de una preferencia en imitar lo europeo y menospreciar lo latinoamericano (expresado en figuras ilustres como Julio Argentino Roca, Juan Bautista Alberdi o Domingo Faustino Sarmiento, así como en la promoción de la inmigración blanca en el artículo 25 de varias Constituciones en el pasado). A causa de todo esto, hay argentinos que tienen una actitud antiperuana por motivos raciales o ultranacionalistas.[2]

.png.webp)

En medio de la Guerra de la Independencia Argentina y las Expediciones Auxiliadoras al Alto Perú, hubo un clima de tensión entre El Perú leal a la Corona Española y la Junta de Buenos Aires buscando la independencia del Rio de la Plata y esparcir la Revolución de Mayo a toda Sudamerica, lo que genero enfrentamientos belicos entre peruanos partidarios de la contrarrevolución y argentinos partidarios de la revolución; en medio de esos eventos, hubo algunas muestras de antiperuanismo en las etapas mas conflictivas de esos sucesos, como cuando el gobierno argentino ordeno el fusilamiento de los cabecillas de la Contrarrevolución de Córdoba, que, al tener apoyo peruano, sirvió también para darle una "lección a los jefes del Perú", pues en un inicio se pretendía reunir a los prisioneros para que puedan ser enviados, sin hacer rodeos, ya sea a Buenos Aires o a la ciudad de Córdoba “según lo más conveniente”, sin embargo la orden de fusilamiento a los líderes contrarrevolucionarios en el momento de ser capturados, decisión promovida por Mariano Moreno y que había sido tomada por la Primera Junta en pleno, exceptuando a Manuel Alberti (que se excusó por su carácter eclesiástico), servía como una advertencia de hostilidad de la junta hacia los pueblos opuestos a la revolución, con énfasis a cordobeses y peruanos.

Reservada. Los sagrados derechos del Rey y de la Patria, han armado el brazo de la justicia y esta Junta, ha fulminado sentencia contra los conspiradores de Córdoba acusados por la notoriedad de sus delitos y condenados por el voto general de todos los buenos. La Junta manda que sean arcabuceados Dn. Santiago Liniers, Don Juan Gutiérrez de la Concha, el Obispo de Córdoba, Dn. Victorino Rodríguez, el Coronel Allende y el Oficial Real Dn. Joaquín Moreno. En el momentó que todos ó cada uno de ellos sean pillados, sean cuales fuesen las circunstancias, se ejecutará esta resolución, sin dar lugar á minutos que proporcionaren ruegos y relaciones capaces de comprometer el cumplimiento de esta orden y el honor de V. E. Este escarmiento debe ser la base de la estabilidad del nuevo sistema y una lección para los gefes del Perú, que se avanzan á mil excesos por la esperanza de la impunidad y es al mismo tiempo la prueba de la utilidad y energía con que llena esa Espedicion los importantes objetos á que se destina.[3]

Por otro lado, algunos historiadores, de orientaciones indigenistas, hispanistas o revisionistas de la corriente nacionalista, han querido afirmar que el propio Libertador argentino, Don Jose de San Martin, pudiera haber sido una figura antiperuana, cuestionandose que llegara un extranjero (San Martín) para proclamar la independencia. Una independencia, considerada impuesta (favoreciendo la tesis histioriografica de independencia concedida, y no conseguida o concebida) y muy probablemente en contra de la voluntad de los peruanos (del cual ya habrían surgido declaraciones de independencia previas, como la Rebelión del Cuzco, posteriormente reprimidas por los propios peruanos leales al Virreinato, y sin necesidad de la intervencion de un ejercito invasor), en base a algunas frases como:[4]

"Yo creo que todo el poder del ser supremo no es suficiente para libertar a ese desgraciado país (el Perú): Sólo Bolívar, apoyado en la fuerza, puede realizarlo."Don José de San Martín

Además de ser acusado de caer en una grave hipocresía con el proyecto monárquico del Protectorado de San Martín, al preferir la venida de príncipes europeos (traicionando a varios peruanos nacionalistas) y dejar de lado a las ya existentes instituciones monárquicas nacionales en el Perú para imitar al constitucionalismo parlamentario de los ingleses y franceses en la restauracion (siendo acusado de anglofilo y afrancesado por el hispanismo peruano), así como de tener poca o nula consideración a propuestas monarquicas que representaran los intereses de la nobleza indígena (siendo acusado de elitista criollo por el indigenismo peruano). Por ejemplo, el caso de la nobleza indígena de la localidad de Cajamarca, la cual, tras tomar conocimiento de la independencia jurada el 8 de enero de 1821 por Torre Tagle, concurrió para plantear que el gobierno del nuevo estado peruano correspondía a un descendiente de Atahualpa que vivía en el vecindario, siendo el más sonado Don Manuel Soto Astopilco, proponiendo la restauración del Estado del Tahuantinsuyo y su derecho a la corona. No hay noticias de que hubiese hecho alusión a posibles vínculos con los lejanos y extenuados incas del Cusco (en su mayoría mas favorables al Ejército Real del Perú).Y aunque se le escuchó y transmitió su pedido a Torre Tagle, nadie en el gobierno de San Martín dio respuesta a esta argumentación. Lo que evidencia que para la oligarquía y la aristocracia criolla de la Intendencia de Trujillo, los sucesores de los Incas no constituían ninguna alternativa de gobierno.[5] Dejando entrever de manera tácita que el movimiento libertario sanmartiniano podía concluir en un gobierno de tipo monárquico, o tal vez republicano, pero en cualquiera de los casos, sería comandado por criollos y no por indígenas, por más señoriales y de regias prosapias que pudiesen hacer ostentación.[6] Las intenciones de San Martín se habían visto frustradas no sólo por la irrupción de Simón Bolívar en el destino de la Independencia, sino por la fuerte oposición que encontró entre algunos de los propios peruanos, y en el desprestigio que le arrastraron los errores y dislates de Bernardo de Monteagudo (personaje oscuro que, además de ser uno de principales responsables de los asesinatos de Manuel Rodríguez y los hermanos Carrera, era un convencido monarquista), perpetuado como uno de los personajes más nefastos para la historia de la emancipación de América por sus tendencias radicales Jacobinas. Entre diciembre de 1821 y febrero de 1822, Monteagudo dictó una serie de resoluciones destinadas a desterrar, confiscar parte de sus bienes y prohibir el ejercicio del comercio a los españoles peninsulares que no se hubiesen bautizado.[7] Si bien no existen investigaciones acerca de cuántos partidarios del rey salieron del Perú a causa de los graves episodios de su independencia, así como del cambio político en sí que no quisieron reconocer; algunos cálculos apuntan entre diez y doce mil. Ricardo Palma, en su estudio histórico sobre Monteagudo, estima en 4.000 la cantidad de españoles expulsados del Perú por decisión suya (a pesar que muchas de esas familias ya estuvieran integradas a la nación peruana durante el proceso de mestizaje, entre ellos estaría la expulsión del arzobispo de Lima).[8] Todas esas medidas, según la perspectiva revisionista, habrían sido permitidas por San Martín, a sabiendas que la perdida de un gran capital peruano beneficiaría a los intereses de las Provincias Unidas del Río de la Plata de proyectarse como el líder industrial del continente sudamericano, en detrimento de los peruanos.

“En el periodo 1821-1822, el libertador José de San Martín y Bernardo Monteagudo, su ministro de confianza, expropiaron y dilapidaron a la élite mercantil y económica de Lima, sin conseguir la independencia definitiva del Perú. Monteagudo tenía en poca estima el nivel de civilización y las posibilidades democráticas de los peruanos. Su objetivo principal consistía en erradicar la amenaza española en La Plata y Chile independientes a cualquier costo, incluso la ruina económica del Perú. Confiscó caudales y otros recursos para organizar redes locales de espionaje y operaciones encubiertas, dañinas a todas luces para lograr la confianza de la población local y su apoyo a la causa de a independencia.(…) La política de secuestros inaugurada por Monteagudo minó aún más una débil tradición del derecho a la propiedad y sentó las bases para las expropiaciones motivadas por razones políticas. Las propiedades agrícolas y urbanas confiscadas a españoles y criollos realistas, fundamentalmente en la región de la costa central, fueron valorizadas en aproximadamente dos millones de pesos. Esta política provocó mayores problemas económicas y una caída de la inversión.

(…) Eventualmente, la mayor parte de los bienes expropiados se otorgó a oficiales militares que pedían compensación y recompensa por sus hazañas patrióticas. Entre los oficiales de alto rango que recibieron estas recompensas tenemos a Antonio José de Sucre, Bernardo O’Higgins, José Rufino Echenique. Juan Francisco Ryes, Blas Cerdeña y José María Plaza, entre otros. En provincias, los oficiales locales repetían los abusos de poder y las expoliaciones cometidas a nombre de la causa patritota.

(…) Para empeorar las cosas el almirante Thomas Cochrane (británico), cuyos servicios navales y gastos habían quedado impagos, se apropió de las reservas de plata en barras que habían sido penosa y prepotentemente acumuladas durante el gobierno de San Martín. Cochrane fue el comandante de la flota “libertadora” chilena y también se vio beneficiado con la captura y secuestro de naves mercantes peruanas. Un diplomático francés informó a sus jefes en París que la falta de apoyo popular a la libertad y a la independencia se explicaba por la corrupción de las nuevas autoridades separatistas y sus luchas internas. Otro enviado diplomático atribuyó la debilidad de estos nacientes gobiernos al reparto de cargos oficiales por medio de protección y la intriga en lugar del reconocimiento al mérito. Estas débiles bases organizativas brindaron fértiles condiciones para la corruptela y el abuso de poder.”HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN EL PERÚ (p 104-106), Alfonso W. Quiroz

Durante la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, las relaciones entre la Confederación Perú-Boliviana y la Confederación Argentina se habían deteriorado, entre otras razones por el apoyo del presidente boliviano Andrés de Santa Cruz a grupos unitarios que realizaron al menos cuatro incursiones desde el sur de Bolivia a las provincias del norte argentino en los años previos a la guerra. Lo que derivo en medidas antiperuanas por parte del Gobierno argentino, como la del 13 de febrero de 1837, donde Rosas declaró cerrada toda comunicación comercial, epistolar y de cualquier género entre los habitantes de la Confederación Argentina y los de Perú y Bolivia, declarando "traidor a la patria" a cualquiera que cruzara la frontera hacia esos países. Ambas confederaciones no tenían relaciones diplomáticas formales, por lo que la declaración tenía el objeto de exteriorizar la ruptura de relaciones entre los dos países. Si bien Juan Manuel de Rosas no era antiperuano, puesto que declararía la guerra a Santa Cruz y sus sostenedores, mas no a los estados peruanos, se puede considerar como un episodio de antiperuanismo en la historia de Argentina.

Durante la Guerra de la Triple Alianza, El Perú fue un país que protestó contra los pretendidos intentos de conquista al Paraguay por parte de la Triple Alianza (de la cual Argentina hacia parte junto a Uruguay y Brasil). En el Perú, como en Chile y otros países americanos, esta guerra se vio como una guerra de conquista que atentaba contra la independencia de uno de los países de la región, lo cual podía ser un terrible precedente para posibles desarreglos geopolíticos y potenciales proyectos expansionistas de los países de la zona, siendo muy mal visto la Argentina a los ojos del Perú. El tratado de la Triple Alianza entre Brasil, Uruguay y Argentina era considerado como una amenaza a la seguridad e integridad paraguaya, violando su soberanía como país, por lo que la imagen de la guerra fue percibida como la prepotencia de tres países que se habían unido para despojar al Paraguay de su territorio, generándose analogías con la Segunda intervención francesa en México o la Guerra hispano-sudamericana que sucedían en simultaneo durante la década de los años 60s del siglo XIX, comparándolas como una forma de imperialismo nada diferente a los europeos. En ese sentido, no había diferencia entre la conquista de un país americano por un Reino europeo, o por un Estado americano, la conquista era simplemente conquista a los ojos de la sociedad. La diplomacia peruana estaba basada en la defensa de la soberanía nacional, la solidaridad continental (producto del Panamericanismo) y la integridad nacional frente a las ambiciones amazónicas de los intereses brasileños y sus avances expansionistas, que se relacionaba con los argentinos. La editorial de El Comercio del 8 de octubre de 1866, en el que se contestaba las imputaciones de la prensa argentina sobre una parcialidad del Perú hacia Paraguay, sería evidencia de esta condena publica del Perú hacia esta política de conquista por parte de los brasileños y argentinos contra el Paraguay. Ante ello, la Argentina reacciono con posturas antiperuanas, negándose a ser parte de la Cuádruple Alianza entre Perú, Chile, Ecuador y Bolivia contra España en la Guerra de las Islas Chincha; además, la diplomacia de la Triple Alianza intentaba dividir a los países del Pacífico y deshacer a la Cuádruple Alianza. Respecto de divisiones, Bolivia era largamente el país más vulnerable. Los argentinos y los uruguayos, por ejemplo, intentaron persuadir a los bolivianos de que sus temores acerca de los alcances del tratado, en lo referente a las pretensiones territoriales de su país contra peruanos y chilenos, no estaban justificados. La diplomacia argentina interpretaba que la intervención del Perú en la guerra y en los asuntos internos de la Confederación era de menor relevancia frente a la injerencia de Chile, aun cuando el Perú y Chile trabajaron juntos para lograr frenar los avances de la Triple Alianza en la guerra hasta fines de 1867, lo que demostraría conductas discriminatorias de la diplomacia argentina frente a los peruanos, retratados como unos títeres serviles y marioneta de los chilenos. Las acusaciones de los argentinos a los chilenos de injerencia tenía un amplio espectro, que iba desde manipular la política boliviana en contra de la Argentina, hasta el apoyo a las revoluciones en contra del régimen del Presidente argentino Mitre.[9] La prensa nacional opositora del gobierno de Argentina y Uruguay, que se solidarizaba con Chile y Perú, además que cuestionaba la política exterior de sus respectivas cancillerías, era atacada por los gobiernos rioplatenses, siendo su circulación restringida e incluso prohibida en la Argentina. En cambio, los periódicos de las comunidades españolas, donde se exaltaba la acción de la armada de guerra peninsular en el Pacífico Sur contra las armadas peruana y chilena, circulaban con plena libertad en las ciudades argentinas. Si se establece una comparación entre El Mercurio de Valparaíso y la Nación Argentina de Buenos Aires, surgen datos de interés. Ambos periódicos estaban vinculados a la elite de sus respectivos países y coincidían en la reivindicación de las ideologías de las oligarquías criollas y su apego por el liberalismo económico y político, conforme a las tendencias modernizadoras de esos años. Pero sus puntos de vista en materia de americanismo eran muy diferentes y claramente distantes en sus enfoques. Mientras El Mercurio de Valparaíso se manifestaba netamente comprometido con la causa de la solidaridad americana, sin hacer distinciones entre países hermanos e iguales, La Nación Argentina menospreciaba estas tendencias, para subordinarlas a la pareja de opuestos entre civilización y barbarie (habiendo una dicotomía entre la civilizada argentina y uruguay frente a la barbarie paraguaya y peruana), a partir de lo cual procuraban legitimar tanto la guerra de la Triple Alianza como la represión de los alzamientos conservadores en el interior del país, así como las tendencias eurocéntricas de la elite argentina y su aceptación sin reparos del Darwinismo social imperante, donde la sociedad peruana (y la herencia mestiza en hispanoamerica en general) era mal vista por no ser sociedades de mayoría blanca.[10]

En el siglo XX, ante la significativa presencia de inmigrantes peruanos ilegales en Argentina, con tal de evitar su masiva expulsión, los gobiernos de ambos países acordaron firmar un Convenio de Migración recíproco en Agosto de 1998, que permitiera regularizar la situación de los migrantes argentinos y peruanos en el país de acogida, otorgándose para ello un plazo de 180 días.[11] El Convenio bilateral reconocerá los derechos del trabajador peruano en la Argentina, pero solo hasta un lapso de 12 meses, luego de lo cual este deberá someterse a una Ley de Inmigración, que diversos sectores de oposición, así como la Iglesia en Argentina, habían calificado de xenófoba y racista con tintes anti-peruanos. Otra de las instituciones que mostro un especial interés por la situación migratoria de los peruanos fue la Comisión de Damas Peruanas Residentes en la Argentina, presidida por la señora Carmen Steimann. En una reunión organizada por la comunidad peruana en Buenos Aires, la Sra. Steimann protestaría por la actitud de la gendarmería argentina, acusándoles de estar realizando una obsesiva y cruel persecución a los inmigrantes, en su mayoría solo por ser peruanos y bolivianos.[12]

Casos recientes de antiperuanismo han sido polémicas declaraciones como las del senador justicialista Miguel Ángel Pichetto al mencionar que Perú transfirió sus problemas de seguridad por medio de la migración de sus delincuentes a Argentina y generalizando que las principales villas del país fueron tomadas por peruanos y que la Argentina incorpora toda esta resaca, llegando inclusive el Gobierno de Argentina a estar de acuerdo con esas declaraciones.[13][14] También cuando en el año 2000 la revista La Primera denunció una "Invasión Silenciosa" de peruanos y bolivianos, con una portada que ilustraba a un hombre de tez morocha al que le faltaba un diente (por medio de Photoshop) para acrecentar el contenido ideológico de la nota[15][16][17] o en el 2010 cuando el diario La Nación denunció una invasión de bolivianos, peruanos y paraguayos a la Argentina, mismo el cual desató una oleada de comentarios xenófobos y racistas por parte de los lectores.[18][19] Se suele asumir que esta xenofobia de argentinos a peruanos y otras nacionalidad han sido chivos expiatorios muchas veces de un discurso político que prefiere no asumir su propia responsabilidad.[20][21]

Además, se suele acusar a Carlos Menem de haber tenido una actitud antiperuana luego de venderle armas a Ecuador cuando estaba en una Guerra contra Perú, generando otra acusación de traición a los peruanos tras la ayuda que dieron a Argentina en la Guerra de las Malvinas.[22] Entre 1995 y 2010 las relaciones diplomáticas entre Argentina y Perú se mantuvieron congeladas en su punto histórico más bajo. Aunque posteriormente el Gobierno de Argentina terminó expresando su desagravio con el Estado Peruano por esta acción.[23][24] Mientras algunos de los diarios concluyeron que con sus palabras, Fernández había cumplido con lo que se debía moralmente ante los reclamos de dignidad en la sociedad peruana, otras tendencias opinaron que no había sido suficiente, llengando a sospechar una posible conducta antiperuana camuflada, habiendo ejemplos como el diario Correo, en cuya portada aparecería el titular de "No pidió perdón" sobre una foto de la presidenta, posteriomente señalando que "Fernández fue muy cauta en su discurso y sólo utilizó la palabra 'desagravio' en alusión a la cuestionada venta de armamento a Ecuador". Por su parte, para Perú 21, se consideró que en realidad la presidenta "casi pidió perdón".[25]

Bolivia

.svg.png.webp)

Históricamente, las relaciones entre Perú y Bolivia han sido turbias y contradictorias, habiendo intentos de re-unificación y alianzas entre ambos países por semejanzas étnicas y culturales, así como también una serie de conflictos que han marcado a ambas poblaciones, particularmente la Batalla de Ingavi que es vista como la guerra fundacional de Bolivia[26] y que ha impactado en el imaginario boliviano una tendencia peruanofóbica al ver al Perú como una nación expansionista que atenta contra su soberanía y que siempre se opone a los intereses bolivianos, y una reacción peruana de tachar a Bolivia como la provincia rebelde del Alto Perú que debe ser anexada, lo que ha generado discordia entre ambos pueblos, profundizada en el actuar de su alianza en la Guerra del Pacífico, donde se han tachado de traidores mutuamente como razón de su derrota militar; todos esos actuares históricos han influenciado en la formación de la identidad nacional en Bolivia con algunos tintes antiperuanos.

También se tiene la creencia antiperuana que la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana fue una traición peruana a Bolivia debido a la creencia de que la oposición de varios peruanos a la Unión fue motivada por ser gobernados por un boliviano, y que para evitarlo, terminaron aliandose con Chile para lograr la caída de la confederación; en aquella misma guerra hubo oposición de bolivianos, especialmente en Chuquisaca para preservar sus privilegios, al mencionar que el proyecto confederado favorecía a Perú en perjuicio de Bolivia al crearse 2 estados peruanos que generaría una desventaja en las decisiones al poseer el estado boliviano 1 voto de 3 (habiendo una oposición general a lo acordado en el Congreso de Tacna), ya desde antes los bolivianos se hallaban descontentos pues Santa Cruz se había instalado en Lima, cuando se esperaba que gobernara desde Bolivia, así que se le tachó de peruanófilo. Por lo que, tanto la oposición boliviana a Santa Cruz, así como la defensa boliviana de la confederación contra Agustín Gamarra, se nutrió de antiperuanismo.

Además, en la Guerra del Pacífico, surgieron discursos antimilitaristas, anti-oligárquicos, antiperuanos y anticaudillistas, puesto que antimilitarismo significaba antiperuanismo. Los conservadores o pacifistas bolivianos pretendían un acuerdo de paz rápido con Chile mientras que los guerristas proponían la continuación de la guerra en alianza con Perú,[27] habiendo casos como la propuesta de Justiniano Sotomayor Guzmán en sus cartas a Hilarión Daza de que “Bolivia no tiene mejor amigo que Chile, ni peor verdugo que el Perú”, hubo un sector político boliviano con tendencias antiperuanas y chilenófilas de cambiar de bando en detrimento del Perú para liberarse de su influencia en la política interna de Bolivia, así como de obtener Arica para compensar su salida al mar.

Por otro lado, se suelte tildar que políticos bolivianos han tenido tendencias antiperuanas a lo largo de la historia, como:

Mariano Melgarejo, quien durante el arreglo de fronteras con Chile habría considerado una propuesta de Aniceto Vergara que perjudicara al Perú al ceder su litoral a Chile a cambio de ayuda militar para anexar Tacna y Arica (en ese entonces propiedad del Perú y ambicionado por Bolivia al considerarse su salida natural al comercio marítimo desde la época virreinal),[28] además de mostrar una incesante actitud de romper con el Perú y el Tratado de Alianza.[29] Julio Méndez señala el antiperuanismo de Melgarejo en sus deseos de romper el tratado, atribuyéndolo a “intrigas austríacas de Chile”. Como bien dice don Carlos Walker Martínez, en su libro “Páginas de un viaje…”, era muy peligroso contradecir a Melgarejo cuando estaba borracho, y en ese estado de embriaguez era recurrente oir su discurso de guerra contra el Perú y deseos de recuperar el territorio sud-peruano que regreso Ballivián al gobierno peruano, por mediación de Chile, después de la guerra de 1841.[30]

Aniceto Arce, miembro del Partido Liberal, quien tras asumir la Vicepresidencia de Bolivia y desde esta posición, llegaría a proclamar explícitamente su adhesión a los intereses de los capitalistas ingleses, así como su postura antiperuana frente la guerra. En un comunicado afirmaría que «la única tabla de salvación para Bolivia era que se pusiese a la vanguardia de las conquistas chilenas» Manifestando, además que el Perú era «nación sin sangre, sin probidad y sin inclinaciones sinceras al aliado que había pactado la alianza «con el deliberado y único propósito de asegurar sobre Chile su preponderancia en el Pacífico».[31] Posteriormente, el célebre escritor cruceño René Gabriel Moreno, saldría en defensa de Arce por coincidencias en sus posiciones antiperuanas en la geopolítica boliviana. Refiriéndose a Campero, escribe Moreno «¿No se recuerda bien que este señor gritaba ¡Guerra! ¡Guerra! Mientras estaba contemplando quieto los esfuerzos bélicos de su aliado el Perú?» Al igual que Arce, Moreno se opone claramente a cualquier entendimiento o pacto con el Perú y sustenta que la Argentina, tanto gobierno como pueblo, se inclinaban en favor de Bolivia, repudiando, al mismo tiempo, la extraña y provocadora actitud de Campero.[32] En la visión de Arce, Chile es presentado como país vigoroso y lleno de virtudes cívicas que auguraban su cultura democratica, ademas de una Gran Conciencia Nacional, frente al Perú y Bolivia, débiles y en pleno proceso de desintegración social por su falta de modernidad. Ya en plena Guerra con Chile, Aniceto Arce advertía, como única perspectiva de paz, una explícita proximidad a Chile, dando las espaldas al Perú. La propuesta significaba romper el frente aliado a cambio de la anexión de Tacna y Arica, quería decir traicionar, en último término, el pacto contraído con el Perú.[33] Indudablemente Aniceto Arce tenía fuertes intereses comunes con los financieros británicos que mantenían su cuartel general en Chile. Estaba convencido que el desarrollo de Bolivia dependía de la ayuda que pudiera recibirse de aquellos capitalistas. Por su parte, Chile ya se había apoderado de las salitreras, retribuyendo de esta manera los deseos del capitalismo inglés. Ahora veía en el «Perú a su peor enemigo, donde los Estados Unidos comenzaron a atrincherarse para poder contrarrestar la expansión inglesa en las costas del Pacífico».[34] Mas adelante, Arce expresaría su sentimiento anti-peruano en 1873: «En cuanto a la alianza que sin cesar ha sido para mí una preocupación harto dolorosa, declaro que jamás he vinculado a ella la más pequeña esperanza (…) El Perú es una nación sin sangre, sin probidad y sin inclinaciones sinceras hacia el aliado». Hay que asumir que el anti peruanismo de Arce, ponía en evidencia su afinidad a los intereses ingleses favorables a Chile dentro de la Intervención extranjera en la guerra del Pacífico, pues éstos eran a la vez intereses suyos y creía también fundamentales para augurar el progreso de Bolivia por medio de la implantación de la libertad de comercio y en la incorporación del país al capitalismo internacional. Otras figuras publicas chilenofilas y antiperuanas de la epoca serían Luis Salinas Vegas, Julio Méndez y Mariano Baptista (quien fue el mas destacado de los partidarios a favor de los intereses chilenos contra el de los peruanos, criticando asperamente el proyecto de los Estados Unidos Perú-Bolivianos).[35]

Evo Morales, quien ha tenido una posición ambigua con los peruanos durante su gobierno, pasando de promover una hermandad altiplánica entre ambos pueblos de corte indigenista,[36][37] a tener posiciones en contra del Perú por diferencias ideológicas, donde casi se rompen las relaciones diplomáticas durante el gobierno de Alan García por sus intromisiones en asuntos internos del Perú,[38] donde el ministro de relaciones exteriores del Perú, José Antonio García Belaúnde, le acuso de tener posiciones antiperuanas incluso antes de ser presidente de Bolivia,[39] y de que hay un intento de Evo de hacer un revisionismo histórico para echarle la culpa al Perú de los problemas de Bolivia, como su condición de país sin salida al mar.[40] Por otro lado, también Morales acusó al Perú de querer "apropiarse" de las "expresiones culturales" de Bolivia, al punto que el ministro de Cultura de Bolivia, Pablo Groux, amenazó de llevar la disputa a la Corte Internacional de Justicia de La Haya debido a que postulan que la diablada es nativo de Bolivia y no del Perú.[41] En los siguientes 5 años hubo un aproximado de diez denuncias de apropiación de folklore boliviano.[42] El tema llegó a tocar el orgullo nacional de ambos países y avivó una postura antiperuana en varios nacionalistas bolivianos opuestos a propuestas de considerarlas bi-nacionales.

Actualmente en grupos nacionalistas en Santa Cruz de la Sierra se ha dado una visión opuesta a lo que acusan de dominio colla de Bolivia, y en favor de una secesión de la patria camba o al menos mayor autonomía del oriente boliviano dentro del Estado,[43] por lo que tratan de desligarse del concepto de Alto Perú (interpretado como algo puramente andino) y que asocian como propio de los collas, acusados de neocolonialismo altoperuano en Bolivia,[44] lo que ha promovido dentro de los sectores más radicales un antiperuanismo de forma indirecta, debido a la composición étnica similar entre el Sur del Perú y el occidente boliviano por su pasado histórico-común altiplánico.

Además, se generó en Bolivia una corriente xenófoba antiperuana bastante marcada, culpándo los bolivianos a los peruanos de "importar técnicas avanzadas para delinquir" y promover la criminalidad en las regiones donde se asientan. La prensa boliviana y los medios de comunicación ayudaron en gran medida a generar esa corriente de opinión, al destacar hechos delictivos en los que estaban involucrados los migrantes peruanos, tanto por delincuencia común, como por narcotráfico y otros delitos vinculados a la subversión; contribuyó, además el asesinato de un militar peruano, el marino Juan Vega Llana, en una calle céntrica de La Paz. Asesinato ejecutado por el grupo subversivo Sendero Luminoso, en venganza de la matanza de un centenar de miembros de esa agrupación ocurrida en mayo de 1996 en la isla penal de "El Frontón", frente al puerto del Callao. Se agrega a estos antecedentes el publicítado secuestro y cobro de un rescate de 1'000,000 de dólares del empresario y político boliviano Samuel Doria Medina, por peruanos integrantes de un comando militar del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), todos los cuales fueron eventos que generaron muy mala reputacion a los peruanos entre la sociedad boliviana, siendo incitados dichos prejuicios y estereotipos por el morbo de la prensa.[12]

Brasil

El 23 de octubre de 1863 se firmó el Protocolo Seoane-Abrantes de intereses recíprocas, en el que se establecían reglas fijas, rectificadores y expansores de la Convención de 1858. Este protocolo fue provocado por un conflicto en las provincias brasileñas de Pará y Amazonas con los vapores Morona y Pastaza de la República del Perú.[45]

La divulgación del texto del Tratado de la Triple Alianza causó dificultades diplomáticas para los aliados, pues rindió protestas generalizadas en el continente, en especial por cuenta de las cláusulas que definían los límites territoriales que Paraguay tendría con sus opositores, ante ello hubo países, como Colombia, Chile o el Perú, que darían fuertes voces condenatorias hacia lo que era visto como un crimen por parte del Imperio del Brasil. Frente a la guerra del Paraguay, la política exterior del Perú tuvo dos etapas: El primero fue durante el gobierno del Coronel Mariano Ignacio Prado Ochoa (1865-1868), con una orientación muy crítica con la situación de guerra y con enfasis por lo concluido en el Tratado de la Triple Alianza. El segundo momento está caracterizado durante el gobierno del Coronel José Balta y Montero (1868-1872), adoptacion un enfoque más neutral con los países de la Triple Alianza. En el ámbito de las relaciones diplomáticas peruano-paraguayas es importante la labor del jurista y ex canciller del Perú, Dr. Toribio Pacheco, quién ejerció una memorable defensa jurídica en favor del Paraguay durante la guerra, a través de la nota de protesta a los Aliados el 9 de julio 1866,[46] dichas protestas terminaron generando el congelamiento de las relaciones diplomáticas entre Perú y Brasil para 1867.[47] Iniciándose una serie de políticas antiperuanas por parte del Brasil que permite observar un temor del Perú hacia el avance brasileño, un país que parecía ir camino a la grandeza y así alcanzar la hegemonía geopolítica en el Amazonas junto a su implacable ambición expansionista a nivel sudamericno. La diplomacia de la Triple Alianza intentaba dividir a los países del Pacífico Sur y disolver la Cuádruple Alianza de la guerra hispano-sudamericana. Respecto de divisiones, Bolivia era el país más vulnerable, el Imperio del Brasil tuvo el acercamiento más agresivo con el país del Altiplanico (en comparacion con Argentina y Uruguay). Por el que Bolivia y Brasil firmaron un tratado en 1867, el cual fue percibido por parte de los peruanos y chilenos como una traición de Bolivia. Es más, el Perú consideraba que el documento era de grave tensión y conflicto, pues compartía fronteras con ambos países, lo que conllevaría controversias sobre la definición y demarcación de las fronteras en el Acre, donde se veía una usurpación brasileña de territorios considerados peruanos, por lo que el 20 de diciembre de 1867 el Perú envió una protesta a través de su Ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio Barrenechea, en cuya nota se advierte que esta solución implicó la anexión por Brasil de unas 10 mil leguas cuadradas. En medio de esas terribles relaciones entre el Perú y Brasil, sucedía la Guerra hispano-sudamericana simultaneamente, donde los representantes diplomáticos del Perú y de Chile redactaron notas en común dirigidas al Ministro de Relaciones del Imperio del Brasil donde consideran como actitud hostil antiperuana y antichilena la presencia de los buques de guerra de España en el Brasil. Sin embargo, los temores a la política brasileña serían mucho mayores. En el año de 1867, surgieron rumores que el Brasil había entablado conversaciones secretas con el Reino de España para formalizar una alianza cuya finalidad sería contraria a los intereses de las repúblicas del Pacífico.[48] Ya para el año de 1869, se consideraba remota la posibilidad de que España fuera una amenaza para los países del Pacífico.

El Tratado de Alianza entre Bolivia y Perú, a su vez, acabó por conocerse mucho antes del inicio de la guerra contra Chile. Los dos contratantes buscaron atraer a Argentina a la alianza y la discusión de la propuesta en sesión secreta del Congreso argentino alarmó a Brasil y a Chile, que buscaron descubrir lo que estaba siendo negociado entre los tres países. En esa época, el Brasil tenía mucho interés en mantener buenas relaciones con Chile, debido a que ambos colindaban con Argentina, país con el cual las relaciones de ambos pasaban por momentos de cierta tensión. Por añadidura, el gobierno imperial veía con sumo recelo la aparición de cualquier tipo de alianza que pudiera, eventualmente, ser usada en su contra, máxime si existía la posibilidad de que Argentina formase parte de tal coalición. En reacción a la posibilidad de una alianza hostil, se inició una presión diplomática brasileña sobre Bolivia y sobre Perú. Fue el representante brasileño en Lima, Felipe José Pereira Leal, quien develó el misterio de una vez por todas, y en el proceso, don Joaquín Godoy, representante diplomático de Chile en Lima, habría tenido acceso, a fines de diciembre de 1873, al texto mismo del Tratado de Alianza Defensiva suscrito entre el Perú y Bolivia año, gracias a los buenos oficios de su colega diplomático brasileño, y lo habría podido transmitir en su totalidad a su gobierno en Santiago.

_(14775597324).jpg.webp)

La opinión publica manifestada por los diarios brasileños fue rozando entre la neutralidad y simpatías a la causa chilena como reacción a rivalidades con Argentina en el Rio de la Plata.[49]

Sin embargo, hay una incógnita. Esta incógnita es la actitud que tomaría el Imperio de Brasil si la República Argentina decidiera ir a la guerra (del pacífico). Si la guerra surgiera de un asunto exclusivo entre Chile y los argentinos, el Imperio no tendría ni razón ni pretexto para intervenir. El que ahora permanece neutral en la disputa del Pacífico también debería estar en una guerra chileno-argentina. Pero si la guerra surgiera en nombre de un interés americano, Brasil tendría el mismo derecho que cualquier otra nación americana para intervenir en el asunto. No nos planteamos ahora cómo presentaría el asunto, ni qué actitud se tomaría al respecto. Lo que decimos es que el hecho de que el Imperio interviniera con armas sería muy grave para las Repúblicas del Plata. Lo que sí se puede asegurar es que, ante tal eventualidad, Brasil no estaría del lado, sino frente a la República Argentina.A Província de São Paulo, 24/10/1880

Al respecto, existe abundante historiografía chilena que hace referencia a las simpatías de Brasil hacia Chile,[50] pero en trabajos más recientes, se puede encontrar que tal situación prochilena no era más que una visión unilateral chilena sin sustento real al interior de las autoridades brasileñas que prefirieron asegurar su neutralidad una vez estallo la guerra.[51] Sea como fuere, los intereses brasileños fueron opuestos a los peruanos en dichos eventos.

A fines del siglo XIX, los caucheros brasileños empezaron a incursionar en los territorios peruanos en el río Purús y el río Yurúa. El 25 de octubre de 1902, la guarnición peruana de Amuheya rechazó a un destacamento brasileño que le exigía abandonar su puesto. El final de la Guerra del Acre, en el que Bolivia cedió a Brasil el territorio del Acre, arreció los avances brasileños sobre territorio peruano. Perú ya había enviado tropas y establecido un puesto aduanero en el Yurúa, a la altura de la boca del río Amonea, entre octubre y noviembre de 1902, entrando en choque con la población brasileña que habitaba la región. En aquella ocasión, el gobernador del estado de Amazonas pidió la intervención del gobierno federal brasileño para la expulsión de los "invasores". La situación se complicó en junio de 1903, cuando una lancha con personal peruano del comisariato de Chandles fue baleada en el Acre, los peruanos fueron expulsados por tropas irregulares de los brasileños que habitaban el Acre en septiembre del mismo año, pero una nueva expedición peruana atacó la región en marzo de 1904, como reacción, el coronel brasileño José Ferreira arribó al río Santa Rosa, afluente del Purús, y saqueó caucho y siringa a extractores peruanos. En noviembre de ese año, la guarnición de Amuheya se rindió ante fuerzas brasileñas superiores después de dos días de combates. Estos actos antiperuanos de parte de los brasileños de la zona implicaba de por sí un casus belli, pero el gobierno peruano optó por la solución diplomática. Por lo que, en 1903, Perú había intentado tomar parte en la negociación entre Brasil y Bolivia sobre Acre, pretensión rechazada por Río Branco. En compensación, el Barón aseguró al Perú que los derechos peruanos serían resguardados y que, concluida la negociación con Bolivia, Brasil estaría listo para “entrar con Perú en el estudio de un tratado de límites complementario al de 1851”, en el mismo año, el distinguido diplomático y escritor peruano Hernán Velarde fue acreditado como ministro plenipotenciario del Perú en Río de Janeiro (entonces la capital de Brasil), donde el 12 de julio de 1904 negoció un modus vivendi por el cual se contuvo el avance brasileño sobre territorio peruano y ambos países se comprometieron a que el las denuncias de ciudadanos peruanos y brasileños por daños o actos violentos cometidos en Alto Juruá y Alto Purús desde 1902 serían resueltas por un Tribunal de Arbitraje con sede en Río de Janeiro. Se puso así fin a la amenaza bélica, y se reanudaron las negociaciones para fijar definitivamente las fronteras pendientes.[2]Sin embargo, previo a ello, a inicios de 1904, las relaciones entre Brasil y Perú vivían un momento especialmente difícil y existía la amenaza real de un conflicto armado entre ambos países, por lo que, el 5 de mayo de 1904, el plenipotenciario ecuatoriano en Río de Janeiro, Carlos Rodolfo Tobar, firmó con el canciller brasileño, Barón de Río Branco, un tratado secreto de alianza militar con el objetivo de “prevenir o repeler, según los casos, cualquier agresión de parte del gobierno del Perú y oponerse a que este pretenda ocupar, administrativa o militarmente, cualesquiera territorios de los que no estuvo en posesión cuando se separó de España, y sobre los cuales una u otra de las Altas Partes Contratantes crean tener derecho”. Para no dejar dudas sobre el carácter antiperuano del acuerdo, el segundo artículo del convenio determinaba que Brasil y Ecuador “concurrirán con todos los medios de guerra de que puedan disponer, a medida de las necesidades, y concertarán en el momento oportuno su acción militar, tanto de parte del Océano Pacífico, como de parte del Amazonas”. Al día siguiente de la firma del pacto secreto Río Branco-Tobar,[52] el 6 de mayo, los dos diplomáticos firmaron –esta vez en público– un tratado de límites entre Brasil y Ecuador para regular las fronteras que las dos naciones tendrían, en caso de que el país andino obtuviese la soberanía del área que compone actualmente el norte del Perú. Así, se apartaba la posibilidad de una futura discordia entre los dos nuevos aliados y se daba una muestra pública de entendimiento entre dos de los cinco vecinos que mantenían litigios territoriales con Lima. Aquella alianza podía haber generado un conflicto armado, que podía extenderse potencialmente por el continente e involucrar, además de los tres países, a Chile, a Bolivia y, tal vez, a Argentina. A pesar de ello, el “Tratado de Alianza entre la República de Ecuador y la de los Estados Unidos del Brasil” no llegaría a ser aplicado con efectividad. Aún así, la repercusión interna de la continuidad de las "invasiones peruanas", registradas con indignación creciente en la prensa brasileña, era vista por la sociedad brasileña como algo que acabaría inevitablemente por llevar a los dos países a un conflicto armado de grandes proporciones por las que debían volver al Brasil en un país bioceanico, e incluso el gobierno de Chile, tras proporcionar datos parciales sobre las fuerzas navales y militares peruanas al Brasil por solicitud del barón de Rio Branco, “adivinaba que sería el prolegómeno para una salida al Pacífico del Brasil”. El 16 de mayo el Barón informó a la legación peruana en Río de Janeiro de una reciente medida antiperuana en la que estaba prohibido el tránsito de pertrechos destinados al Perú por los ríos brasileños. Así, un cargamento de armas y municiones venido de Europa con destino a la ciudad de Iquitos fue aprehendido en Manaos. Si bien este acuerdo Tobar-Rio Branco no fue ratificado por los países firmantes, fue de suma importancia para forzar al gobierno peruano a iniciar negociaciones con Brasil por amenazar a Perú con una guerra en dos frentes, “tanto de parte del Océano Pacífico, como de parte del Amazonas” que podría involucrar a todos sus vecinos (pues había también tensiones limítrofes amazónicas con Bolivia y Colombia, además de Chile por la cuestión de Tacna y Arica), lo que años más tarde dichas tensiones resultaron en acelerar la firma de un tratado de límites entre los dos países en perjuicio de los intereses peruanos, aunque si bien se invito a Chile a ser parte de esta coalición antiperuana de Brasil y Ecuador, se puede sospechar que no le interesaba a Chile la posibilidad de que Brasil se tornara en una potencia del Pacífico.[11]

"Estamos perdiendo tiempo y dando tiempo al Perú para que se refuerce y fortifique en Iquitos, en Yurúa y en Purús. Cualquiera de las republiquitas de América Central pondría 6 a 8.000 hombres listos para operar en pocos días. Fui a ver al presidente para manifestarle mi contrariedad frente a tantos aplazamientos, cuando desde tanto tiempo, en el interés de la paz, yo pido e insisto que nos mostremos fuertes y listos para dar un golpe que impresione a los peruanos."Barón de Rio Branco, 27 de Mayo de 1904

Chile

En Chile hay antecedentes de una política poco amistosa con Perú desde la rivalidad comercial entre Callao y Valparaíso durante la época colonial, empezando desde bien entrada su independencia un proyecto geopolítico, formulado principalmente por Diego Portales, de posicionar a Chile como el líder del Pacífico Sur, y que para ello, se debía tener una política cautelosa respecto a la hegemonía de otros competidores en su área de influencia, como podrían ser España (que propició a la Expedición Libertadora del Perú y la Guerra hispano-sudamericana) o el Perú (que propició a varios conflictos como la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana).

“(...) La posición de Chile frente a la Confederación Perú Boliviana es insostenible. No puede ser tolerada ni por el pueblo ni por el Gobierno porque ello equivale a su suicidio. No podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma, la existencia de dos pueblos, y que, a la larga, por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas, costumbres, formarán, como es natural, un solo núcleo. Unidos estos dos Estados, aun cuando no sea más que momentáneamente, serán siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y circunstancias(...) La confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América por su extensión geográfica; por su mayor población blanca; por las riquezas conjuntas del Perú y Bolivia, apenas explotadas ahora; por el dominio que la nueva organización trataría de ejercer en el Pacífico arrebatándonoslo; por el mayor número también de gente ilustrada de la raza blanca, muy vinculadas a las familias de influjo de España que se encuentran en Lima; por la mayor inteligencia de sus hombres públicos, si bien de menos carácter que los chilenos; por todas estas razones, la Confederación ahogaría a Chile ante de muy poco(...) Las fuerzas navales deben operar antes que las militares, dando golpes decisivos. Debemos dominar para siempre en el Pacífico: ésta debe ser su máxima ahora, y ojalá fuera la de Chile para siempre (...)”.Carta de Diego Portales a Blanco Encalada, 10 de septiembre de 1836.[53]

Sin embargo, desde el principio la prensa chilena aclaro que la Guerra era contra Santa Cruz y no contra el Perú,[54] por lo que, este antiperuanismo viene particularmente asociado a la Guerra del Pacífico, conflicto bélico entre Chile y la alianza peruano-boliviana que se inició en 1879 y que culminó con la pérdida de la salida al mar de Bolivia y los territorios peruanos de la provincia de Arica y el departamento de Tarapacá a favor de Chile, habiendo en consecuencia una política extremadamente antiperuanista durante la ocupación de Tacna donde hubo varios altercados agresivos con la población nativa en la Chilenización de Tacna, Arica y Tarapacá.

Los disturbios y ataques antiperuanos, así como sus contrapartes antichilenos, acosaron constantemente a las misiones diplomáticas de los países, por lo que varias ciudades de Chile comenzaron a rearticularse las ligas patrióticas, organizaciones nacionalistas responsables de gran parte de la violencia xenófoba que se desató contra los peruanos y bolivianos residentes en el país en el país que había anexado las provincias donde vivían.[56] Según Arnold McKay, ex-consul estadounidense en Antofagasta, Chile activó tres estrategias para alcanzar ese objetivo. Fundó Ligas Patrióticas, organizaciones clandestinas inspiradas en el Ku Klux Klan, que expulsaban a peruanos y bolivianos prósperos e influyentes. Mantuvo una estricta censura hacia los periódicos peruanos. Prescribió el apersonamiento para que extranjeros residentes o de paso inscribiesen sus huellas dactilares y mostrasen sus tarjetas de nacionalidad en la policía desde 1918. Esa medida surgió para excluir del país a extremistas, pero de hecho sirvio para saber cuantos peruanos y bolivianos había en la zona.[57] Desde 1918 hasta 1922, el Estado y la población chilena fueron expuestos a un real y ficticio “peligro del Norte”. El sentir nacionalista de las ligas fue principalmente marcado por un fundamental antiperuanismo. Es importante señalar que esta perspectiva, con sus matices, se hizo accesible a muchos sectores más allá de Tarapacá. Además, innumerables periódicos, partiendo por los diarios y revistas de la gran prensa (El Mercurio, El Diario Ilustrado, El Chileno, Zig-Zag y Sucesos), compartían una similar idea de la concepción de la patria. En el Congreso este pensamiento lleno de prejuicios peruanofobicos fue personificado por el diputado balmacedista, Anselmo Blanlot, quien terminaría propagando la idea de que las violencias antiperuanas en el norte eran en verdad “atentados imaginarios”. Perú era visto como la barbarie y Chile, se suponía, la luz y la civilización.

Según el intelectual chileno José Rodríguez Elizondo, "lo que sí hay en mi país es una gran ignorancia sobre la cultura peruana que, por añadidura, refuerza los prejuicios que están en la base del chovinismo".[58] Además de los asuntos políticos, existen disputas históricas en el ámbito cultural, como el origen del pisco, un aguardiente de uva, que cada nación reconoce como suyo.[59] El segundo gobierno de Michelle Bachelet fue calificado de llevar una postura antiperuana en la controversia del triángulo terrestre para distraer a la opinión pública chilena del caso Caval en donde están siendo investigados familiares de Bachelet.[60]

También se ha afirmado que durante la Inmigración peruana en Chile ha habido una pequeña actitud peruanofóbica por parte de la población chilena.[61]

Colombia

Las relaciones entre Perú y Colombia han sido usualmente positivas a lo largo de la historia, sin embargo han pasado por una serie de conflictos limítrofes que han impactado en la consciencia de ambos países en su momento. Durante la dictadura peruana de Simón Bolívar se acusó que el ejército de la Gran Colombia (compuesto en gran parte de soldados del Departamento de Cundinamarca) durante la ocupación del Perú había tenido una actitud antiperuana con la población civil[62][63] y el apoyo del país al régimen bolivariano fue considerado por gran parte de la sociedad peruana como un intento de invasión colombiana al Perú; tras la caída de Bolívar, las relaciones entre ambos países fueron muy tensas, desencadenando en la Guerra grancolombo-peruana.

"La perfidia del gobierno del Perú ha pasado todos los limites y hollados todos los derechos de sus vecinos de Bolivia y de Colombia. Después de mil ultrajes, sufridos con una paciencia heroica, nos hemos visto al fin obligados a repeler la injusticia por la fuerza”Declaración de Guerra de la Gran Colombia al Perú el 3 de julio de 1828, Simón Bolívar

Durante la Guerra hispano-sudamericana, en Colombia se suscitaron 2 tendencias frente al conflicto hispano-peruano, una antiperuana de corte aislacionista liderada por el Senado de Colombia, y otra properuana de corte hispanoamericanista por el ejecutivo de Colombia, Tomás Cipriano de Mosquera. Los aislacionistas sostenían que Colombia no debía acceder a realizar coaliciones continentales mientras no lograra su pacificación como país y estabilidad interior en su organización política. Por su parte, los hispanoamericanistas abogaban por la unidad continental y por el establecimiento de confederaciones y grandes alianzas que garantizaran la seguridad de los países sudamericanos. En el momento del conficto hispano-peruano, la tendencia aislacionista fue la que imperaba en aquel entonces entre la mayor parte de los miembros del Senado colombiano, quienes a su vez se mostraban como detractores y opositores de las directrices políticas del general Tomás Cipriano de Mosquera, quien, al ocupar la presidencia del país por 4° vez en 1866, suscribió con el Perú (a espaldas del Congreso), un tratado secreto, donde el gobierno de Colombia, a cambio de servicios de prestar su nombre en todo tipo de contratos y negocios para adquirir material militar a favor de la Cuádruple Alianza (sobretodo Perú y Chile), este país podría adherirse a la alianza de las cuatro repúblicas del Pacífico y convencer a Venezuela de hacer lo mismo, además de recibir del Perú los recursos necesarios para reparar las infraestructuras militares en las costas colombianas; bajo el punto de vista de sus rivales, el tratado transgredía la neutralidad que oficialmente había manifestado Colombia desde el comienzo del conflicto hispano-sudamericano, y a la par, involucraba a este país en aquella contienda con resultados potencialmente adversos y peligrosamente funestos. Este hecho sirvió como detonante de un conflicto civil colombiano entre los poderes Legislativo y Ejecutivo colombianos, que estalló con todo su furor el 23 de mayo de 1867 al acusarse que los participantes habían usurpado las atribuciones del Congreso, por dicho acto realizado, el general Mosquera fue considerado como un pretendido dictador que había vulnerado las instituciones colombianas, y que para colmo de males había comprometido la honra y la seguridad nacionales irresponsablemente ante los intereses peruanos, lo que concluyó unos meses después con exilio. Al desconocerse el convenio de 1866, el nuevo gobierno colombiano quiso devolver el vapor comprado al Perú, pero el ministro Freire expresó resistencia en recibirlo en una bahía colombiana. Hasta finales de esa década, el Perú rechazó toda intervención de España en aquella cuestión y no consintió la invalidación del tratado secreto de 1866, aspectos que llevaron a que las relaciones entre ambos países se enfriaran y fueran un tanto tensas por un par de años. Solamente para 1870 (un año después de que España firmará un tratado de paz con el Perú) fue posible lograr un arreglo relativo..[64]

Tiempo después, se suscitarían otros enfrentamientos peruano-colombianos debido a la definición de fronteras en el Amazonas, como el Conflicto de La Pedrera, por el cual las relaciones binacionales se vieron perturbadas: civiles colombianos apedrearon la casa del embajador peruano en Bogotá y su prensa, con tintes antiperuanos, atacó la actitud de su gobierno; la separación de Panamá, episodio muy sensible, todavía estaba en la mente colectiva, y muchos pensaban si Caquetá sería otro Panamá.[65] El pueblo de Bogotá, a pesar de no estar al corriente de estos humillantes trámites de Cancillería, indignado por el incalificable asalto de La Pedrera y porque fue voz general que la bandera colombiana, tomada por el insigne «héroe del Caquetá» Comandante Oscar Benavides, había sido paseada por las calles de Iquitos, salió de su apatía habitual e hizo, el 4 de Octubre de 1911, una manifestación hostil y antiperuana ante la Legación del Perú.[66]

Tras el Incidente de Leticia, la reacción de los medios (como los diarios colombianos El País y El Tiempo) y la opinión pública colombiana, si bien en un inicio se vio como un asunto interno del país y se le echó la culpa del incidente a comunistas o apristas ajenos al gobierno peruano, pronto expresaron un fuerte antiperuanismo en cuanto el gobierno de Luis Sánchez Cerro demostró apoyo al incidente, demostrándose rabia y coraje ante lo que consideraban una agresión peruana. Las muestras de solidaridad no se hicieron esperar, dando la impresión de una reacción de unión ante la violación del territorio de Colombia por parte de vándalos peruanos, por la cual se dieron una serie de marchas patrióticas en las ciudades más importantes de Colombia (donde los sectores más chauvinistas tenían tintes antiperuanos),[67] posteriormente la escalada del conflicto llegaría a desencadenar la Guerra colombo-peruana, de la cual se llegó a mostrar por parte de los medios ultranacionalistas tendencias antiperuanas, mostrando a los peruanos como enemigos de los colombianos desde los primeros momentos de vida independiente. De esta manera se configuró una imagen en la que el Perú era y seguía siendo arbitrario y agresor a Colombia a lo largo de la historia, a pesar de que se ve con cierta benevolencia al pueblo peruano que se le considera durante gran parte del conflicto como una víctima más del régimen de Sánchez Cerro (quien sería caricaturizado como un gobierno déspota y tiránico).[68] Durante los periodos de mayor agitación por sucesos bélicos, esta postura cambiaría; además, los diarios expresaban algunos aspectos de la naturaleza del pueblo peruano en donde, si bien no son culpables del inicio del conflicto, si tienen en su historia una serie características que hacen de este pueblo una gente de la que no es posible fiarse.[67] Frente a los loretanos a quienes también se les acusa de culpables del conflicto con Colombia se dirá, en El País, que la región de Loreto y sus habitantes son "un islote de violencia perdido en medio de un continente pacifista", o El Tiempo, que verá a esta provincia peruana como revoltosa y peligrosa, y explicará que Loreto fue "…El doble juego de los intereses de Loreto guerrillero y de Lima pacifista se desarrollará ahora ante la cancillería…", lo anterior muestra que la culpabilidad del incidente de Leticia recae en buena parte sobre la población de esta ciudad y sobre la provincia que esta ciudad le da nombre, Loreto, a esta población se les denominaría de muchas formas antiperuanas, desde "levantiscos" hasta "bárbaros y salvajes".[67] Por otro lado, también se puede notar una actitud discriminatoria a los peruanos en los medios de publicidad, habiendo propaganda de "jabones marca Mármol para jabonar peruanos", anuncio que promociona las cualidades de un jabón que sirve para lavar a los peruanos de la frontera, claramente sustentando ese discurso de mostrar al Perú como símbolo de suciedad que debe ser limpiada. En la medida que Perú representaba el mal que se había combatido durante años ... [68]

Posteriormente ambos países estuvieron al borde de una nueva guerra[69] durante el Caso Haya de la Torre durante el cual hubo una controversia entre los gobiernos de Perú y Colombia por el asilo político al lider del APRA Víctor Raúl Haya de la Torre durante el cual hubo mucha tensión entre ambos países donde hubo posibilidad de otro conflicto bélico Un reporte, que data del 28 de febrero de 1949, menciona que Mariano Ospina, presidente de Colombia, sostuvo una reunión secreta con el Ministro de Guerra y miembros de las Fuerzas Armadas colombianas en la que se estableció el plan para invadir Güepí, Perú, desde Leticia, Colombia, si el Gobierno peruano de Manuel Odría llegara a violar la inmunidad diplomática de la embajada colombiana en Lima en un intento de apoderarse de Haya de la Torre (además de considerarse una alianza con Ecuador en tal eventualidad).[69] Posteriormente las tensiones se atenuaron con un fallo de la Corte Internacional de La Haya y finalmente Haya de la Torre obtuvo el permiso de salir del Perú en 1954 por presión internacional, diluyéndose las tensiones en la Embajada de Colombia en Perú.

Ecuador

En Ecuador se relaciona principalmente con el irredentismo debido a la guerra grancolombo-peruana y el conflicto limítrofe entre ambos países.[70][71] Según el ex embajador Eduardo Ponce Vivanco, el violento anti-peruanismo cultivado en Ecuador es equiparable al antichilenismo que subsiste minoritariamente en Perú.[72] El gobierno ecuatoriano llegó a calificar al Perú de ser el «Caín de América» por sus disputas limítrofes, en los primeros años luego de la firma del Protocolo de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942, tratado que fijó las fronteras; en las calles ecuatorianas se leían frases como «imperialismo peruano». Los gobiernos de José María Velasco Ibarra, León Febres-Cordero Ribadeneyra y Jaime Roldós Aguilera tuvieron una postura abiertamente antiperuana.[73]

La firma del Protocolo de Río de Janeiro en enero de 1942 fue procesada en la conciencia de las masas -urbanas strictu sensu-, no solo como un hecho histórico de cercenamiento territorial, sino como una mutilación síquica y física asumida también en términos individuales. Ya lo diría el penoso dicho que por décadas se ha repetido en las aulas escolares: "Amarillo, azul y rojo: la bandera del patojo". Ser ecuatoriano implicaría a partir del 41 ser impedido y perdedor, lo cual ahondará más en el conflicto de identidad del mestizo ecuatoriano: si antes era incompleto, imperfecto o chulla porque huía de sus raíces, ahora era incompleto o patojo porque se enfrentaba a la realidad.Quintero y Silva (2002a:456)

Ademas, se ha acusado de un bien documentado y marcado antiperuanismo a los historiadores ecuatorianos al tratar de minimizar el papel del partido peruanista en Guayaquil, encabezado por Gregorio Escobedo, durante la Independencia de Ecuador.[74] Entre ellos figuraría Pio Jaramillo Alvarado, Óscar Efrén Reyes (quien criticaría a los peruanofilos de Saraguro, Cuenca, Loja y Guayaquil, provincias con poblaciones que buscaban anexarse al Perú a principios del siglo XXI, como estorbos a la unificación nacional del Ecuador en la Gran Colombia de Bolivar) y Pedro Fermín Cevallos. Ademas de cierta tendencia de la prensa ecuatoriana en menospreciar la muerte del caudillo peruano José de La Mar frente a la del venezolano Simon Bolívar.[75]

Los conflictos territoriales de Ecuador con Perú se remontan a los primeros días de independencia, ya que la construcción de las fronteras de los estados a través del respeto al principio de Uti Possidetis Jure, es decir, las fronteras impuestas por la administración colonial a sus respectivas entidades jurídico-administrativas (virreinatos), tenía el problema de la ambigüedad para esta zona para el año 1810 y la existencia de una real cedula del año 1802 trasladando estos territorios de Quito para El Perú; ante ello, acordaron someter la cuestión al arbitraje del Rey de España (incluso se considero propuestas tripartitas con Colombia).

Durante la Guerra peruano-ecuatoriana de 1858-1860, se acuso a la figura de Gabriel García Moreno de promover, en su concepción del patriotismo ecuatoriano, el antiperuanismo, el fanatismo católico y el rencor a la soldadesca.[76] El desarrollo de un cierto antiperuanismo ecuatoriano, algo claramente conocido en Chile y en el propio Perú, impulsó a Chile, a través del diplomático Joaquín Godoy, a intentar abrir un “segundo frente” a Perú en la Guerra del Pacífico. Las profundas divisiones político-sociales así como aquellas entre Guayaquil y Quito, impidieron que se concrete tal alianza (debido a las tendencias pro-peruanas en la sociedad de Guayaquil), no obstante, ayudó a cristalizar la idea de un eje antiperuano de Chile-Ecuador.[77]

En los albores del siglo XX la situación era explosiva. En junio de 1903 ya había ocurrido un conflicto armado entre tropas ecuatorianas y peruanas en Angoteros, en la región del río Napo. A inicios de 1904 interesaba al Ecuador hacer un frente común contra Perú. Según el historiador peruano Jorge Basadre, el plenipotenciario ecuatoriano en Río de Janeiro habría propuesto que el brasileño barón de Río Branco aceptase la cesión de parte del territorio que su país disputaba al Perú para que Brasil obtuviese una salida al Pacífico, se consideraba principalmente la cesión de Tumbes. Naturalmente, tal expansión territorial solamente podía ser obtenida por una guerra que, en verdad, no estaba en los planes del Barón. El punto crucial para él era apenas garantizar la posesión de Acre sin hacer nuevas concesiones al Perú[78]

Tras el laudo arbitral del Rey de España, que por entonces era el borbón Alfonso XIII, El Rey de España, ante la perspectiva de una guerra entre el Perú y el Ecuador, que habría provocado el fallo, se inhibió de la Tensión peruano-ecuatoriana de 1910. Las violentas manifestaciones antiperuanas en el Ecuador y antiecuatorianas en el Perú, la movilización de fuerzas en ambos países, todo hacía esperar que estallara el conflicto armado en 1910, de no ser por la intervención de la mediación de Estados Unidos, Brasil y Argentina.[66] Las hostilidades entre ambos no cejan, lo cual lleva a Ecuador en 1910 a establecer una alianza defensiva con Colombia dándole por pago 180.000 km2 de zona amazónica. Gesto que Colombia a ojos de Ecuador traicionaría al ceder en 1922 al Perú, el enemigo común, la mitad de los territorios cedidos por éste. A mitad del siglo XX el grado de hostilidad habría aumentado hasta el grado de un primer enfrentamiento armado en 1941, propiciado por una toma de territorios peruanos amazónicos a manos del ejército ecuatoriano, particularmente zona cauchera. La forma de llevar esta acción por parte de Ecuador, en inferioridad numérica y de parque de armas, resolvió rápidamente el conflicto a favor de Perú con graves consecuencias en términos de construcción de identidad nacional.

Las clases dirigentes y “propietarias” de Ecuador trabajaron en generar una conciencia en las masas sobre el acto de agresión por el cual éste recaía por igual en el gobierno que en el pueblo; lo que sería en palabras de Cairo: “adoctrinamiento territorialista de las poblaciones”, en base a fronteras que no respondía a la realidad jurídica. Esta conciencia negativa se incluyó en los libros de texto de educación básica, llegando al punto de ubicar sus raíces en el choque entre Huáscar y Atahualpa, justificación por la que el antiperuanismo adquiría una racionalidad histórica.[79] En concordancia con lo anterior, el significado hegemónico de la construcción nacional en el Ecuador ha estado permanentemente relacionado por la obsesión de la integridad territorial derivada de las guerras con el Perú. El antiperuanismo, expresión de la existencia del otro, ha sido vuelto un elemento componente esencial de la identidad nacional ecuatoriana, generándose interpretaciones sesgadas sobre los tiempos de la expansión del Imperio Inca, considerado en la actualidad, al igual que la España imperial, como invasores que agredieron la esencia del ser ecuatoriano, por medio de las interferencias del vecino del sur, en el desarrollo histórico de la construcción de la nación. Las fuerzas militares, presionadas por el conflicto con el Perú, han desarrollado su propia doctrina de defensa y seguridad nacional. Las nociones de soberanía, integridad y unidad nacional han sido un núcleo duro en el imaginario militar que influiría ideológicamente a la élite blanca y mestiza del estado-nacion moderno ecuatoriano. Tras la Guerra del Cenepa y la firma de una paz definitiva, se ha reclamado que el Estado Ecuatoriano tiene un deber de cambiar la enseñanza de la historia de su país, eliminando de los textos escolares los multiples elementos de antiperuanismo que por décadas se han impartido a las futuras generaciones del país, poniendo fin a las falsedades que distorsionaron la conciencia nacional ecuatoriana, para poder mejorar las Relaciones Ecuador-Perú.[80]

"En un país carente de conciencia nacional desde su misma fundación en 1830, y rasgado por el intenso regionalismo y la rivalidad entre las ciudades de Quito –ciudad capital–, y Guayaquil –núcleo económico de la nación–, el antiperuanismo pasó a convertirse en el único polo de atracción capaz de unir a todos los ecuatorianos. Aunque en el Perú nunca llegó quizá a enraizar un sentimiento generalizado de antiecuatorianismo –a excepción hecha de Iquitos y las regiones nororientales colindantes con el Ecuador, paradójicamente los mismos territorios sobre los que el Ecuador insistía en reclamar como suyos".[81]

España

.jpg.webp)

Las relaciones entre España y Perú han sido neutrales la mayor parte del tiempo, habiendo períodos entre relaciones amistosas y de conflictos desde el comienzo de la Independencia del Perú.

Algunos antecedentes de antiperuanismo en España quieren demostrarlo grupos nacionalistas peruanos de corte indigenista que suelen acusar a la época bajo administración del Imperio español como un momento de opresión y discriminación, con mayor énfasis a la población indígena, tras la Conquista del Perú (denunciando un sinfín de crímenes de guerra y saqueos al Imperio incaico), así como de promover una política de explotación económica y genocidio cultural durante el Virreinato del Perú dentro de un proceso de destrucción de la cultura peruana, y el inicio de la explotación de las riquezas y de la mano de obra indígena, en función de los intereses de la Corona española y la Iglesia católica en Perú (acusadas de promover una actitud supremacista al imponer su cultura por medio de una forzada castellanización y evangelización que aplastó a la resistencia indígena al considerarla inferior por pagana), en reacción, el nacionalismo español y el catolicismo tradicionalista suelen acusar todo esto como un conjunto de difamaciones y/o exageraciones producto de una Leyenda negra contra la Monarquía Hispánica y la Iglesia católica en Perú por parte de la hispanofobia y anticatolicismo de varios enemigos que han tenido (como el Reino Unido, Francia, EE. UU. o los próceres liberales de la Guerra de la Independencia, además de ideólogos protestantes alemanes u holandeses e indigenistas marxistas o fascistas, como el movimiento etnocacerista).

Durante la Guerra de Independencia del Perú, hay actitudes divididas entre considerarla una Revolución peruana (producto del antiperuanismo de España) o una guerra civil entre realistas y patriotas, y que incluso fuese provocada por agentes externos internacionales (particularmente las Provincias Unidas del Río de la Plata representada por San Martín y la Gran Colombia representada por Simon Bolívar) por un predominio de la opinión pública a una posición contrarrevolucionaria en el marco de las revoluciones atlánticas, todo ello dentro del marco del debate entre independencia concedida, concebida o conseguida.[82] Expresiones a favor de un antiperuanismo por parte del gobierno colonial suelen querer evidenciarlo patriotas del Perú en varias estrofas del Himno Nacional del Perú que denuncian un mal gobierno de parte de España y la Rebelión de Tacna y de Huáranuco.

Más adelante, ya con un gobierno independiente, el Reino de España no llegaría a reconocer al Perú como estado hasta el cumplimiento de la deuda de Independencia en la Capitulación de Ayacucho, debido a la "forma imperiosa" con que las potencias trataban a las nuevas repúblicas americanas y a la inexistencia de relaciones diplomáticas entre Perú y España (quien quería recuperar parte de su influencia en América y obligar el pago de la deuda externa al gobierno peruano por las recaudaciones de la Era del Guano), se terminó generando un conflicto entre ambos países.

Terminó en una declaratoria de guerra que terminaría involucrando a otros países sudamericanos tras el Congreso americano de 1864 (siendo Bolivia, Ecuador y especialmente Chile), desembocando en la Guerra hispano-sudamericana, que duró entre 1865 y 1866 y por la cual la prensa española actuó con una conducta nacionalista con tintes antichilenos y antiperuanos, así como expresiones de mal agradecimiento de esos países ante la Madre España que los había civilizado en el pasado, mostrada en Viñetas como la aparecida en la revista satírica española Gil Blas que muestra la petición de Chile y Perú de solidaridad a los Estados Unidos ante el conflicto con España, a lo que Estados Unidos responde: «¡Ingratos! Si no fuera por ellos todavía andaríais con tapa-rabo.», o la Caricatura aparecida en el El Museo Universal que se burla de chilenos y peruanos, a quienes muestra asustados y descalzos durante el combate de Abtao.

Finalizada la guerra, se firmó el Tratado paz y amistad de París el 14 de agosto de 1879 por el que establecieron relaciones diplomáticas.

Más allá de esto, aún se suele acusar de discriminación peruana por parte de los españoles durante la Inmigración peruana en España[83] dentro de un marco de cierto racismo en España (aunque habiendo posturas de considerarlo más bien como clasismo[84]) , protagonizado usualmente por grupos ultranacionalistas[85] y neofascistas,[86] además de xenofobia contra poblaciones latinoamericanas[87][88] debido a verlos como sociedades de malas costumbres ante el pueblo español más civilizado, o de superioridad por la Conquista de Ameríca en sectores españolistas, además de algunas expresiones de nacionalismo blanco contra el mestizaje en Latinoamérica.

México

Los mexicanos usualmente han tenido la costumbre de burlarse de la mayoría de las situaciones posibles sin importar la seriedad de las mismas,[89] además, durante la historia de América Latina, México y Perú han sido aproximadamente comparables, pues habían sido los grandes centros de las civilizaciones indígenas precolombinas y del dominio imperial español, tenían las minas de plata más ricas, élite colonial y las poblaciones indígenas más grandes de toda Hispanoamérica; ante ello, el nacionalismo mexicano ha llegado a generar una rivalidad cultural contra Perú, considerada rivalidad amistosa entre países hermanos,[90] sin embargo, dentro de grupos chauvinistas mexicanos, suelen exaltar al Imperio azteca y la Civilización Maya en contraposición al Imperio Inca; al Virreinato de Nueva España en contraposición al Virreinato del Perú; o su gastronomía mexicana en contraposición con la gastronomía peruana,[91] entre otras manifestaciones culturales menores, como la forma en decirle palta o aguacate a la persea america,[92] en una línea histórica ultranacionalista en la que siempre fueron los mejores de América Latina (o incluso llegando a haber personas que ven a México como algo aparte de Latinoamérica).[93]

El caso más conflictivo políticamente entre ambos países sucedió en 1932, el periódico El Comercio publicó una carta del político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre donde habla de querer establecer diferentes estilos de gobierno en América Latina. La carta fue dirigida a un colega y expone el plan en detalle a otro compañero, quien envió una carta (pero nunca llegó) a través de valija diplomática mexicana a Lima. Esta carta causó tal indignación en Perú que el gobierno acusó de antiperuanismo al gobierno mexicano por "inmiscuirse" en sus asuntos internos y rompió las relaciones diplomáticas con México. Las relaciones diplomáticas se restablecieron en 1933 con la llegada de un nuevo gobierno en Perú.[94] A pesar de la gradual mejoría en las relaciones entre los dos países, en algunos sectores de la sociedad peruana permanecieron vigentes los ataques al gobierno de Lázaro Cárdenas por las simpatías al aprismo del gobierno posrevolucionario debido a coincidencias anti-imperialistas.

Por otro lado se ha acusado que hubo una actitud antiperuana por parte de los mexicanos al recibir turistas peruanos en los aeropuertos[95][96] e incluso tendencias peruanofobicas de la población durante la Inmigración peruana en México.

Se ha llegado a recibir quejas por parte de medios peruanos debido a burlas mexicanas con corte antiperuano que decían que «Perú es un chiste y no tiene Internet».[97]

Pánama

Mientras Panamá era parte de la Gran Colombia, se organizo el Congreso Anfictiónico de Panamá, por el que sectores de varios países hispanoamericanos desconfiaban del proyecto bolivariano de la Patria grande y temían que esto significara el inicio de una "hegemonía" de la Gran Colombia en América del Sur antes que una verdadera unificación hispana en mutua concordia. Entre esas opiniones contra el proyecto bolivariano, se acuso a la federación de repúblicas de ser un afán neonapoleónico. Las acusaciones se reafirmaron ante la fallida experiencia de la “Constitución vitalicia” bolivariana, puesta en vigencia en el Perú en 1826, por el que se acuso de antiperuanismo a los bolivarianos de Panamá y al propio Simon Bolívar de buscar una política imperialista bajo medios republicanos.[98]

Durante la Guerra del Pacífico, los diplomáticos peruanos y chilenos hicieron una extensa campaña de marketing en múltiples países de la región (como Panamá) para legitimar su causa ante la opinión publica internacional. Ante ello, surgieron diarios en Panama, como “El Canal” (properuano) que, desde su nacimiento, se enfrento a otro diario, “La Actualidad” (antiperuano), de propiedad de los hermanos chilenos Castro. El conflicto peruano-chileno comprendía escenarios no solo bélicos, sino también escenarios ideológicos y de propaganda. Y la libertad de prensa existente en el istmo permitió ese duelo intelectual, donde surgieron algunas tendencias prochilenas y antiperuanas, y viceversa, en algunos circulos de lectura de la sociedad panameña.[99]

Paraguay