Lenca

Los lencas son un grupo étnico mesoamericano, hablan las llamadas lenguas lencas y ocupan parte del territorio de Honduras y de El Salvador desde tiempos precolombinos. Su filiación con otros idiomas está en disputa entre los lingüistas.

| Lencas | ||

|---|---|---|

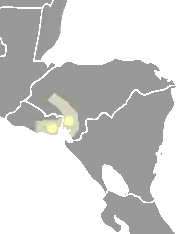

Mapa de la expansión lenca en Centroamérica. | ||

| Descendencia | 453.672 | |

| Idioma | Español/Lengua lenca | |

| Religión |

Catolicismo (mayoritario), Politeísmo (minoritario), Tradicional Lenca | |

| Etnias relacionadas | Lenguas lencas | |

| Asentamientos importantes | ||

| Honduras y El Salvador | ||

Según Lyle Campbell, la lengua lenca está aún sin clasificar. Según el lingüista costarricense Adolfo Constenla Umaña, es un idioma con raíces del chibchano, pero con mucha influencia del náhuatl y de lenguas mayas como el yucateco y el chol.

Historia Lenca

Desde la época precolombina los lencas ocuparon diversas áreas de lo que hoy en día se conoce como Honduras y El Salvador. El sitio arqueológico de los Naranjos se cree que fue una de los primeros asentamientos fundados por los ancestros de esta cultura, conocidos como proto-lencas, también el sitio salvadoreño de Quelepa (que fue habitado desde el período preclásico hasta inicios del posclásico temprano) es considerado como un sitio que fue habitado y gobernado por los Lencas.

Otro centro importante de los Lencas es el asentamiento de Yarumela en el centro de Honduras en el valle de Comayagua, la cual fue una ciudad activa en el periodo preclásico tardío y clásico temprano; arqueólogos llegan a creer que se trató de un centro de comercio muy importante para esta cultura. Otros asentamiento de es Tenampua, también ubicado en el centro de lo que hoy es la república de Honduras. El nombre "Lenca" fue establecido por el explorador estadounidense Ephraim George Squier en 1853, tras escuchar que los nativos en el Guajiquiro llamaban así a su lengua autóctona.[1]

Para principios del siglo XVI cada dialecto tenía su propia confederación, dividido cada uno en varios señoríos constituidos a la vez por varios pueblos.[2] Cada pueblo era gobernado por un señor principal que era asistido por cuatro tenientes que lo ayudaban en las tareas del gobierno y era sucedido por su primogénito.[3] La guerra era común entre los diferentes señoríos y también con poblaciones hablantes de otro idioma (como los pipiles, mayas, etc.), y su objetivo era ampliar el territorio o capturar esclavos; en ciertos períodos del año hacían treguas los diferentes señoríos lencas (estas treguas son recordadas por los lencas con la ceremonia del Guancasco).[2] Los lencas plebeyos se dedicaban principalmente a la siembra de milpas y la Alfarería y vivían en chozas.[4]

Conquista española

Durante la conquista, sus pueblos fueron evangelizados. Algunas comunidades más conservadoras resistieron a convertirse al catolicismo, en cambio otras se convirtieron de manera más pacífica. En tiempos de la conquista española solamente tres lencas son nombrados en los documentos de esa época: Mota, Entepica y Lempira. Mota lideró a los caciques lencas que defendieron de los españoles el entorno del asentamiento de Gracias a Dios, en el actual departamento de Lempira;[5][6] Entepica fue cacique de Piraera y señor de Cerquín.

Lempira organizó una guerra de resistencia que duró cerca de doce años y que terminó con su muerte en 1537.[2] Al llegar los españoles, su población junto a la de los pipiles y pocomamos era de 116 000 a 300 000 almas.[7] Otras estimaciones hablan de que los lencas eran por sí mismos 300 000 (años 1520) y unos 25 000 en 1550.[8] La rebelión de Lempira de 1537-1538 logró armar a más de 30 000 guerreros, lo que indica una gran población, pero algunos mencionan que la población en 1537 era de apenas 15 000 almas y que bajó a 8000 dos años después debido a las enfermedades traídas desde el continente europeo.[9]

Debate Sobre El origen Lenca

El origen de los lencas siempre ha estado bajo un aura de misterio para los antropólogos, tanto nacionales como extranjeros. En un inicio se creyó por mucho tiempo gracias a las explicaciones del profesor Rodolfo Barón Castro, que los lencas son descendientes de grupos mayas que no siguieron el éxodo que dio fin a sus dominios territoriales. Otros estudios más recientes apuntan a que son descendientes de grupos olmecas que migraron desde el centro de México, quienes dieron a nacer la cultura proto-lenca, la cual luego se consolidó en la cultura lenca que hoy todos conocemos. Otro gran indicio que indica que es el origen más probable de esta etnia es la antigüedad de los asentamientos de Yarumela y Los Naranjos, pertenecientes a los ancestros de estas personas. Aun así son meras especulaciones aún no confirmadas.

Independencia

Luego de la independencia de España en 1821 y de la formación de la República de Honduras, se legalizó mediante la constitución la formación de un nuevo país, del que no formaban parte como ciudadanos los grupos indígenas y los grupos étnicos.

Siglo XXI

A pesar de la adopción del catolicismo, el castellano, y la pérdida de su lengua autóctona, los lencas aún preservan varios rasgos de su cultura original en la actualidad. En 1993 la líder indígena y activista lenca Berta Cáceres co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). En 2015 ganó el Premio Medioambiental Goldman y en marzo de 2016 fue cruelmente asesinada, siendo homenajeada tanto en su país como en el extranjero gracias a su constante y larga lucha ecologista y por los derechos de los pueblos autóctonos de Honduras.

Religión nativa Lenca

La religión nativa de los lencas era una religión politeísta que veía la realidad desde un punto de vista animista, muy similar a la de otros grupos mesoamericanos, principalmente creía en el nahualismo y los dioses estaban organizados jerárquicamente.[10]

Acorde la Mitología Lenca, la pareja de dioses principales eran Itanipuca (el gran padre) e Ilanguipuca (la gran madre); otro dios importante lenca era Icelaca (dios lenca del tiempo).[11] El shamanismo era reducido y los shamanes eran por lo general mujeres.[4] La leyenda lenca más conocida es la leyenda de Comizahual.[2]

Idioma y cultura lenca

Hoy es considerada una lengua extinta, pero el pueblo lenca de Honduras cuenta con más de 100 000 personas, y en El Salvador con más de 37 000 personas. La alfarería lenca de Honduras se vende en los Estados Unidos y Europa para decoración doméstica. En ambos países están tratando de mantener su cultura. A inicios del siglo XX la población de este pueblo era de unas 20 000 personas.[12] En Honduras en 1950 eran 58 000 (más 27 000 mestizados) y en 1988, 20 000, según las diversas fuentes.[13] En 1993 en ese país había 90 000.[14] El idioma pasó de ser la principal lengua de este pueblo a ser reemplazada totalmente por el español y desaparecer en el plazo de apenas una a cinco generaciones, dependiendo de la región.[15] Los padres y abuelos se negaron a transmitirlo por ser menospreciado por el resto de la sociedad (en las escuelas los niños eran castigados hasta años recientes por usar dicha lengua).[16]

Algunas palabras lencas y su significado:

- Gotera: Cerro alto.

- Guatajiagua: Lugar con cultivos de tabaco.

- Lenca: Lugar de muchas aguas.

- Perquín: Camino de brasas o camino de carbones encendidos.

- Potón: Río de los alacranes.

- Consulta el portal dedicado diversidad lingüística de Honduras, con consultas a los diccionarios de Hondureñismos y de las Lenguas de Honduras DLH de la Academia Hondureña de la Lengua, AHL.

En 1896 el famoso etnólogo francés, Alphonse Pinart, realizó una visita a la comunidad lenca de Guajiquiro, teniendo como fruto la publicación en 1897 del libro Pequeño vocabulario de la lengua lenca: (dialecto de Guajiquiro).[17]

Ritos

El pueblo lenca vive y se desarrolla en armonía y respeto a la naturaleza, su tarea es cuidar y proteger sus tierras ancestrales, algunos de sus ritos son los siguientes:

La compostura: son ritos ancestrales a la madre tierra, al maíz y al agua en la que se agradece a Aku por lo que se ha obtenido en y obtendrá en su tierra.[18][19]

El Guancasco: es un sincretismo surgido luego de la colonia donde las tradiciones lencas se une con la religión católica.

Galería

Vasija encontrada en Yaruemla.

Vasija encontrada en Yaruemla. Vasijas del período Clasico.

Vasijas del período Clasico. representación de un cacique Lenca.

representación de un cacique Lenca._(20400434566).jpg.webp) Fotografía de 1948 de una celebración.

Fotografía de 1948 de una celebración. Una vendedora Lenca en el Departamento de Intibucá.

Una vendedora Lenca en el Departamento de Intibucá. Telas multicolor, parte de la vestimenta tradicional de los Lencas.

Telas multicolor, parte de la vestimenta tradicional de los Lencas.

Lencas notables

Véase también

- Anexo:Casos de corrupción política en Honduras

- Anexo:Ríos de Honduras

- Anexo:Lagos y lagunas de Honduras

- Anne Chapman

- Benito (señor de Silca)

- Berta Cáceres

- Censura en Honduras

- Cicumba

- Clientelismo político

- Chortís

- Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras

- Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales

- Conquista de Honduras

- Copán Galel

- Corte Penal Internacional

- Crimen de lesa humanidad

- Crímenes de las fuerzas de seguridad en Honduras

- Cultura de Honduras

- Cultura del miedo

- Derechos de los indígenas

- Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas

- Democidio

- Ecología de Honduras

- Entepica

- Flora y fauna de Honduras

- Grupos étnicos de Honduras

- Guerra sucia

- Hidrografía de Honduras

- Honduras prehispánica

- Idioma chortí

- Lempira (cacique lenca)

- Lenguas de Honduras

- Orica (Francisco Morazán)

- Pech

- Puerta giratoria (política)

- Pueblos Indígenas de Honduras

- Sicariato en Honduras

- Sumu

- Terrorismo de Estado

- Tolupanes

- Violencia política

Referencias

- La Prensa Gráfica La penumbra de una cultura, consultado el 30 de julio de 2009

- Google Books Los hijos del Copal y la Candela, consultado el 30 de julio de 2009

- Memoria Chilena Crónica de Antonio de Herrera: Tomo 2(década cuarta, libro octavo, capítulo quinto), consultado el 30 de julio de 2009

- La Prensa Gráfica Mercado de piezas arqueológicas, Consultado el 30 de julio de 2009

- Mercier, Simon; Gelliot, Eric. Informe del proyecto arqueológico Lempira 2011 (Honduras). Consultado el 27 de febrero de 2021.

- Chapman, Anne (1992). Los hijos del copal y la candela: ritos agrarios y tradición oral de los lencas de Honduras. UNAM. p. 68. ISBN 978-968-6029-22-2. Consultado el 27 de febrero de 2021.

- Robert Armstrong & Janet Shenk (1982). El Salvador: The Face of Revolution. Boston: South End Press, pp. 3. ISBN 0-89608-137-0.

- James Stuart Olson (1991). The Indians of Central and South America: An Ethnohistorical Dictionary. Westport: Greenwood Publishing Group, pp. 209-210. ISBN 0-313-26387-6.

- Cindy Kilgore & Alan Moore (2008). Adventure Guide to Copan & Western Honduras. Oxford: Hunter Publishing, Inc. ISBN 978-1-58843-922-2.

- «El universo religioso de los lencas» Archivado el 22 de marzo de 2009 en Wayback Machine., artículo publicado en el sitio web Ecuménico. Consultado el 30 de julio de 2009.

- «Conoce a tu municipio» Archivado el 1 de marzo de 2009 en Wayback Machine., artículo publicado en el sitio web Fisdl (del Gobierno de El Salvador). Consultado el 30 de julio de 2009.

- Walter Lehmann, Königliche Museen zu Berlin (1920). Zentral-Amerika. Tomo I. Berlín: D. Reimer, pp. 648.

- Marvin Barahona & Ramón D. Rivas (1998). Rompiendo el espejo. Visiones de los pueblos indígenas y negros en Honduras. Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, pp. 57. ISBN 978-99926-15-13-3.

- Ramón D. Rivas (1993). Pueblos indígenas y Garífuna de Honduras: (una caracterización). Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, pp. 47. ISBN 99926-15-53-2.

- Wolfgang Küper (1997). Pueblos indígenas y educación. Números 37-38. Quito: Ediciones Abya Yala, pp. 32. ISBN 9978-04-282-2.

- Atanasio Herranz (2000). Estado, sociedad y lenguaje: La política lingüística en Honduras. Tegucigalpa: Editorial Guaymuras, pp. 199-201. ISBN 99926-15-46-X.

- https://iiif.lib.harvard.edu/manifests/view/drs:6534769$1i

- http://www.proceso.hn/component/k2/item/53286-El-Guancasco,-la-Compostura-y-los-colores-matizan-la-fe-ind%C3%ADgena-lenca.html

- https://www.youtube.com/watch?v=7wl-AAAlF6k

Bibliografía

- Greenberg, J. (1987). Language In The Americas. Stanford: Stanford University Press.

- Campbell, L. (1976). "The last Lenca". International Journal of American Linguistics, 42(1): 73-78.

- Campbell, L., et al. (1978). "Honduran Lenca". International Journal of American Linguistics, 44(4): 330-332.

- Constenla Umaña, A. (1981). Comparative Chibchan Phonology. (Ph.D. dissertation, Department of Linguistics, University of Pennsylvania, Philadelphia).

- Constenla Umaña, A. (1991). Las lenguas del Área Intermedia: Introducción a su estudio areal. Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José.

- Constenla Umaña, A. (1995). Sobre el estudio diacrónico de las lenguas chibchenses y su contribución al conocimiento del pasado de sus hablantes. Boletín del Museo del Oro, 38-39: 13-56.

- Roberto Arias, A.(2017). Sobre las lenguas Lencas y en International Journal of American Linguistics.