Aleixo Garcia

Alejo García (en portugués, Aleixo Garcia; Alentejo[1]-San Pedro del Ycuamandiyú, fines de 1525),[2] fue un navegante de origen portugués que participó en varias expediciones en América del Sur.[3] Fue el primer europeo en entrar en contacto con el Incanato, de ahí que un historiador diga «Pizarro tuvo un predecesor en García».[4]

| Aleixo Garcia | ||

|---|---|---|

| Información personal | ||

| Nacimiento |

Siglo XV Reino de Portugal | |

| Fallecimiento |

1525 San Pedro de Ycuamandiyú (Paraguay) | |

| Nacionalidad | Portuguesa | |

| Lengua materna | Portugués | |

| Información profesional | ||

| Ocupación | Explorador | |

Orígenes

Se sabe que era natural del Alentejo,[1] pero se desconoce la fecha de nacimiento de García, solo se sabe su origen portugués y su voluntaria participación como marino al servicio de Castilla.[3]

Formó parte de la expedición española bajo el mando del capitán Juan Díaz de Solís al Río de la Plata, donde descubrieron la isla Martín García.[6] La expedición fracasó al morir el capitán y algunos tripulantes en manos de antropófagos, posiblemente de origen guaraní, en las costas del actual Uruguay.

En marzo o abril de 1516 una de las tres carabelas naufragó cuando regresaban a España en un sitio después llamado Porto dos Patos, en la de Santa Catalina[7] o Yurú-Minri.[8] Hubo 18 sobrevivientes, incluido García, pero siete de estos hombres fueron capturados cuando fueron por la costa hacia el norte por la expedición de Cristóvão Jacques a finales de 1516 y, más tarde, cambiados por la corona por un grupo de doce presos portugueses capturados en el Caribe (entre ellos, Estevão Frois, irónicamente uno de los capitanes a quien posiblemente se atribuye el viaje que habría precedido al de Solís al Río de la Plata).[9] Debe entenderse que en esa época castellanos y lusitanos competían por el control de las costas y conseguir los mejores tratados comerciales.[7]

Cronología

Antes de la conquista del Perú, las tribus guaraníes intentaron tres veces migrar al interior del Incanato. Acorde a Inca Garcilaso de la Vega, la primera sucedió en el último año de gobierno de Inca Yupanqui, probablemente refiriéndose al Sapa Inca Pachacútec, en algún punto entre 1471 y 1476.[10] Para Alcide d'Orbigny sucedió en torno a 1430. Posteriormente, su sucesor, Túpac Yupanqui, pasaría varios años luchando contra los invasores.[11] Acorde a Inca Garcilaso de la Vega Túpac los combatió sin éxito por dos años y Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamaygua dice que cuando envió a un general colla a combatirlos en la selva, este último se quejó por lo que consideraba un destierro.[12][13] La segunda habría ocurrido entre 1513 y 1518, según el testimonio de guaraní a Álvar Núñez Cabeza de Vaca. La tercera entre 1519 y 1523, basándose en un chané llevado prisionero por los guaraníes a Itati y que hablo con Domingo Martínez de Irala.[10] Independiente de las fechas exactas, la segunda y la tercera se habrían producido durante los últimos años del reinado de Huayna Cápac, poco antes de la llegada de los españoles.[14]

Según el historiador francés Thierry Saignes, Huayna Cápac empezó a colonizar los llanos de Grigotá hacia 1500.[15] El ataque contra Samayta se habría producido en 1526, al igual que una incursión contra la frontera del Guapay.[16] El Inca habría estado en Ecuador al ocurrir varias invasiones entre 1520 y 1525. Sin embargo, sólo el cronista Rui Díaz de Guzmán dice que García participó de estas.[17][18] El historiador peruano José Antonio del Busto dice que García invadió Charcas en 1520 y en respuesta Yasca fue enviado en 1522.[19] Sin embargo, esto choca con las fechas tradicionales que fijan entre 1521 y 1526 su famosa expedición desde el sur del actual Brasil hasta lo que hoy es Bolivia.[20] Siendo recién en 1525 que llegó a territorio incaico.[21] Al parecer entre 1525 y 1530 los incaicos lograron restaurar el orden en su frontera.[22]

Guaraníes e incas

Al contrario de lo sucedido al norte del Cuzco, donde los incas jamás se expandieron más allá de las selvas montañosas, en la región Apolo a Ixiamas, la llanura del Guapay o Grigotá y la planicie entre el Guapay y el Pilcomayo colonizaron territorio selvático.[23] Esto los hizo entrar en contacto con los guaraníes, que empezaron a incursionar en sus dominios para hacerse de metal que después comerciaban con otras tribus (una red que llegaba hasta el Atlántico).[24] Posiblemente, los guaraníes empezaron a migrar hacia esas zonas en los siglos XIII y XV.[25] Para defenderse los cuzqueños hicieron levantar una red de cuarenta o cincuenta fortines por Cochabamba sus propios «limes».[26]

Durante una visita a Charcas, Huayna Cápac estuvo en Pocona (departamento de Cochabamba) para reparar la fortaleza construida por su padre.[27] Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela en su Historia de la villa imperial de Potosí afirma que los chiriguanos (así llamaban los incas a los guaraníes a quienes consideraban invasores, con ese mote despectivo que significa "excremento frío" en quechua) llegaron hasta Cantumarca, en los faldeos del Cerro Rico de Potosí arrasando todo a su paso. Huayna Cápac en persona se presentó con un gran ejército en Tarapaya, desde ahí envió a uno de sus hijos con 4.000 soldados a Cantumarca pero los invasores les estaban esperando con 3.000 guerreros y fueron derrotados.[28] Doscientos incas murieron y el resto huyó con el Inca, que salió con el resto de las tropas a enfrentarlos. Dio muerte a 6.000 guaraníes e hizo huir al resto a las montañas de los charcas. El monarca entró en Cantumarca victorioso, siendo recibido con aclamaciones y festejos por el pueblo.[29] En la Relación verdadera del asiento de Santa Cruz de la Sierra, una compilación de Marcos Jiménez de la Espada, el Inca se decidió a conquistar los llanos de Grigotá (donde actualmente está Santa Cruz de la Sierra) y construyó la fortaleza de Samaipata.[30] Dicha edificación estuvo a cargo de un «"pariente"» del Inca llamado Guacane (quien dejó como rehén en Cuzco a su hermano Condori) si se cree a la Relación Cierta del sacerdote Diego Felipe de Alcaya.[15] Los incas habrían levantado más fortificaciones en Pocona, Montepuco (cerca de Pojo), Cuscotoro, Incahuasi, Orocontá, Esquila, Escapana, Taraya, Cóndor Huasi y a orillas del Parapetí.[31] Además de establecer una mina de plata en Saipurú que debía ser trabajada por los 5.000 mitimaes (colonos) instalados en la zona a cargo de Guacane. También se empezó a cobrar tributos en granos de maíz para abastecer a la mita que debían realizar los locales.[12][32]

Había pasado algunos años de la visita del monarca a Pocona,[27] cuando los chiriguanos lanzaron tres cuerpos contra la comarca: 5.000 fueron a Grigotá, 1.000 quedaron en Itatín y 1.000 marcharon contra el «Mango Inca». De estos últimos, pocos volvieron. La campaña parecía una reacción contra la construcción de fuertes fronterizos y porque aparentemente el Inca habría conquistado a los moxos (a un alto costo para sus ejércitos y debiendo instalar colonos).[30] Las fuentes indican que venían de Itatín.[10] Huayna Cápac estaba luchando contra los cayambis de Pichincha cuando supo de los primeros choques y descansaba en Quito cuando le trajeron la noticia de que todos sus soldados en el fuerte de Cuscotuyo habían sido masacrados.[27] También caería Samaita debido al relajamiento de las guarniciones andinas; Guacane y Condori son capturados y los invasores derrotan y matan a Lucurmayo, noble cuzqueño enviado a detenerlos. Grigota, jefe local aliado de Cuzco, capturó por sorpresa a 200 atacantes mientras celebraban su victoria. Los envía a la capital, donde el monarca los ejecuta exponiéndolos a los elementos, de ahí el nombre chiriguano, «muerto por el frío».[12][33] El general Apo Yasca (o Yazca) fue enviado con 20.000 soldados del Chinchaysuyo[34] y a su paso por el Collao reclutó más hombres para guarnecer las fortalezas de la frontera chaqueña. Miguel Cabello Balboa señala que el soberano, en realidad, planeaba la conquista de los chiriguanos y moxos.[35] En Cuzco habría recibido los refuerzos de Apo Ilaquita y Auqui Túpac Amaro, ya que el caos en que estaba sumergida Charcas amenazaba con extenderse al Collao.[36] El general hizo algunos prisioneros que envió a su señor y reconstruyó algunas fortalezas, otros afirman que fue derrotado, lo cierto es que el resultado de los combates en incierto.[22] Los guaraníes terminaron por establecer la tribu pauserna en lo que hoy es el departamento de Santa Cruz.[10] La famosa riqueza había animado a los guaraníes a iniciar estas expediciones de saqueo que acabaron mal. Los sobrevivientes transmitieron esos rumores a los europeos.[37]

Al sur del Guapay, los jefes locales habían establecido defensas para defenderse de los indios chaqueños desde mucho antes de la conquista incaica.[38] Cuando el Inca llegó, tenía huestes de arqueros moxos y antis para derrotar a los locales atrincherados en Oroncota. Después de esto muchos jefes adoptaron las costumbres del conquistador y vieron en el nuevo poder un respaldo contra las invasiones. Para asegurar el territorio, el Sapa Inca trajo colonos del Collao y Condesuyo.[39]

En los territorios fronterizos entre el río Pilcomayo y Tucumán los cuzqueños construyeron otra red de fortalezas para detener las incursiones guaraníes que provenían del Pilcomayo y el Bermejo.[40] En el último tercio del siglo XVI los colonos instalados por Cuzco serían desplazados por los chiriguanos y la fundación de Tarija (1574).[41]

Expedición a Charcas

García ya había aprendido guaraní tras convivir tantos años con los indígenas[42] y así empezó a escuchar las historias maravillosas sobre «el Rey Blanco y la Sierra de la Plata».[43] Rumores de la prosperidad del Incanato se habían expandido a los guaraníes rioplatenses: un templo dedicado al sol más grande que ninguna otra edificación en la tierra, una fortaleza inexpugnable como capital, palacios ricamente adornados y una riqueza en oro y plata en las entrañas de la tierra incomparable (probablemente ahí también estuvo el origen de la leyenda de la Ciudad de los Césares). Estos también se habían extendido a la cuenca del Orinoco, la costa brasileña, el Amazonas, el Chaco, el Río de la Plata y América Central.[44]

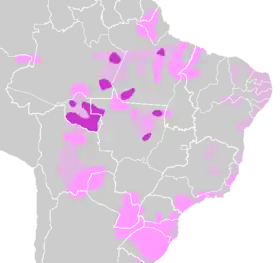

Se sabe que siguieron la costa al sur y en 1521 llegaron al Río de Solís o el Mar Dulce, el Río de la Plata. Ese año lo dedicaron a remontarlo hasta Carcarañá. En ese entonces eran un mulato,[45] García y cuatro europeos explorando el Paraná y el Paraguay.[7] Finalmente, llegó hasta donde después se levantaría Asunción del Paraguay, más de una década antes que Núñez Cabeza de Vaca.[46] Por eso se lo considera el descubridor del Paraguay.[1][8] Acompañado por más de 2.000 guaraníes,[47] en 1525[21] dejó el Paraguay desde San Fernando o Paray,[48] cruzó por el Chaco y penetró el territorio incaico hasta las cercanías de Tomina,[49][19] posiblemente subiendo el cauce del río Pilcomayo.[50] Asaltaron los fortines fronterizos de los incaicos. Saquearon Mizque, Presto, Tarabuco y las aldeas chichas,[51] pero no lograron tomar los principales (Samaipata e Incallacta).[50] Masacraron a todos los que encontraron y cuando las tropas del Sapa Inca vinieron en gran número a enfrentarlos inician la retirada,[48] Otros dicen que fueron capaces de derrotar a 10 000 soldados incaicos mandados por Yasca antes de retirarse, lo que indicaría que no eran una banda sino un verdadero ejército.[50] Debido a esta expedición también se considera a García el descubridor de Charcas.[44] A la vuelta, fueron atacados en Tarabuco por los charcas pero logran replegarse.[17]

Muerte

García murió a finales de ese año,[2] cuando volvía cargado con el botín y prisioneros chiquitanos y chanés[52] fue atacado por los guaycurúes chaqueños, usualmente identificados como payaguaes, aunque el investigador Dick Edgar Ibarra Grasso sostiene que él y sus compañeros pudieron acabar matándose entre ellos por el tesoro.[53] Supuestamente estos eventos habrían ocurrido en el territorio del cacique Guacani o Guacane.[45] Algunos sirvientes guaraníes consiguieron volver a Patos con muestras de metales preciosos; esto animaría nuevas expediciones de exploración y conquista.[44] Muchos guaraníes se quedaron en la cordillera combatiendo a las huestes incaicas.[49] Al parecer fueron derrotados dos o tres años después.[17][22]

Consecuencias

La ruta que abrió Alejo García, por el curso del río Pilcomayo, fue muy utilizada después ya que muchos guaraníes se sintieron animados a migrar.[52] Por ella pasaron Martim Afonso de Sousa (quien fundó la ciudad de San Vicente), Álvar Núñez Cabeza de Vaca (en 1541) y Ulrico Schmidl (en 1553). Por esos mismos caminos pasaron los jesuitas que fundaron las reducciones donde cristianizaban a los guaraníes.

Los españoles realizaron nuevas expediciones a través del Chaco hacia el Alto Perú en las décadas siguientes: Martínez de Irala con 250 españoles y 2.500 guaraníes en 1543, y Ñuflo de Chávez con 150 españoles y 1.500 guaraníes en 1556-1558[49] y con 2.000 o 3.000 indios en 1564.[52] Como resultado de estas migraciones, los recién llegados sometieron a los pacíficos chanés, pueblo de lengua arahuaca muy superior en número.[54]

La creencia en la Yvy mará'ey, «Tierra sin Males»,[55] animó a grandes migraciones de las tribus tupíes y guaraníes costeras[n 1] que huían de los portugueses hacia el interior en el período 1530-1612.[56] Presionados, los tupinambás de 84 aldeas de Pernambuco[57] iniciaron su épica marcha hacia 1530 según los análisis del antropólogo suizo Alfred Métraux.[58] Sus villas quedaron vacías, pues se llevaron a todos los hombres, mujeres, niños y ancianos junto a las posesiones que podían llevar. Su recorrido fue lento porque debieron enfrentar a tribus hostiles y detenerse a cultivar y cosechar.[59] Navegaron por el San Francisco al interior hasta la llanura del Mato Grosso septentrional, después siguieron los manantiales de los ríos que van al sur y con rumbo a los ríos Paraná y de la Plata. Arribaron al nacimiento del Madeira, donde encontraron colonos españoles, conviviendo con ellos un tiempo hasta que empezaron a tener problemas.[60] Finalmente, siguieron el curso de esas aguas hasta su delta,[61] estableciéndose definitivamente en la isla Tupinambarana después de expulsar o subyugar a los anteriores habitantes gracias a sus hábiles guerreros y arqueros. El viaje les había tomado 50 a 60 años y se prolongó por 5.600 km. Ahí los encontró el explorador Pedro Teixeira en 1612.[58] Acorde al Nuevo Descubrimiento del gran río del Amazonas del jesuita Cristóbal de Acuña[n 2] fueron 60.000 tupinambás los que comenzaron la marcha,[62] pero una vez establecidos en la isla, incapaces de conseguir sustento para tantos, se dispersaron por la selva en grupos menores.[63]

En 1540 10 000 tupinambás salieron de Pernambuco hacia ese «"paraíso terrestre"», llegaron sólo 300 a Perú en 1549.[n 3] En 1553 Duarte da Costa dio permiso a los colonos lusitanos para esclavizar a los locales y quedarse con sus tierras.[64] Otro fuerte motivo fueron las epidemias de viruela.[65] En consecuencia, 132.000 tupiniquimes de la costa bahiana emigraron al oeste, forzando a sus parientes, los tupinambás, a buscar protección en la selva.[64]

Los migrantes siguieron chocando con los pueblos andinos, en este caso, los incas de Vilcabamba fueron vencidos en una gran batalla por 8.000 guaraníes en 1553 o 1554, producto de la victoria los indios selváticos se establecieron en los faldeos orientales de los Andes.[66]

Referencias

- Mineur, 2016: 3

- Buarque, 1987: 110

- Bueno, 2006: 143

- Nordenskiold, 1917: 119

- Chávez, 1986: 112

- Pérez, 1998: 250

- Jara, 1999: 39

- Bueno, 2006: 116, 119, 122

- Métraux, 1948: 465

- Nordenskiold, 1917: 106

- Renard-Casevitz, 1988: 109

- Saignes, 2007: 45

- Nordenskiold, 1917: 118-119

- Renard-Casevitz, 1988: 107

- Renard-Casevitz, 1988: 109, 111; Saignes, 2007: 44, 49

- Renard-Casevitz, 1988: 111

- Saignes, 2007: 49

- Bustos, 2000: 32

- Chávez, 1986: 113; Métraux, 1948: 465

- Hernández, 1995: 137

- Saignes, 2007: 50

- Saignes, 2007: 52-53

- Renard-Casevitz, 1988: 110; Saignes, 2007: 47-48

- Saignes, 2007: 54

- Renard-Casevitz, 1988: 107, 111

- Nordenskiold, 1917: 108

- Fuertes, 2010: 11; Martínez Arzanz y Vela, 1975: 81

- Fuertes, 2010: 11

- Parejas, 1995: 40

- Renard-Casevitz, 1988: 108; Saignes, 2007: 42

- Saignes, 2007: 43-44

- Saignes, 2007: 44

- Martianegui, 1980: 121; Nordenskiold, 1917: 109

- Nordenskiold, 1917: 109

- Martianegui, 1980: 121

- Lucena, 1982: 405

- Renard-Casevitz, 1988: 110; Saignes, 2007: 46

- Renard-Casevitz, 1988: 110; Saignes, 2007: 47

- Saignes, 2007: 51-52

- Saignes, 2007: 51

- Navarra, 2006: 78; Nordenskiold, 1917: 103

- Lucena, 1982: 401

- Lucena, 1982: 405

- Gandía, 1935: 24

- Jara, 1999: 41

- Hernández, 1995: 137, nota 8; Nordenskiold, 1917: 105; Renard-Casevitz, 1988: 111; Saignes, 2007: 49

- Nordenskiold, 1917: 105

- Diez, 2011: 419

- González, 1977: 34

- Bustos, 2000: 32; Métraux, 1948: 465-466; Nordenskiold, 1917: 105

- Métraux, 1948: 466

- García, 1994: 39, 88

- Métraux, 1948: 467

- Suess, 2004: 260

- Parés, 1995: 171

- Balée, 1984: 256; Uggé, 1993: 17

- Uggé, 1993: 18

- Uggé, 1993: 17

- Uggé, 1993: 17-18

- Almeida, 1988: 34; Dimenstein, 1997: 94; Hemming, 2007: 352

- Almeida, 1988: 34; Balée, 1984: 256; Dimenstein, 1997: 94; Fernandes, 1970: 92; Hemming, 2007: 352; Uggé, 1993: 18

- Balée, 1984: 256; Hemming, 2007: 352

- Dimenstein, 1997: 94

- Balée, 1984: 256

- Parés, 1995: 155

Notas

- Uggé, 1993: 18. Estas migraciones empezaron antes de la llegada de los europeos, los tupí Sateré-Mawé migraron de la zona baja del Amazonas hasta el curso medio.

- Uggé, 1993: 19. El jesuita describe la destrucción que habían producido en Maranhão y Pará los bandeirantes. Dice que habrían matado a más de dos millones de indígenas y que el caos producido pronto afectaría los territorios españoles.

- Krickeberg, 1946: 195. Incluso varios siglos después el fenómeno continuó, tres tribus guaraníes del Paraná superior se desplazaron lentamente a la costa atlántica entre 1820 y 1912.

Bibliografía

- Almeida, Geraldo Gustavo de (1988). Heróis indígenas do Brasil: memórias sinceras de uma raça. Cátedra.

- Balée, William (1984). "The Ecology of Ancient Tupi Warfare". En Warfare, culture, and environment. Orlando: Academic Press, pp. 241-265. Editado por R. Brian Ferguson. ISBN 9780122537806.

- Buarque de Holanda, Sérgio (1987). Visión del paraíso: Motivos edénicos en el descubrimiento y colonización del Brasil. Caracas: Fundación Biblioteca Ayacucho. ISBN 9789802760343.

- Bueno, Eduardo (2006). Náufragos, traficantes e degredados: as primeiras expedições ao Brasil. Tomo II de Coleção Terra Brasilis. Editora Objetiva. ISBN 9788573022162.

- Busto Duthurburu, José Antonio del (2000). Una cronología aproximada del Tahuantinsuyo. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. ISBN 9789972423505.

- Chávez Suárez, José (1986). Historia de Moxos. Editorial Don Bosco.

- Diez Astete, Álvaro (2011). Compendio de etnias indígenas y ecoregiones: Amazonía, Oriente y Chaco. Plural editores. ISBN 9789995413835.

- Dimenstein, Gilberto (1997). Aprendiz do futuro: cidadania hoje e amanhã. Editora Ática.

- Fernandes, Florestan (1970). A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá. Pioneira.

- Fuertes López, José Antonio (2010). Creación de la villa imperial de Potosí: la capitulación de 1561. Potosí: Grupo Editorial Kipus. ISBN 9789995409197.

- Gandía, Enrique de (1935). Historia de Santa Cruz de la Sierra: una nueva república en Sud América. Buenos Aires: Talleres gráficos argentinos de L. J. Rosso.

- García Aldonate, Mario (1994). ...Y resultaron humanos: fin de las culturas nativas en territorio argentino. Compañía Literaria. ISBN 9788482130057.

- González, Antonio E. (1977). Tríptico del Chaco (la guerra, el hombre, la paz). Asunción: Ediciones Comuneros.

- Hernández, Isabel (1995). Los indios de Argentina. Quito: Abya-Yala. ISBN 9978-04-111-4.

- Jara Goiris, Fabio Aníbal (1999). Descubriendo la frontera: historia, sociedad y política en Pedro Juan Caballero. Industria Pontagrossente de Artes Gráficas.

- Krickeberg, Walter (1946). Etnología de América. México: Fondo de Cultura Económica. Traducción alemán-español por Pedro Hendrichs.

- Lucena Salmoral, Manuel (1982). El Descubrimiento y la fundación de los reinos ultramarinos: hasta fines del siglo XVI. Madrid: Ediciones Rialp. ISBN 9788432121197.

- Martinengui Suárez, Elías (1980). El imperio de los Incas: Causas de su destrucción. Big Print.

- Martínez Arzanz y Vela, Nicolás de (1975). Historia de la villa imperial de Potosí. La Paz: Biblioteca del Sesquicentenario de la República.

- Métraux, Alfred (1948). "Tribes of the eastern slopes of the Bolivian Andes". En Handbook of South American Indians: The Tropical Forest tribes. Tomo III. Washington DC: United States goverment printing office. Bureau of American Ethnology Bulletin N° 143 de Smithsonian Institution. Editador por Julian H. Steward, pp. 465-506.

- Mineur de Witte, Julio Enrique. Alejo García: Una de las proyecciones portuguesas con vocación trasatlántica 1524. Lisboa: Embajada del Paraguay en Portugal, octubre de 2016.

- Navarra Frepa, Efraín (2006). Libro negro de las decepciones: ensayo para biografía de un prócer y su mito guaraní de "Los Chiapas", Doña María de Angulo. Editorial Cáscara de los Pensamientos.

- Nordenskiold, Baron Erland. "The Guarani Invasion of the Inca Empire in the Sixteenth Century: An Historical Indian Migration". Geographical Review. Vol. 4, No. 2. Agosto 1917, pp. 103-121.

- Parejas Moreno, Alcides (1995). "Los asentamientos culturales en el Oriente boliviano". En Los bolivianos en el tiempo. La Paz: Instituto de Estudios Andinos y Amazónicos de la Universidad Andina Simón Bolívar, pp. 36-42. Coordinación de Alberto Crespo Rodas, José Crespo Fernández & María Luisa Kent Solares.

- Parés, Carmen Helena & González Almeida, Ramón (1995). Huellas KA-TU-GUA: Cronología de la resistencia KA-TU-GUA: S. XVI. Tomo II. Caracas: Editorial Consejo de Desarrollo Científico y humanístico de la Universidad Central de Venezuela. ISBN 978-9-80000-631-3.

- Pérez, Joseph (1998). La época de los descubrimientos y las conquistas (1400-1570). Espasa Calpe. ISBN 9788423989096.

- Renard-Casevitz, France-Marie; Thierry Saignes & Anne-Christine Taylor (1988). Al este de los Andes: relaciones entre las sociedades amazónicas y andinas entre los siglos XV y XVII. Quito: Editorial Abya Yala. Traducción francés-español por Juan Carrera Colin. Revisión por Gonzalo Flores y Olinda Celestino. ISBN 9789978042595.

- Saignes, Thierry (2007). Historia del pueblo chiriguano. Lima: Plural editores. Compilación, introducción y notas de Isabelle Combès. Prólogo de Xavier Albó. ISBN 9789995410674.

- Suess, Pablo (2004). "Encuentros y desencuentros en la búsqueda de la 'Tierra sin mal'". En busca de la tierra sin mal: mitos de origen y sueños de futuro de los pueblos indios. Tomo I. Quito: Editorial Abya Yala, pp. 253-264. Memoria del IV Encuentro-Taller Ecuménico Latinoamericano de Teología India, Ikua Sati, Asunción del Paraguay, 6-10 de mayo de 2002. ISBN 9789978223758.

- Uggé, Henrique (1993). Los pueblos indios en sus mitos: Satere'-maue'. Tomo III. Quito: Editorial Abya Yala. Edición de María Susana Cipolletti. ISBN 9789978990476.

Véase también

Enlaces externos

- Maura, Juan Francisco. Españoles y portugueses en Canadá en tiempos de Cristóbal Colón. Valencia: Universidad de Valencia, 2021.https://parnaseo.uv.es/Lemir/Textos/Juan_Maura_Lemir.pdf

- Peabiru, la ruta perdida (en portugués)