Ciencia en Ecuador

La ciencia ha tenido un papel importante en Ecuador tanto por la diversidad natural, que ha sido estudiada a lo largo de toda su historia en sus aspectos biológicos y medicinales, como por su ubicación geográfica. Esta última permitió que se desarrollen hechos científicos destacables como la Misión Geodésica Francesa que buscaba comprobar la forma de la tierra (de donde se deriva el nombre Ecuador), las expediciones científicas de Charles Darwin a las Islas Galápagos, y las exploraciones al Río Amazonas que partían desde la ciudad de Quito.

Siglo XVII

Pedro de Mercado, primer naturalista

La ciencia tal como se desarrolló en la monarquía española giraba en torno a la cosmografía, que empezó siendo el estudio de la naturaleza principalmente orientado a la generación de mapas, lo que implicaba geometría y trigonometría, ingeniería de navegación, cartografía, pero que también significaba la recolección y clasificación de datos sobre flora, fauna y antropología. Por esta razón siempre estuvo relacionado con el desarrollo del imperio, los cronistas y los nuevos descubrimientos. Dentro del territorio actual de la Real Audiencia de Quito, los cronistas fueron abundantes en sus anotaciones, sin embargo es necesario destacar el trabajo del Padre Pedro de Mercado en el siglo XVII, quien dentro de sus viajes a la Amazonía realizó anotaciones botánicas y zoológicas, lo que lo convertiría en la primera publicación científica hecho por una persona nacida en ese territorio (Riobamba 1620-1701). El trabajo fue titulado: "Algunos vegetales y animales que se crían en estas tierras".[1]

Cosmografía y las Misiones

Samuel Fritz fue un jesuita que formó parte de las exploraciones del Río Amazonas que se desarrollaron especialmente durante el siglo XVII, que salían de Quito hacia la provincia de Maynas, en las misiones que buscaban reducir los territorios de los indígenas que vivían allí y evangelizar. Fritz, dentro de las Misiones Jesuitas del río Marañón, llegó a Quito en 1685 y un año después se dirigiría a tierras de los indios Omaguas. Fundó 38 pueblos o también llamado reducciones entre ellas Nuestra Señora de las Nieves de Yurimaguas. La Audiencia de Quito le solicitó que realice un mapa de toda la región, lo cual lo cumplió a cabalidad, lo que se convirtió en una de las fuentes de referencia geográfica para navegar por el río Amazonas y sus afluentes. El padre Fritz murió en la misión de Jeberos en 1725.[2] Si bien su mapa fue publicado en 1707, por razones meramente de clasificación histórica, la naturaleza de su trabajo y su esfuerzo fue parte del proceso que se venía impulsando durante las Misiones del siglo anterior y corresponde al hecho cúspide de las mismas.

Medicina

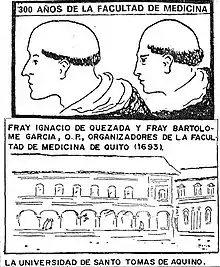

Al final del siglo, en 1693, los padres Ignacio de Quezada y Bartolomé García fundaron la facultad de medicina en Quito en la Universidad Santo Tomás. Los primeros médicos que se graduaron fueron, Diego de Herrera y Diego de Cevallos el 5 de julio de 1694 como licenciados y el 8 de agosto del mismo año, como doctores. Los dos ejercieron en Quito, en un momento que sobraban enfermos y faltaban médicos.[3]

En honor a Fray Ignacio de Quezada, se nombró la biblioteca más importante de libros antiguos de Ecuador en el Convento de Santo Domingo de Guzmán, en el centro histórico de Quito.

Siglo XVIII

Misión Geodésica

La cosmografía sería también desarrollada en Ecuador por Pedro Vicente Maldonado quien se encargaría de crear el primer mapa de la real audiencia de Quito. Sus conocimientos fueron bastos y conseguidos como autodidacta, con la ayuda y apoyo de su hermano José Antonio Maldonado[4]. Juntos, aunque especialmente Pedro, recibieron a los científicos que venían en una expedición científica para medir la distancia equivalente a un grado de latitud en el Ecuador terrestre, con el fin de comprobar la forma de la Tierra. La Real Audiencia de Quito fue elegida como destino debido a la presencia de la cordillera de los Andes que facilitaba la triangulación y medición terrestre. La visita de los científicos como La Condamine, Jorge Juan y Antonio de Ulloa, influyó mucho en la época, tanto en la difusión de conocimiento como en despertar nuevos intereses científicos. Maldonado continuó con su labor cartográfica y además lo complementó con observaciones botánicas. De esto obtenemos sus dos grandes contribuciones:

- Carta de la Provincia de Quito-Ecuador y sus adyacentes.

- Memoria Científica del Reino de Quito.

Pedro Vicente Maldonado

Pedro Vicente Maldonado%252C_seg%C3%BAn_Pedro_Vicente_Maldonado_-AHG.jpg.webp) Mapa de Pedro Vicente Maldonado

Mapa de Pedro Vicente Maldonado Grabado de la Carta de la Provincia de Quito

Grabado de la Carta de la Provincia de Quito

La ciencia y los jesuitas

El desarrollo de la escolástica a través de la renovación que empezó en el siglo XVIII, especialmente por parte de la Compañía de Jesús es digno de mención. Sus estudios fueron amplios y llegaron a acumular una biblioteca importante de 408 manuscritos que sirvió de apoyo en la misión geodésica. Además a través de la importación del primer microscopio de Cuff, fabricado a mediados del siglo XVIII en Londres. Este sería aprovechado por Juan Magnin quien en 1736 siendo profesor del Colegio de Panamá había conocido a La Condamine. Magnin en su obra “Millet en armonía con Descartes o Descartes Reformado” desarrolla a través de diputaciones contenido científico perteneciente a los ámbitos de anatomía, fisiología y óptica humanas, así como la microbiología. A esto se suma la obra de José María Linati quien en su tratado de física niega la generación espontánea de animales.[5] Por último una de las obras más importantes de este grupo corresponde a la Física de Juan Bautista Aguirre quien desarrolla un sistema completo aristotélico, renovándolo a partir de sus observaciones empíricas, como podemos ver en el siguiente extracto:[5]

“Tercera anotación. De óvulos pequeñísimos de insectos muy diminutos nacen gusanos en número casi infinito. De ahí que, con ayuda del microscopio, se descubren innumerables gérmenes de tamaño increíblemente pequeño, en el aire, el agua, el aceite, la sangre, la leche, etc. El ingeniosísimo Leuvoiseck atestigua haber visto en una gota de agua de lluvia gérmenes tan diminutos, que 90 000 de ellos no igualarían el tamaño de un grano de arena."

Juan Bautista Aguirre

Juan Bautista Aguirre Microscopio de John Cuff

Microscopio de John Cuff

Además de Aguirre, fue importante Juan Hospital quien desarrolló un sistema teológico que ya aceptaba el sistema solar copernicano, siendo esto un hito importante dentro del desarrollo de la escolástica de la Real Audiencia de Quito que disfrutó de una renovación en el siglo XVIII al introducir nuevos descubrimientos científicos dentro de sus disputaciones. Adicional a esto, es importante nombrar el trabajo del Padre Juan de Velasco, quien continuaría con la exploración de plantas en su publicación sobre botánica donde estudiaría a 61 especies. Por su parte José Pavón e Hipólito Ruiz, botánicos españoles quienes realizaros sus propias colecciones naturistas, especialmente de flora que contribuyó con los datos importantes para el "F. H-Fiora Huayaquilensis". Por último, Juan Tafalla quien había sido discípulo de los anteriores, realizó algunas colecciones, que remitió a Pavón ya a finales del siglo.[6]

Botánica y medicina

Es importante destacar la labor de Pedro Franco Dávila en la botánica. Sus esfuerzos se concentraron en Europa, donde viajó y desarrolló sus investigaciones, llegando a dirigir el Real Gabinete de Historia Natural de España. Su publicación más importante fue realizada en 1767 y publicada en París, llamado "Catalogue systématique et raisonné des curiosités de la nature et de l'art qui composent le Gabinet" publicado en tres tomos. Fue escrito en francés y publicado en ese país, teniendo como coautor a Jean-Baptiste Romé de l'Isle.

En el ámbito medicinal, es importante destacar la obra de Eugenio Espejo, a quien se le había encargado estudiar formas de erradicar las viruelas, algo que aquejaba constantemente a la ciudad de Quito en ese momento. Gracias a ello, Espejo terminó su publicación en 1785 con el título de Reflexiones acerca de un método para preservar a los pueblos de las viruelas." Aquí se esbozan formas de prevención y erradicación de esta enfermedad. [7]

Pedro Franco Dávila

Pedro Franco Dávila.jpg.webp) Eugenio Espejo

Eugenio Espejo

Siglo XIX

Geografía y la enciclopedia

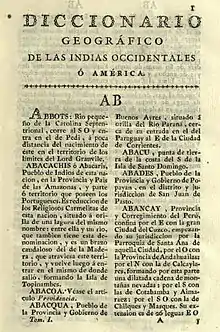

Antonio de Alcedo y Bejarano fue un militar y geográfo que se dedicó al estudio del continente americano que correspondía a los territorios de la monarquía española con el fin de levantar su Diccionario geográfico-histórico de las Indias Occidentales o América.[8] Inspirado inicialmente en los trabajos el padre Giovanni Coletti, su enciclopedia logró mucha importancia especial, paradójicamente, en la monarquía inglesa que la consideraba fuente de conocimiento de primera mano de los recursos existentes en los territorios pertenecientes aún a la monarquía española a inicios de ese siglo.

Botánica

Alexander von Humboldt y Aimé Bompland estuvieron en Ecuador de 1802 a 1803 donde desarrollaron sus colecciones botánicas. Bompland escribió: "Ensayo sobre la Geografía de las Plantas" (1805); "Cuadros de la Naturaleza" (1808); "Monografía de las Melostomáceas" (1806-1823).[6]

Por su parte Fray Vicente Solano también se dedicó a la ciencia, especialmente a la botánica, escribiendo "Plantas Andinas", "Plantas emenagogas", "Plantas Vulnerarías", "La guayusa" entre otros. Solano los divulgaba a través del periódico que él mismo había fundado. De esta forma difundía los últimos conocimientos científicos hechos por otras personas así como sus propios descubrimientos, haciendo sugerencias para continuar con los estudios como en el siguiente extracto:[9]

"Loja es un jardín botánico y no el lugar preferente en que se debe estudiar la zoología, sino Guayaquil. Allí puede el naturalista ecuatoriano hacer descubrimientos en la ictiología, en la entomología, en la herpetología y en la ornitología"

Además, es destacable la labor de dos políticos que fueron aficionados a la botánica. El primero José Mejía Lequerica quien había sido llamado "Cultivador asiduo de las Ciencias Naturales", y fue discípulo de José de Caldas quien había estado en Ecuador de 1801 a 1805; haciendo varias publicaciones entre las que se encuentra: "Sobre el estado de las Quinas en general y en particular sobre la de Loja". Por otro lado Luis Cordero quien fue Presidente del Ecuador, fue un notable aficionado a la Botánica y también realizó colecciones y monografías como "Cultivo de las Quinas", "Nociones de Agricultura" y "Estudios Botánicos".[6]

Fray Vicente Solano

Fray Vicente Solano.jpg.webp) José Mejía Lequerica

José Mejía Lequerica

Augusto Martínez, nacido en la provincia de Tungurahua se dedicó al estudio de la Geología y de Botánica, publicando "Una contribución al estudio de la flora de la Provincia de Tungurahua", incluida en la: "Monografía Científica de la Provincia de Tungurahua" publicada en Quito en 1893.[6]

Si bien todos los aportes anteriores son dignos de destacar, el mayor esfuerzo corresponde probablemente a Luis Sodiro, quien recolectó en todo el Ecuador, aunque especialmente en los alrededores de Quito, ejemplares de flora importantes, llegando a tener un herbario privado tiene 22.000 colecciones[10] que al momento se encuentra en la "Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit" en la ciudad de Quito. Además de esto fue el primer director del Jardín Botánico de Quito. Es por esta razón uno de los científicos ecuatorianos que acumula mayor número de éponimos: 297 en total. Entre ellas podemos encontrar por ejemplo:

- (Alstroemeriaceae) Bomarea sodiroana Kraenzl.

- (Annonaceae) Guatteria sodiroi Diels

- (Araceae) Philodendron sodiroi Hort.

El Origen de las Especies

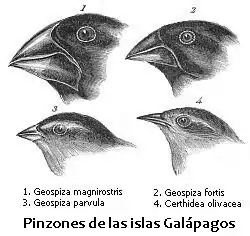

Tal vez el hecho científico más importante en la historia de Ecuador corresponde al desarrollo de la teoría de la evolución, inspirada en las observaciones de las islas Galápagos por Charles Darwin. Pocos años después del inicio del Estado ecuatoriano, Charles Darwin visitó las Islas Galápagos como parte de sus viajes a partir del cual desarrollaría su teoría de la evolución. La elección de las islas se debe a que son geológicamente jóvenes por lo que Darwin buscó un lugar donde poder observar mutaciones entre animales a partir de las cuales poder extrapolar estos cambios a la generación de especies. Aquí encontró variedades de pinzones que terminaron inspirando a la creación de la teoría.

El impacto que tuvo este descubrimiento fue grande, especialmente en Franz Theodor Wolf quien realizó varias exploraciones en las islas Galápagos 1875 orientadas al estudio de la geología y botánica principalmente. Publicó seis artículos al respecto y con su trabajó difundió las ideas de Charles Darwin en Ecuador a través de sus cátedras que impartía en la Escuela Politécnica. Al ser miembro de la Compañía de Jesús, su vocación religiosa y sus intereses científicos fueron explorados en sus reflexiones y enseñados en sus clases. Con las ideas de Wolf empezaría la influencia del darwinismo en la sociedad ecuatoriana, que pueden ser estudiadas tanto en las notas de clase de Geología de Miguel Alberto Egas, como por lo escrito en su autobiografía.[11]

Charles Darwin

Charles Darwin Franz Theodor Wolf, placa

Franz Theodor Wolf, placa

Siglo XX

Antropología y arqueología

Durante el inicio del siglo XX la antropología y la arqueología se desarrollaron mucho en Ecuador, de la mano de González Suárez y de su discípulo Jijón y Caamaño. En este siglo se desarrolló la Segunda Misión Geodésica Francesa, que tuvo como visitante destacado a Paul Rivet, etnólogo y que estuvo en Ecuador de 1901 a 1905 elaborando su teoría oceánica de la población del continente Americano. Jijón y Caamaño ayudó a Rivet en sus investigaciones antropológicas, de manera similar a como sucedió en la anterior misión en el siglo XVIII entre Maldonado y La Condamine.[12] De esta manera se da inicio al estudio arqueológico y antropológico de las sociedades pasadas que poblaron primeramente la región. Además, como resultado de las investigaciones de Jijón y Caamaño se llegó a la conclusión que la historia del Reino de Quito, escrita por el padre Juan de Velasco no tenía sustento en evidencia empírica.[13]

.jpg.webp) González Suárez

González Suárez Jacinto Jijón y Caamaño

Jacinto Jijón y Caamaño Paul Rivet

Paul Rivet

Los estudios antropológicos fueron continuando a lo largo del siglo, con la destacada participación de Frank Salomon quien desarrollaría su teoría de los Señoríos Étnicos, a través de estudios andinos de tipo etnohistórico que en ese momento eran escasos para el área ecuatoriana. La conclusión de su teoría, ahora muy difundida en ese país fue que los pueblos que vivían en los Andes ecuatorianos antes de la conquista del Imperio Inca eran distintos a los demás indígenas del sur (ahora actual Perú) debido a varias razones naturales: la geografía es distinta al tener una cordillera de los Andes con una configuración más ancha, mayor presencia de vegetación y recursos naturales, ausencia de un pueblo indígena que se imponga militarmente sobre el resto y convivencia a partir de comercio, alianzas familiares y peleas esporádicas[14]. De esta forma sería reemplazada la antigua teoría de la existencia del Reino de Quito por la de unos Señoríos Étnicos y Confederaciones. [15]

Botánica y medicina

El Padre Luis Mille continuó con las investigaciones de Luis Sodiro en el siglo XX y además fue profesor de botánica en los Colegios San Gabriel de Quito y San Felipe de Riobamba. Entre sus libros, los más importantes destacan: "Nociones de Geografía Botánica y Paleontología vegetal, aplicados a la flora ecuatoriana" publicado en Quito en el año de 1918. Además de esto es importante mencionar dos publicaciones adicionales "Nova Resencio Cryptogamarum Vascularium Ecuadoresium" y "Gramíneas ecuatorianas''. Su trabajo fue extenso y sus esfuerzos bastos por lo que en homenaje a su labor han sido nombradas algunas especies vegetales, como: "MiIIea ecuadorensis"; Bombax millei".[6]

Además del Padre Mille, el mayor continuador de los esfuerzos de Sodiro, con un énfasis ahora en el sur de Ecuador fue Reinaldo Espinosa Aguilar quien realizó estudios en Alemania, fue Catedrático de Botánica y Genética en la Universidad Central hasta el año 1939, fue traductor al español de documentos oficiales y científicos a difundirse por la Rundfunkgesellschaften (RRG) en la Segunda Guerra Mundial y en su regreso a Ecuador, cuando aceptó la cátedra en la Universidad de Loja, empezó a publicar sus estudios.

- Contribuciones al conocimiento de la Vegetación y de la Flora del Ecuador (traducción del alemán)

- Estudios botánicos en el sur del Ecuador I

- Estudios botánicos en el sur del Ecuador II

- Inventario de la Flora de Loja

Otra persona importante fue el Dr. Misael Acosta Solís, quien formaría parte de los botánicos de la Misión Americana de la Cinchona. Sus excursiones y catálogos florísticos debemos recalcar que fueron abundantes y tenían como objetivo catalogar por completo la Flora del Ecuador. A este nombre se deben sumar los esfuerzos de los siguientes científicos: El Dr. Plutarco Naranjo, con obras como el titulado "lndice de la Flora ecuatoriano". El Profesor Jorge R. Tinajero quien contribuyó con publicaciones, como: "Plantas Compuestas", "Herbario del P. Luis Sodiro", además de ser traductor. El Profesor Efraín Ríos, quien escribió en Guayaquil un libro de Botánica Utilitaria, titulado: "Tratado de Plantas Medicinales Sudamericanas".[6]

_Museo_Nacional_de_la_Medicina_(Dr._Eduardo_Estrella_Aguirre)_interior._pic.a1a.jpg.webp)

Por otro lado, es de suma importancia la labor del Dr. Eduardo Estrella, quien ha contribuido al conocimiento de la historia de la botánica, siendo la más importante Flora Huayaquilensis: La expedición botánica de Juan Tafalla 1799-1808 quien había realizado expediciones en América del sur para clasificar y documentar plantas, sin embargo su trabajo se perdió y fue recuperado finalmente por Estrella al encontrarlos en en los archivos del Real Jardín Botánico de Madrid. Además de esto, publicó investigaciones sobre botánica y medicina en Ecuador dentro de lo que destaca Medicina Aborigen, Estudios de Salud Mental, El Pan de América, José Mejía: Primer Botánico Ecuatoriano, De la Farmacia Galénica a la Moderna Tecnología Farmacéutica, Plantas Medicinales Amazónicas.

Además, Jaime Rivadeneira destacó como médico en el campo de la anatomía patológica y trabajó para erradicar la malaria en el norte de Ecuador, especialmente en los valles cercanos a Quito e Ibarra. Su campaña la realizó con el estudio de la distribución de larvas del mosquito en los valles para identificar las zonas donde crecían. Para erradicarla se eliminaron las zonas en las que se pudieran reproducir las larvas de Anopheles, los criaderos, y luego utilizando una mezcla de Queroseno y petróleo para evitar que las larvas pudieran adherirse a las superficies. Además se trabajó en el drenaje de aguas estancadas de la zona.

Electricidad y computación

Carlos Cordovez Borja, fue el creador de la primera estación de radio en la ciudad de Riobamba. Al ser ingeniero electrónico pudo construir un transmisor de 50 vatios de potencia, de onda corta. La primera emisión fue en 1925 operando en la onda de 45.31 metros, y en 6. 618 kilociclos. Además de esto fue Gerente de la General Electric de Guayaquil y también participó en la instalación de la luz eléctrica para la ciudad de Cuenca.

Una de las primeras máquinas, precursoras de la computación moderna fue construida por Octavio Cordero Palacios en 1902. Se trató de un ordenador mecánico llamado "Metaglota" que tenía como objetivo traducir idiomas. Su máquina fue exhibida en Quito en 1936. Esta fue su mayor invención aunque anteriormente ya había desarrollado una máquina que siguiendo un algoritmo calculaba la raíz cuadrada de un número dado. Sus intereses eran amplios y cubrían la ciencia, las matemáticas y el arte.

Por último, las primeras computadoras modernas empezaron a llegar al Ecuador en la década de los 70s y el internet en 1992 con EcuaNet, una iniciativa del Banco del Pacífico gracias al trabajo de Marcel Laniado de Wind quien había conocido de una red de comunicación que el gobierno de Estados Unidos llamaba Arpanet y servía para conectar computadoras del ejército, la armada y la aviación.[16]

Referencias

- Ecuatoriana, Casa de la Cultura (16 de junio de 2017). Boletín de Informaciones Científicas Nacionales No. 120. Quito, Ecuador : Casa de la Cultura Ecuatoriana. Consultado el 14 de septiembre de 2022.

- López, Aristóteles Álvarez (2009). En busca de la memoria perdida: Samuel Fritz y la fundación de Yurimaguas. Corte Superior de Justicia de Loreto. Consultado el 19 de septiembre de 2022.

- Estevez, Edmundo (2018). «La Escuela Médica de Quito». Facultad de ciencias médicas.

- Arellano, Carlos Ortiz (2004). Pedro Vicente Maldonado: forjador de la patria ecuatoriana, 1704-1748. Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión". ISBN 978-9978-62-362-6. Consultado el 19 de septiembre de 2022.

- Núñez Freile, Byron (2010-01). «El pensamiento microbiológico de los jesuitas de la Universidad de san Gregorio Magno en la real Audiencia de Quito». Acta Médica Peruana 27 (1): 65-73. ISSN 1728-5917. Consultado el 14 de septiembre de 2022.

- «BICN 300 años de la facultad de medicina». Boletín de Información Científicas Nacionales.

- Pérez Ramírez, Gustavo (2015-01). Historia de las ciencias y el pensamiento científico en el Ecuador. Consultado el 14 de septiembre de 2022.

- Alcedo, Antonio de (1786). Diccionario geográfico-historico de las Indias occidentales ó América: es a saber: de los reynos del Perú, Nueva España, Tierra Firme, Chile, y Nuevo Reyno de Granada. Con la descripcion [...] escrito por el coronel D. Antonio de Alcedo,... Tomo I [- tomo V]. En la imprenta de Benito Cano. Consultado el 19 de septiembre de 2022.

- Solano, Vicente (1892). Obras de Fray Vicente Solano de la Orden de Menores en la República del Ecuador. Estab. Tip. de "La Hormiga de Oro". Consultado el 19 de septiembre de 2022.

- Tinjero, Jorge (1949). El herbario de Padre Luis Sodiro S.J.. Universidad Central del Ecuador. Consultado el 19 de septiembre de 2022.

- Sevilla Pérez, Elisa (2014). Entre Darwin y Dios: Teodoro Wolf y las primeras clases universitarias sobre el origen de las especies dictadas en el Ecuador (1871). ISBN 978-84-9744-172-8. Consultado el 15 de septiembre de 2022.

- Brozzesi, Claude Lara (2021). Estudios sobre la Segunda Misión Geodésica Francesa en el Ecuador. editor no identificat. ISBN 978-9942-40-239-4. Consultado el 19 de septiembre de 2022.

- Caamaño, Jacinto Jijón y (1960). Jacinto Jijón y Caamaño. Editorial J. M. Cajica Jr. Consultado el 19 de septiembre de 2022.

- Salomon, Frank (1980). Los señores étnicos de Quito en la época de los Incas. Instituto Otavaleño de Antropología. Consultado el 19 de septiembre de 2022.

- Uribe, María Victoria (1 de mayo de 1987). «Reseña: Frank Salomón: los señores étnicos de Quito en la época de los incas». Boletín Museo del Oro (18): 91-92. ISSN 2462-9790. Consultado el 15 de septiembre de 2022.

- Telégrafo, El (8 de septiembre de 2017). «Ecuador accede a internet desde hace 25 años». El Telégrafo. Consultado el 15 de septiembre de 2022.