Incunable

El incunable (del latín incunabula, "en la cuna")[1] es un libro impreso durante el siglo XV[2] , en el inicio de la imprenta. Se atribuye dicho término a Hadrianus Junius, quien llamo a estos libros «prima artis [typographicae] incunabula» en 1588 en su obra póstuma Batavia.[3] Posiblemente fue Cornelis van Beughem quien popularizó el término gracias a su catálogo Incunabula typographiae (1688).[4][5]

En este período la industria tipográfica todavía no se había especializado: el impresor era dueño y manipulador de la prensa, fundidor de tipos, fabricante del papel, encuadernador, editor, librero, artesano, artista y erudito. Algunos de ellos dejaban una «marca de agua» o filigrana en el papel que fabricaban, de esa manera sabemos quien la editó; pero hay muchos que carecían de firma y fecha. Hoy en día, estudios científicos que analizan los tipos de fundición utilizados, han ayudado a catalogar la mayoría de las ediciones existentes. Estas ediciones son documentos históricos que, por primera vez, pusieron la cultura al alcance de todos.

El término «incunable» hace referencia a la época en que los libros se hallaban «en su cuna», es decir en la primera «infancia» de la técnica moderna de hacer libros a través de la imprenta. Así, son reconocidos como incunables los libros impresos entre 1453 (fecha de la invención de la imprenta moderna) y 1500, procedentes de unas 1200 imprentas, distribuidas entre 260 ciudades, con un lanzamiento aproximado de 35 000 obras distintas.

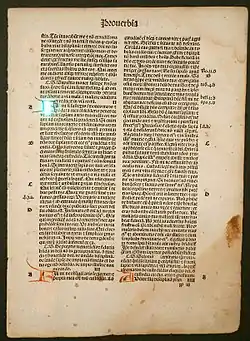

A Johannes Gutenberg, de Maguncia, se le atribuye la invención de los caracteres móviles fundidos. Los primeros incunables salieron de su imprenta, y entre ellos destaca la Biblia de Gutenberg (1453-55), en latín, de 42 líneas. Durante los primeros treinta años, la imprenta se expandió por Europa occidental y comenzó a dividirse en diferentes actividades especializadas. Al principio, los libros no tenían portada, usaban caracteres basados en la escritura gótica y las palabras tenían numerosas abreviaturas, imitando a los códices. Pero ya en el mismo siglo fueron adoptándose otros tipos de letras, especialmente la redonda o romana, la veneciana o itálica y la cursiva, mucho más legibles que las primeras y que al fin prevalecieron sobre estas (salvo en Alemania) desde comienzos del siglo siguiente. Hacia finales del siglo XVI, se introdujo el tipo elzeviriano (del neerlandés Elzevir) más delgado que los anteriores y después siguieron otros caracteres de fantasía, hasta llegar a la gran variedad que hoy conocemos.

Tipos de incunables

Antes de los tipos metálicos móviles, se usaban planchas de madera fija, que dieron lugar a los incunables xilográficos, entre los que destaca la Biblia Pauperum o Biblia de los pobres. Como se indica arriba, un incunable (del lat. incunabulum, cuna) es todo libro impreso de caracteres móviles, desde los orígenes del arte tipográfico hasta el año 1500 inclusive (31 de diciembre de 1500). El término latino aplicado a una categoría de libros, fue empleado primeramente por el bibliógrafo holandés Cornelis van Beughem (Cornelius a Beughem)[6] en el repertorio que tituló Incunabula typographiae (Ámsterdam, 1688).[7]

El primer libro español impreso que se conserva es el Sinodal de Aguilafuente, impreso por Juan Párix de Heidelberg (Johannes Parix) en 1472, que contiene actas de una reunión celebrada en Aguilafuente, Segovia. Incunables españoles de gran valor son la Biblia (impresa en valenciano en Valencia en 1478), Los doce trabajos de Hércules (originalmente escrita en valenciano, con el título Los dotze treballs de Hèrcules) de Enrique de Villena (Zamora, 1483), Tirante el Blanco (originalmente escrita en valenciano, con el título Tirant lo Blanch) de Joanot Martorell (Valencia, 1490), Gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija (Salamanca, 1492) y la primera edición de La Celestina de Fernando de Rojas, atribuido a Fadrique de Basilea en 1499, afamado impresor que trabajó en Burgos durante treinta años y que dejó tras de sí una importante estirpe de impresores en la ciudad.

Entre las ediciones más importantes de incunables, se encuentran las de Gutenberg, Nicolas Jensen, William Caxton y Aldo Manuzio.

Para conocer los incunables principalmente aquellos que no tienen fecha, hay que fijarse en otras particularidades que los distinguen:[8]

- la falta de título en hoja separada al principio de la obra, pues solo en 1479 fue que se empezó a imprimir el título de la obra en una hoja sola, en las Epístolas de Cicerón y de Plinio, impresas en Venecia por los hermanos Juan y Vindelin de Spira, edición que les valió un privilegio por cinco años concedido por el Senado de Venecia;

- la falta de letras iniciales, porque los impresores de esa época dejaban un hueco al principiar una obra o capítulo, que los iluminadores llenaban después, poniendo hermosas iniciales adornadas de arabescos de oro, plata y colores estos ornamentos eran generalmente finos y muy variados de color;

- las pocas divisiones que tenía el texto o contenido de la obra, pues la materia era corrida y compacta, sin títulos y sin separación de capítulo o párrafos;

- la falta de signos de puntuación, porque se usaba tan solo el dos puntos y el punto final, este último a veces cuadrado, otras veces redondo y otras veces en forma de estrella;

- la poca igualdad y grueso de los caracteres, defecto que se observa visiblemente en algunas ediciones;

- la omisión de colofón, pues en las primeras ediciones se hizo abstracción de ellos en lo absoluto, a fin de no divulgar el nuevo invento de la imprenta y poder vender los ejemplares de esas ediciones como manuscritos.

- la falta de paginación.

- generalmente los tipos son toscos, irregulares e imperfectos, con excepción de algunos impresores de renombre.

- al final de cada volumen, en el colofón, se colocan las notas tipográficas a semejanza de los manuscritos: Explicit liber qui dicitur…Aquí termina el libro que se llama…autor…impresor…año… mes…día…

- capítulos y párrafos unidos, sin sangría. Se utilizan signos llamados calderones para separar párrafos.

Colecciones de incunables

El catálogo más importante de incunables es posiblemente el Gesamtkatalog der Wiegendrucke,[9] iniciado en 1925.

Europa y los Estados Unidos

Las mayores colecciones del mundo, con el número aproximado de incunables que poseen, están custodiadas en:

América Latina

La siguiente es una lista de instituciones latinoamericanas que cuentan con colecciones de 'incunables universales', es decir, impresos realizados entre 1450 y 1500. No se incluye en la lista los post-incunables (1501-ca. 1530) o los llamados popularmente 'incunables latinoamericanos', es decir, los primeros impresos realizados en el continente americano, que siempre serían posteriores a 1501.

Diagramas

Distribución por idioma

Distribución por idioma Distribución por región

Distribución por región

Véase también

Referencias

- Prince, 1897, p. 35.

- «El siglo XV: Los incunables y el triunfo del papel». Todo Libro Antiguo.

- Hadrianus Iunius (1588). Batavia (en latín). Lugduni Batavorum: ex officina Plantiniana. p. 256.

- Biblioteca Nacional de la Dieta, Japón (ed.). «Column: History of Incunabula Studies». www.ndl.go.jp. Consultado el 11 de octubre de 2021.

- Cornelius a Beughem (1688). Incunabula typographiae, sive catalogus librorum scriptorumque proximis ab inventione typographiae annis usque ad annum Christi MD inclusive in quavis lingua editorum (en latín). Consultado el 11 de octubre de 2021.

- Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile (ed.). «Incunables». Consultado el 11 de octubre de 2021.

- Millares Carló, Agustín. (1986). Introducción a la historia del libro y de las bibliotecas. Fondo de Cultura Económica. ISBN 968-16-2209-X. OCLC 625679647. Consultado el 9 de mayo de 2020.

- Prince, 1897, p. 37—39.

- «Welcome to the Union Catalogue of Incunabula Database». Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Consultado el 3 de febrero de 2017.

- «Obras Raras y Curiosas - Incunables». Universidad Nacional Autónoma de México. Archivado desde el original el 21 de mayo de 2014.

- «Las joyas bibliográficas de la Biblioteca Nacional: los incunables». Biblioteca Nacional de Perú. Archivado desde el original el 14 de agosto de 2014.

- Robinson López Arévalo. «La colección de incunables de la Biblioteca Nacional de Colombia: tras las huellas y vacíos de su formación.». Consultado el 15 de octubre de 2017.

- «Incunables - Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile». www.memoriachilena.cl. Consultado el 31 de diciembre de 2018.

- Biblioteca Histórica José María Lafragua de la BUAP

- «Biblioteca Cervantina del Tecnológico de Monterrey». Archivado desde el original el 24 de abril de 2009. Consultado el 7 de mayo de 2019.

- Robinson López Arévalo. «La colección de incunables de la Biblioteca Nacional de Colombia: tras las huellas y vacíos de su formación.». Consultado el 15 de octubre de 2017..

- César Herrera. «Sala Chile: el mítico rincón de la Biblioteca Central de la Universidad de Concepción». Consultado el 13 de septiembre de 2022.

- «Los tesoros que encierra la Biblioteca Budge en la PUCV». Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Bibliografía

- Haebler, Konrad (1997). Introducción al estudio de los incunables. Madrid: Ollero & Ramos. ISBN 84-7895-072-9. OCLC 42702253.

- Prince, Carlos (1897). Los primeros ensayos del arte de la imprenta y los incunables. Lima. OCLC ocn135347233.

- Tagle, Matilde (2007). Historia del libro: texto e imágenes. Buenos Aires: Alfagrama. ISBN 9789871305179.