Esclavitud en la Nueva España

La esclavitud en la Nueva España estuvo basada principalmente en la importación de esclavos de África para trabajar en la colonia en los enormes cultivos , ranchos o zonas mineras del virreinato, pues su consistencia física los hacía aptos para trabajar en zonas cálidas.[1]

En 1517 Carlos V estableció un sistema de concesiones por el cual sus súbditos de América podían usar esclavos, con lo que comenzó el negocio de esclavos. Cuando los españoles se establecieron en Nueva España traían consigo algunos trabajadores en calidad de esclavos. Por su parte, los frailes dominicos que llegaron a América, denunciaron la condición de esclavos en la que vivían los nativos. Además al igual que obispos de otras órdenes, se opusieron al trato injusto e ilegal ante la audiencia del rey español y en la Comisión Real posteriormente.[2]

Una Bula promulgada por el Papa Urbano VIII el 22 de abril de 1639 prohibió la esclavitud en las colonias de España y Portugal en América. La medida fue aprobada por el Rey de España Felipe IV sobre los indígenas, pero permitió la esclavitud de los esclavos africanos.[cita requerida] Muchos de estos esclavos, conocidos como Cimarrones consiguieron su libertad al escaparse y refugiarse en las montañas de Córdoba, Orizaba y Xalapa del estado de Veracruz. [3]

Esclavitud en los indígenas

La conquista originó en Nueva España los primeros casos de esclavitud, debido a la ley de los españoles. Antes de internarse la hueste de Hernán Cortés en Colhuacan, los soldados pidieron a la corona desde Veracruz que para el servicio y sustento de sus tropas se les permitiese el envío de esclavos de España. Preveían que por ser la tierra que iban a conquistar larga y de mucha gente, algunos caciques no querrían venir al conocimiento de la fe católica ni a la servidumbre del rey y darían guerra, en cuyo caso pedían que sojuzgados por la fuerza, se pudiesen dar y repartir esclavos "como se acostumbra a hacer en tierra de infieles pues es cosa muy justa".[4]

Los colonos españoles adquirían esclavos indígenas en Nueva España, de la misma manera que lo hacían en las Antillas. Los adquirían principalmente de dos formas: el cautiverio de aquellos que habían sido vencidos en la guerra, y el rescate de los reducidos a servidumbre por los propios indios. En el primer caso, la esclavitud se imponía a personas que antes de la venida de los españoles podían haber sido libres. En el segundo, se prolongaba la servidumbre antigua, sustituyendo sus rasgos por los del derecho europeo. Los esclavos podían ser objeto de comercio en el régimen español y para salvaguardar la propiedad del amo, eran herrados en el rostro o en el cuerpo. Legalmente y en la práctica su condición era más desventajosa que la de los indígenas libres.[5]

El 14 de mayo de 1524 llegó a la Nueva España el hierro real, enviado por el rey de España para marcar (en la pierna, nalga, brazo o rostro) a los indios esclavos, conocido como "hierro de rescate".[6]

Posteriormente, se logró imponer la postura que prohibía la esclavitud de los indígenas por compra o herencia, aunque fue permitida sólo en el caso de los cautivos por guerra. Bajo esta categoría quedaron sobre todo los indígenas del norte del país que resistían a someterse al dominio español; esto se plasmó en las llamadas Leyes Nuevas de 1542 que penaban dicha práctica. Se consideraba que los indígenas eran físicamente más débiles que los africanos, y por ello se les intentó proteger. Estas leyes prohibían rigurosamente que se hicieran esclavos en adelante, y ordenaron que se llevara a cabo una revisión de los casos de servidumbre existentes. Se prohibía la esclavitud de los indios por guerra y rescate. Sin embargo, se concedió libertad a los que estaban en servidumbre y surgió la posibilidad de que la ley española acordara por excepción el cautiverio de los indios que permanecían en actitud hostil.[7]

A pesar de las leyes, la explotación no desapareció, y ésta junto con las enfermedades infecciosas terminaron por reducir considerablemente a la población, inmunológicamente frágil ante los microorganismos que portaban tanto europeos como africanos. El descenso de población indígena fue grave y para evitar que se detuviera la producción el Virrey Enríquez en 1580, aconsejó que la compra de negros esclavos por cuenta del rey, para distribuirlos al costo entre mineros, dueños de cañaverales y molinos y otros empresarios españoles. A partir de entonces aumentó la introducción legal de esclavos africanos; se autorizó para la Nueva España cinco mil al año.[8]

Los esclavos africanos

Además de los indígenas y los españoles, los africanos constituyen la tercera raíz de la sociedad mestiza de México y que tiene su origen en Nueva España. Los intercambios comerciales internacionales de aquel periodo no se reducían solo a productos, sino también incluyeron a los propios humanos. África se convirtió en el continente abastecedor de esclavos para el mundo. Fue así que la población africana llegó a Nueva España en calidad de esclava para ser empleada en los trabajos más pesados, ante la reducción de la población indígena producida por las catástrofes demográficas, la extracción de personas de África en calidad de esclavos también contribuyó a una de las catástrofes registradas en la historia moderna si consideramos que de los millones de personas que salieron de África como esclavos, muchos de ellos morirían en el trayecto por las condiciones inhumanas en las que eran trasladados y los que lograban sobrevivir eran obligados a realizar trabajos pesados en la agricultura y la ganadería en las mismas condiciones.

Los esclavos provenientes de África fueron vistos como una forma de resolver la demanda de trabajo. En 1521 los africanos en Nueva España no rebasaban la docena y ya para 1570 había cerca de 20 000; en 1646 ascendían a más de 35 000, aunque la población descendió y para 1810 eran alrededor de 10 000 individuos distribuidos principalmente en las costas y zonas tropicales. Fueron destinados a cultivos como el de la caña de azúcar. La esclavitud seguía siendo un fenómeno cuyas actividades redituaban grandes ganancias.

Esta práctica afectaba tanto a hombres (para las actividades en las que se requería mucha fuerza física), como a mujeres (para actividades de servicio doméstico, donde desempeñaban papeles de nodrizas, lavanderas, cocineras, o eran encargadas del cuidado personal de sus amos.[9]

El Santo Oficio claramente disfrutó de una reputación entre los esclavos como una posible manera de salir de las condiciones severas en las que vivían. En ausencia de tribunales civiles eficaces donde se pudiera presentar una denuncia por malos tratos, los afro-mexicanos vieron la Inquisición como una vía para aliviar esta miserable situación.[10]

Existían dos métodos principales de ofrecer protección judicial al esclavo en la Nueva España:

- El primero era preventivo, y consistía en hacer visitas no anunciadas y esporádicas a un obraje para registrar si se cometían abusos en contra de la fuerza laboral, de los cuales los esclavos formaban una parte importante.

- El segundo método era de carácter punitivo, y se acontecía cuando los testigos o los propios esclavos denunciaban a su dueño, por maltrato ante el Santo Oficio o audiencia. Sin embargo, los casos de protección fueron muy raros durante todo el período colonial.[11]

El fin de la esclavitud

Las personas que se encontraran en calidad de "esclavo" podían comprar su libertad mediante la obtención de algún préstamo o a través de la liberación de sus amos antes de morir. También se suscitaron casos de esclavos que escapaban de sus amos, y para evitar ser recapturados buscaban refugio en zonas de difícil acceso para sus perseguidores, como selvas y montañas. Al aumentar el número de huidos surgieron pequeñas poblaciones que serán conocidas como palenques. A tales sitios empezaron a llegar esclavos liberados que temían ser nuevamente sojuzgados[12]

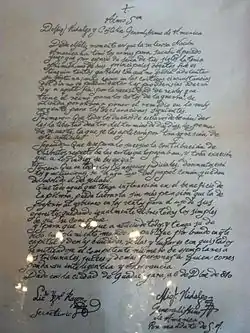

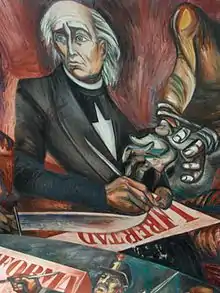

La abolición de la esclavitud fue parte del ideario de los insurgentes durante la guerra de la independencia de México, de tal suerte que por instrucciones de Miguel Hidalgo y Costilla esta disposición fue publicada por José María Anzorena el 19 de octubre de 1810 en Valladolid (hoy Morelia), por Ignacio López Rayón en Tlalpujahua el 24 de octubre de 1810, por José María Morelos a través del Bando del Aguacatillo el 17 de noviembre de 1810,[13] y por el propio Miguel Hidalgo por un bando publicado en Guadalajara el 29 de noviembre de 1810,[14] quien además publicó y mandó imprimir el decreto contra la esclavitud, las gabelas y el papel sellado el 6 de diciembre de 1810 desde el Palacio de la Real Audiencia en la misma plaza.[15] Al morir Hidalgo, la abolición de la esclavitud fue ratificada por López Rayón en los Elementos constitucionales en abril de 1812 y por José María Morelos en los Sentimientos de la Nación en septiembre de 1813. Una vez consumada la independencia de México, los antiguos insurgentes Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero ratificaron la abolición de la esclavitud mediante decretos presidenciales, respectivamente durante sus mandatos, los días 16 de septiembre de 1825 y 15 de septiembre de 1829.

Véase también

Referencias

- Treviño, Héctor (1997). Historia de México. México: Castillo.

- "La población africana en la Nueva España" - Enciclopedia de la SEP México (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).

- Carroll, Patrick James (2014). «1». Población negra en el Veracruz colonial: Raza, etnicidad y desarrollo regional. Universidad Veracruzana.

- Zavala, S. (1981). Los esclavos indios en Nueva España. El Colegio Nacional. México. p. 11.

- Zavala, Silvio. Op.cit. p. 24

- «[[Doralicia Carmona|Carmona, D.]] (s/f). Llega a la Nueva España hierro para marcar esclavos. (Consultado martes 14 de mayo del 2019)». Archivado desde el original el 14 de mayo de 2019. Consultado el 14 de mayo de 2019.

- Zavala, Silvio. Los Esclavos Indios en Nueva España. Edición del Colegio Nacional. México, 1981. p. 181.

- Vid. Historia General de México, México, El Colegio de México, 2000, p. 319.

- Vid. María Elisa Velásquez Gutiérrez. "Africanas y descendientes en la ciudad de México del siglo XVII" pp. 215-216, en Rina Cáceres (compiladora). Rutas de la esclavitud en América Latina, Costa Rica, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2001

- Slaves of the White God, 90–2; and Davidson, Negro Slave, 240– 41

- Slaves of the White God, 90–2; and Davidson, Negro Slave, 243

- La población africana en la Nueva España - Enciclopedia de la SEP México (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).

- Torre Villar, 2000; 406

- «Bando del señor Hidalgo aboliendo la esclavitud; deroga las leyes relativas a tributos; impone alcabala a los efectos nacionales y extranjeros; prohíbe el uso del papel sellado, y extingue el estanco de tabaco, pólvora, colores y otros.». 500 años de México en documentos. Consultado el 5 de octubre de 2015.

- Villoro, Luis (2006). «La revolución de independencia». Historia general del México. obra preparada por el Centro de Estudios Históricos (1a edición). México: El Colegio de México. pp. 506.

Bibliografía

- Carbajal Huerta, Elizabeth. Historia 2 Tercer grado. Larousse.

- Esquivel, Gloria (1996). Historia de México. Oxford: Harla.

- Moreno, Salvador (1995). Historia de México. México: Ediciones Pedagógicas.

- Reséndez, Andrés (2019). “La otra esclavitud, historia oculta del esclavismo indígena”. Ciudad de Mexico: Grano de Sal. p. 424. ISBN 9786079836917.

- Torre Villar, Ernesto de la (2000). Temas de la insurgencia. México: Universidad Nacional Autónoma de México. ISBN 968-36-7804-1. Consultado el 5 de octubre de 2015.

- Zavala, Silvio (1981). Los Esclavos Indios en Nueva España. Edición del Colegio Nacional. México

- "Africanas y descendientes en la ciudad de México del siglo XVII" en Rina Cáceres (compiladora). Rutas de la esclavitud en América Latina, Costa Rica, Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2001