Nicolás Copérnico

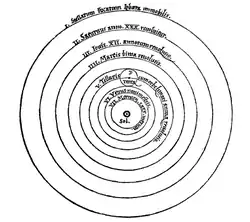

Nicolás Copérnico (nacido como Niklas Koppernigk; en latín, Nicolaus Copernicus; en polaco, Mikołaj Kopernik; en alemán, Nikolaus Kopernikus; Thorn, Prusia Real, Reino de Polonia 19 de febrero de 1473-Frauenburg, Prusia Real, Reino de Polonia 24 de mayo de 1543) fue un astrónomo polaco-prusiano,[1][2][3] del Renacimiento que formuló la teoría heliocéntrica del sistema solar, concebida en primera instancia por Aristarco de Samos. Su libro De revolutionibus orbium coelestium (Sobre las revoluciones de las esferas celestes) suele ser considerado como el punto inicial o fundador de la astronomía moderna, además de ser una pieza clave en lo que se llamó la Revolución científica en la época del Renacimiento. Copérnico pasó cerca de veinticinco años trabajando en el desarrollo de su modelo heliocéntrico del universo. En aquella época resultó difícil que los científicos lo aceptaran, ya que suponía una auténtica revolución.

| Nicolás Copérnico | ||

|---|---|---|

| ||

| Información personal | ||

| Nombre de nacimiento | Niklas Koppernigk | |

| Nacimiento |

19 de febrero de 1473 Thorn (Prusia Real, Reino de Polonia) | |

| Fallecimiento |

24 de mayo de 1543 (70 años) Frauenburg (Prusia Real, Reino de Polonia) | |

| Causa de muerte | Ictus | |

| Sepultura | Catedral de Frombork | |

| Residencia | Thorn y Frauenburg | |

| Nacionalidad | Polaco, Prusiano | |

| Religión | Iglesia católica | |

| Lengua materna | Polaco, Alemán | |

| Familia | ||

| Padres |

Niklas Koppernigk Bárbara Koppernigk (nacida como Bárbara Watzenrode) | |

| Educación | ||

| Educado en | Universidad de Cracovia | |

| Supervisor doctoral | Domenico Maria Novara da Ferrara y Leonhard von Dobschütz | |

| Alumno de | ||

| Información profesional | ||

| Ocupación | Científico, matemático, astrónomo, jurista, físico, sacerdote católico, gobernador, diplomático, economista | |

| Área | Astronomía, Matemáticas, Teología | |

| Conocido por | Padre de la teoría heliocéntrica | |

| Empleador | ||

| Estudiantes doctorales | Georg Joachim Rheticus | |

| Alumnos | Georg Joachim Rheticus | |

| Obras notables | ||

| Firma |

.svg.png.webp) | |

Copérnico fue matemático, astrónomo, jurista, físico, clérigo católico, gobernador, diplomático y economista. Junto con sus extensas responsabilidades, la astronomía figuraba como poco más que una distracción. Por su enorme contribución a la astronomía, en 1935 se dio el nombre «Copernicus» a uno de los mayores cráteres lunares, ubicado en el Mare Insularum.[4]

El modelo heliocéntrico es considerado una de las teorías más importantes en la historia de la ciencia.

Copérnico no publicó su obra en la que defendía el heliocentrismo hasta 1543, año de su fallecimiento; sin embargo, sus libros serían incluidos en el Index librorum prohibitorum, muchos años después de su muerte, con el caso Galileo.[5]

Vida y obra

Nicolás Copérnico nació el 19 de febrero de 1473 en Thorn, Prusia Real perteneciente al Reino de Polonia. Sus padres fueron Niklas Koppernigk y Bárbara Koppernigk (nacida como Bárbara Watzenrode). Estudió en la Universidad de Cracovia (1491-1494) probablemente bajo las directrices del matemático Wojciech Brudzewski.[6] Viajó por Italia y se inscribió en la Universidad de Bolonia (1496-1499), donde estudió Derecho, Medicina, Griego, Filosofía, y trabajó como asistente del astrónomo Domenico da Novara.

En 1500 fue a Roma, donde tomó un curso de ciencias y astronomía, y en 1501 volvió a su patria y fue nombrado canónigo en la catedral de Frauenburg, cargo obtenido merced a la ayuda de su tío Lucas Watzenrode.

Pese a su cargo, volvió a Italia, esta vez a Padua (1501-1507), para estudiar Derecho y Medicina, haciendo una breve estancia en Ferrara (1503), donde obtuvo el grado de doctor en Derecho Canónico.

Reinstalado definitivamente en su país (1523), se dedicó a la administración de la diócesis de Warmia, ejerció la Medicina, ocupó ciertos cargos administrativos y llevó a cabo su inmenso y primordial trabajo en el campo de la astronomía.

Falleció el 24 de mayo de 1543 en Frauenburg, Prusia Real perteneciente al Reino de Polonia.

En 2005 un equipo de arqueólogos polacos afirmó haber hallado sus restos en la catedral de Frombork, teoría que fue verificada en 2008 al analizar un diente y parte del cráneo y compararlo con un pelo suyo encontrado en uno de sus manuscritos.[7] A partir del cráneo, expertos policiales, reconstruyeron su rostro, coincidiendo este con el de su retrato.[8]

El 22 de mayo de 2010 recibió un segundo funeral en una misa dirigida por Józef Kowalczyk, nuncio papal en Polonia y recién nombrado Primado de Polonia. Sus restos fueron de vuelta enterrados en el mismo lugar, en la catedral de Frombork. Una lápida de granito negro ahora lo identifica como el fundador de la teoría heliocéntrica y lleva además la representación del modelo de Copérnico del sistema solar, un sol dorado rodeado por seis de los planetas.[9][10]

Inspiradores, según Copérnico, de su teoría

Copérnico no fue el inventor de la teoría heliocéntrica. Según Arquímedes[11] y Plutarco,[12] el astrónomo griego Aristarco de Samos era partidario del heliocentrismo, desde el siglo III antes de nuestra era. Copérnico menciona, por otra parte, a su predecesor, así como las fuentes antiguas que le inspiraron la hipótesis del movimiento de la Tierra. Según su propio testimonio, comenzó sus investigaciones, como buen humanista, leyendo los textos de los Antiguos:

Por esa razón yo me he tomado el trabajo de leer los libros de todos los filosófos que he podido obtener, para buscar si alguno de entre ellos había pensado alguna vez que los movimientos de las esferas del mundo son distintos de los que admiten los que enseñan las matemáticas en las escuelas. Y encontré primero en Cicerón que Niceto[Note 1] pensaba que la Tierra se movía. Mas tarde he encontrado también en Plutarco que algunos otros tuvieron esa misma idea.Nicolás Copérnico De Revolutionibus orbium coelestium

Nombró en una cita de [pseudo] Plutarco,[13] a Filolao el pitagórico (para el que la Tierra giraba, como el Sol y todos los astros, alrededor de un fuego central), Heráclides Póntico y Ecfanto el pitagórico (que admitían la rotación de la Tierra alrededor de su eje). Y continua:

Partiendo de ahí, yo mismo he comenzado, también, a pensar en la movilidad de la Tierra

.[14]

Hay que notar que, si Copérnico reconocía que estos astrónomos antiguos tuvieron la idea del movimiento de la Tierra, el no señala que Heráclides había imaginado, además de la rotación de la Tierra sobre ella misma, que Mercurio y Venus giraban alrededor del Sol, ni que Aristarco estaba en el origen de un sistema heliocéntrico:[Note 2] Se contenta de escribir que, según algunos, Aristarco, como Filolao, había admitido la movilidad de la Tierra. Esta única mención de Aristarco, por otra parte, fue tachada en el manuscrito[Note 3] y no apareció en la versión impresa del De Revolutionibus.[Note 4]

Copérnico hace referencia a Martianus Capella, así como a algunos otros latinos, que estimaron, en efecto, que Venus y Mercurio giran alrededor del Sol, que está en el centro, y por esta razón no se pueden separar de él más de lo que les permiten las convexidades de sus órbitas.[15] El sistema de Capella (que él llama sistema egipcio, y que es el de Héraclides), en el cual solo Venus y Mercurio giran alrededor del Sol, y este último y los otros planetas giran alrededor de la Tierra, pudo haber llevado a Copérnico a la vía del heliocentrismo.

Modelo heliocéntrico

En 1533, Johann Albrecht Widmannstetter envió a Roma una serie de cartas resumiendo la teoría de Copérnico. Estas fueron oídas con gran interés por el papa Clemente VII y varios cardenales católicos.

Para 1536, el trabajo de Copérnico estaba cercano a su forma definitiva, y habían llegado rumores acerca de su teoría a oídos de toda Europa. Copérnico fue urgido a publicar desde diferentes partes del continente.

En una epístola fechada en noviembre de 1536, el arzobispo de Capua, el cardenal Nikolaus von Schönberg, pidió a Copérnico comunicar más ampliamente sus ideas y solicitó una copia para sí. Algunos han sugerido que esta carta pudo haber hecho a Copérnico sospechoso al publicar, mientras que otros han sugerido que esto indicaba el deseo de la Iglesia de asegurarse que sus ideas fueran publicadas.[cita requerida]

A pesar de la presión ejercida por parte de diversos grupos, Copérnico retrasó la publicación de su libro, tal vez por miedo a la crítica. Algunos historiadores consideran que, de ser así, estaba más preocupado por el impacto en el mundo científico que en el religioso.

Las ideas principales de su teoría eran:

- Los movimientos celestes son uniformes, eternos, y circulares o compuestos de diversos ciclos (epiciclos).

- El centro del universo se encuentra cerca del Sol.

- Orbitando alrededor del Sol, en orden, se encuentran Mercurio, Venus, la Tierra, la Luna, Marte, Júpiter y Saturno (aún no se conocían Urano y Neptuno.)

- Las estrellas son objetos distantes que permanecen fijos y por lo tanto no orbitan alrededor del Sol.

- La Tierra presenta tres movimientos: la rotación diaria, la revolución anual, y la inclinación anual de su eje.

- El movimiento retrógrado de los planetas es explicado por el movimiento de la Tierra.

- La distancia de la Tierra al Sol es pequeña comparada con la distancia a las estrellas.

De revolutionibus orbium coelestium

Su obra maestra, De revolutionibus orbium coelestium (Sobre las revoluciones de las esferas celestes), fue escrita a lo largo de unos veinticinco años de trabajo (1507-1532) y fue publicada póstumamente en 1543 por Andreas Osiander, pero muchas de las ideas básicas y de las observaciones que contiene circularon a través de un opúsculo titulado De hypothesibus motuum coelestium a se constitutis commentariolus (no editado hasta 1878); que, pese a su brevedad, es de una gran precisión y claridad.

Copérnico estudió los escritos de los filósofos griegos buscando referencias al problema del movimiento terrestre, especialmente los pitagóricos y Heráclides Póntico, quienes creían en dicha teoría. En cuanto a la teoría heliocéntrica en sí, hasta donde se sabe hoy, fue concebida por primera vez por Aristarco de Samos (310-230 a. C.), a quien curiosamente no nombra en su obra.[16] Es preciso centrar el valor real de sus estudios en el hecho de reimponer teorías ya rechazadas por el «sentido común» y de darles una estructura científica coherente.

La ruptura básica que representaba para las ideas medievales, la sustitución de un cosmos cerrado y jerarquizado, con el hombre como centro; por un universo homogéneo e indeterminado, situado alrededor del Sol, hizo dudar a Copérnico de publicar su obra, siendo consciente de que aquello le podía acarrear problemas con la Iglesia. Por desgracia, a causa de una enfermedad que le produjo la muerte, no alcanzó a verla publicada.

Copérnico aún estaba trabajando en el De revolutionibus orbium coelestium (aunque aún no convencido de querer publicarlo) cuando en 1539 Georg Joachim Rheticus, un matemático de Wittenberg, llegó a Frombork. Philipp Melanchthon había arreglado para Rheticus su visita a diversos astrónomos y el estudio con ellos. Rheticus se convirtió en pupilo de Copérnico, conviviendo con él durante dos años. Rheticus leyó el manuscrito de Copérnico y de inmediato escribió un resumen no técnico de sus principales teorías, en la forma de una carta abierta dirigida a Schöner, su profesor de astrología en Núremberg, y más tarde publicó esta carta en forma de libro titulado Narratio Prima (primera descripción), en Dánzig en 1540. El amigo de Rheticus y mentor, Gasser Aquiles, publicó una segunda edición de la Narratio en Basilea en 1541. En 1542 Rheticus publicó un tratado de trigonometría escrito por Copérnico (incluido después en el segundo libro de De revolutionibus).

Bajo gran presión de Rheticus, y habiendo visto la reacción favorable del público frente a su trabajo, Copérnico finalmente accedió entregar el libro a su amigo cercano, Tiedemann Giese, obispo de Chełmno (Kulm), para ser entregado a Rheticus, y ser impreso por Johannes Petreius, en Núremberg. La primera edición del De Revolutionibus apareció en 1543 (el mismo año de la muerte del autor), con una larga introducción en la que dedica la obra al papa Paulo III, atribuyendo su motivo ostensible para escribirla a la incapacidad de los astrónomos previos para alcanzar un acuerdo en una teoría adecuada de los planetas y haciendo notar que si su sistema incrementaba la exactitud de las predicciones astronómicas, esto permitiría que la Iglesia desarrollara un calendario más exacto (un tema por entonces de gran interés y una de las razones para financiar la astronomía por parte de la Iglesia).

El trabajo en sí estaba dividido en seis libros:

- Visión general de la teoría heliocéntrica, y una explicación corta de su concepción del mundo.

- Básicamente teórico, presenta los principios de la astronomía esférica y una lista de las estrellas (como base para los argumentos desarrollados en libros siguientes).

- Dedicado principalmente a los movimientos aparentes del Sol y a fenómenos relacionados.

- Descripción de la Luna y sus movimientos orbitales.

- Explicación concreta del nuevo sistema.

- Explicación concreta del nuevo sistema (continuación).

Ediciones

- De revolutionibus orbium coelestium (en latín). Amsterdam: Willem Jansz Blaeu. 1617.

- De revolutionibus orbium coelestium (en latín). Nürnberg: Johann Petreius. 1543.

Significado de la obra

La importancia de la obra de Copérnico es ser una obra revolucionaria, precursora de grandes cambios científicos. Dicho carácter revolucionario no está solo en sus escritos sino en poner en marcha unos caminos que romperán las barreras del pensamiento. No debemos olvidar que la obra de Copérnico sigue ligada al Mundo Antiguo, ya que ciertas premisas platónicas siguen vigentes en su pensamiento como los dos grandes principios de uniformidad y circularidad. Sin embargo, con su obra se afianza otra gran idea propia de la modernidad: la naturaleza va perdiendo su carácter teológico, el hombre ya no es el centro del universo, sino que Copérnico lo desplaza a una posición móvil, como la de cualquier otro planeta.

A partir de Copérnico se desencadena la idea de que el hombre ahora está gobernado por su Razón, que será la facultad del ser humano que hace que tome parte en el ordenamiento del Universo. Así el hombre pasa a ser un ser autónomo que basa dicha autonomía en su capacidad de raciocinio. La razón humana puede ahora apoderarse de la Naturaleza: dominarla y controlarla. Así el hombre deja de ser el centro físico del Universo para convertirse en el centro racional del Universo. A partir de ahora nos enfrentamos al mundo, no contemplándolo, sino construyendo hipótesis a través de las capacidades del hombre, que contrastadas con la naturaleza se podrán dar por válidas o no.

En este caso particular, Copérnico tuvo en contra al cristianismo de la época que hizo suyos los presupuestos aristotélicos del mundo antiguo. Aristóteles escribió de teoría literaria, política, ética, metafísica, lógica, meteorología, física, biología, astronomía… y todo ello integrado coherentemente, lo que hacía muy difícil atacar una parte sin atacar al todo. A la vez, permitía, por esa misma razón, dejar de lado pequeñas dificultades que pudieran surgir en aspectos parciales. Esa es la razón fundamental de su permanencia como visión del mundo a lo largo de dos mil años. Si además se añade que, tras su descubrimiento por parte del mundo medieval, este sistema fue cristianizado y asumido por la Iglesia católica a través de la obra de santo Tomás de Aquino, comprenderemos mejor la resistencia que opuso a su superación y hasta qué punto determinó, no solo la historia de la astronomía, sino de la ciencia y de la cultura.

La difusión de la teoría copernicana se lleva a cabo sobre un fondo político e histórico, en el que es de importancia fundamental el problema religioso existente desde 1517 con la irrupción en escena del luteranismo. En 1545 se inició el Concilio de Trento, que después de tres sesiones, con su final en 1563, deja establecida la reforma radical de la Iglesia e impone un programa de recuperación y defensa del dogma frente al mundo reformista. Pío V y Gregorio XIII, entre 1566 y 1585 culminarán el proceso de recuperación de la Iglesia católica en la segunda mitad del siglo XVI, solventado los problemas de disensión interna y de jerarquía. Difunden la enseñanza eclesiástica y recuperan importancia e influencia en los países en los que la creencia protestante se había hecho fuerte. Pero los sucesos acaecidos en los cielos a finales del siglo XVI y las observaciones que Copérnico hizo de estos, minaron ciertamente la autoridad y credibilidad de la filosofía que sustentaba la astronomía ptolemaica. La Iglesia protestante paulatinamente se rinde ante la situación y su oposición al heliocentrismo desaparece. Se da un vuelco en la situación. A partir del final de siglo será la Iglesia católica la que, utilizando su poder organizado en la Inquisición, convertirá al heliocentrismo en el enemigo más inmediato.

La obra de Copérnico y los cambios que propone se proyectan sobre el estado anterior de la astronomía y sobre el entramado científico y filosófico que con él se asociaban. En el texto que ahora comentamos, el autor hace un breve repaso por todas aquellas partes de la astronomía anterior a él que quedan obsoletas a partir de sus descubrimientos: la inseguridad sobre los movimientos del Sol y la Luna (ya que sus movimientos anuales no se podían establecer con seguridad), la explicación del movimiento de los planetas tampoco resultaba aceptable ya que no se utilizaban los mismos supuestos para todos (puesto que en unos casos se utilizan círculos homocéntricos, en otros excéntricos, epiciclos, etc.), y sobre todo, que el Universo era tomado como un sistema por partes que carece de unidad. De esta manera, al final del texto, el autor reflexiona y explica que la astronomía que le precedía era confusa en el sentido de que no se seguían principios seguros sino que en unos casos se utilizaban unas explicaciones, en otros otras, y que por lo tanto se llega a un «método» incompleto (ya que si las hipótesis que se plantearon fueran ciertas, ciertamente podrían demostrarse con facilidad).

Las ideas principales de la obra de Copérnico, que se oponen a las anteriores a él, son entre otras, su idea de preservar la unidad de movimientos y crear un sistema de círculos más racional. El helioestatismo y el heliocentrismo no son las premisas sino la conclusión. Además, elimina los ecuantes de la astronomía porque no parecen respetar los principios básicos de Platón. Cambia también de hipótesis y toma la de que el Sol permanece quieto y la Tierra se mueve (con una serie de movimientos distintos: el movimiento de rotación, el de traslación y el de declinación que sirve para explicar los equinoccios). Para esto, Copérnico plantea sus hipótesis: que no existe un centro único de todas las esferas celestes, y que además el centro de la Tierra no es el centro del Universo (sino el centro lunar y el centro de gravedad).

Todas las esferas giran en torno al Sol que es el centro de giro de ellas, y el Sol está en las proximidades del centro del Mundo; supera el problema del paralaje si pensamos que las estrellas están a una distancia mucho mayor de lo que se pensaba anteriormente. Además, cualquier movimiento que parezca realizado en la esfera de las estrellas no es tal, sino que lo que se mueve es la Tierra (que gira cada día y da una vuelta completa, mientras que la esfera de las estrellas está inmóvil). De esta misma manera, los movimientos del Sol no se deben a él, sino a la Tierra que gira en torno a él igual que el resto de planetas; y los movimientos retrógrados y directos de los planetas no se deben a ellos, sino al movimiento de la Tierra. Vemos, por lo tanto, que el plantear la hipótesis de que la Tierra se mueve sirve para explicar muchas de las irregularidades de los movimientos del Universo: elimina antiguos problemas y herramientas complicadas como los ecuantes, las esferas celestes, etc.

Legado

Copérnico está considerado como el precursor de la astronomía moderna, aportando las bases que permitieron a Newton culminar la revolución astronómica, al pasar de un universo geocéntrico a un cosmos heliocéntrico y cambiando irreversiblemente la mirada del cosmos que había prevalecido hasta entonces.

Así, lo que se conoce como revolución copernicana es su formulación de la teoría heliocéntrica, según la cual, la Tierra y los otros astros giran alrededor del Sol. A pesar de lo meritorio de su hallazgo, Copérnico no se apercibió de todas las consecuencias que dicho sistema necesariamente implicaba. Sería Giordano Bruno, un filósofo, quien más tarde completaría la revolución teórica que llevaba aparejada esta hipótesis: más allá del ámbito matemático y cuantitativo, desde un punto de vista lógico se llegaría a desechar las tradicionales nociones aristotélicas y escolásticas acerca de la finitud y unicidad de un universo ordenado según esferas concéntricas.[17]

Reconocimientos

- Su nombre figura en el Calendario de Santos Luterano.

- El cráter lunar Copernicus recibió este nombre en su honor.

- El asteroide (1322) Coppernicus también le debe su nombre.

- El Programa Espacial Copernicus (en inglés, Copernicus Programme) de la ESA también debe su nombre al astrónomo.

- En el estado de Nueva York existe el Observatorio Kopernik y Centro de Ciencia (en inglés, Kopernik Observatory & Science Center), designado así en su honor.

- En memoria de Nicolás Copérnico, el 19 de febrero de 2010 la IUPAC nombra al elemento 112 de la tabla periódica como copernicio.

Véase también

Notas

- Alexandre Koyré escribió que Niceto se llamaba en realidad Hicetas, según Diogenes Laercio. (note 8 p. 90 du Des Révolutions des orbes céleste, op. cit.)

- No podía ignorar este hecho: en el De placitis philosophorum del pseudo-Plutarco que cita en De Revolutionibus (cf ci-dessus), on trouve, dans le livre Plantilla:II, capítulo XXIV, op. cit., p. 307 (texte en ligne): « Aristarco met le soleil au nombre des étoiles fixes; hace girar la Tierra alrededor del círculo solar».

- Las tres últimas páginas del capítulo XI del libro primero fueron tachadas en el manuscrit Archivado el 28 de agosto de 2011 en Wayback Machine.. C'est sur le hoja 11 verso Archivado el 27 de septiembre de 2011 en Wayback Machine. que aparece la mención de Aristarco, que fue por tanto ausente de la impresión con todo el pasaje tachado,

- Alexandre Koyré, en su traducción, retranscribió el pasaje suprimido (op. cit., p. 82) :

Por tanto, si reconocemos que los movimientos del Sol y de la Luna pueden deducirse en [la hipótesis de] la inmovilidad de la Tierra, esta no concuerda más que muy poco con [los] de los otros planetas. Podemos por tanto creer quees por esas causas o por causas parecidas que Filolao había admitido la movilidad de la Tierra — opinión que, según algunos, era también la de Aristarco de Samos — y no por las razones alegadas y combatidas por Aristóteles.

Referencias

- Davies, Norman (2005). God's playground. A History of Poland in Two Volumes II. Oxford University Press. p. 20. ISBN 978-0-19-925340-1. «As a native of Royal Prussia, he never admitted to anything other than local patriotism, whereby he described himself as a 'Prussian'. [...] Taking everything into consideration, there is good reason to regard him both as a German and as a Pole: and yet, in the sense that modern nationalists understand it, he was neither. ».

- Teresa Borawska. Nicolaus Copernicus University, ed. «Royal Prussia: the homeland of Nicolaus Copernicus» (en inglés). Consultado el 5 de diciembre de 2019.

- Friedrich, Karin (2000). The Other Prussia: Royal Prussia, Poland and Liberty, 1569-1772. Cambridge University Press. p. 217. ISBN 978-0-521-58335-0. «Prussians were neither Germans nor Poles. The Prussian nation defined itself politically as a community of citizens who embraced the constitutional agenda of the multinational Commonwealth [...]. ».

- Ficha del cráter lunar «Copernicus», Gazeteer of Planetary Nomenclature. Consultado el 4 de julio de 2009.

- Las Matemáticas y la Cultura: Matemáticas, Arte y Ciencia en los comienzos de la Revolución de la ciencia.

- Vernet, Juan (2000). Astrología y astronomía en el Renacimiento. La revolución copernicana. Barcelona: Acantilado. p. 34. ISBN 84-95359-11-1. «Estudió en la Universidad de Cracovia entre 1491 y 1495 y aquí parece haber tenido sus primeros contactos con la astronomía. Posiblemente siguió las clases del astrónomo-astrólogo Alberto Brudzewo, quien desde 1490 «leía» el De coelo de Aristóteles. Brudzewo conocía bien la astronomía tradicional y había escrito en 1482 un Commentatorium super theoricas novas planetarium Georgii Peuerbachii que fue editado en 1495. Pero es muy difícil que hubiera podido sugerir a sus alumnos las ideas de un nuevos sistema planetario, aunque conociera las dudas sobre el tradicional por Averroes y otros pensadores musulmanes, como Alpetragio. »

- «El ADN confirma que los restos hallados en 2005 son los de Copérnico.» El Mundo.

- «Reconstrucción del rostro de Copérnico.» El Mundo.

- Easton, Adam (21 de noviembre de 2008). «Polish tests 'confirm Copernicus'». BBC News. Consultado el 18 de enero de 2010.

- «Copérnico será enterrado en Polonia 467 años después de su muerte.» El Mundo.

- Archimède (1807). François Buisson éditeur, ed. L'Arénaire - Œuvres d'Archimède (F. Peyrard, trad.). Paris. «Según lo que dice Aristarco de Samos, el mundo sería mucho más grande de lo que acabamos de decir; porque supone que las estrellas y el sol son inmóviles; que la tierra gira alrededor del sol como centro; y que el tamaño de la esfera de las estrellas fijas cuyo centro es el sol, es tal que la circunferencia del circulo que el supone descrito por la tierra es a la distancia de la estrellas fijas como el centro de la esfera es a la superficie. »

- Plutarco (trad. abbé Ricard), Œuvres morales, De la face qui paraît sur la lune, Paris, Lefevre éditeur, 1844, tome IV, p.424 [922f-923a] (texto en línea) :

Je le veux bien, le dice Lucio sonriendo, con la sola condición de que no intente contra nosotros una acción de impiedad, como Cleanto el de Samos quería que los griegos acusasen de ello a Aristarco, por haber, decía él, turbado el descanso de Vesta y los dioses de los lares, protectores del universo, cuando razonando siguiendo las apariencias, supuso que el cielo estaba inmóvil, que la tierra hacía una revolución oblicua a lo largo del zodiaco, y que además giraba sobre su eje.

- Pseudo-Plutarque (trad. abbé Ricard), Œuvres morales, De placitis philosophorum (Les Opinions des philosophes), Paris, Lefevre éditeur, 1844, tomo IV, livre III, chap. XIII, p.322 (texto en línea) :

CHAPITRE XIII. Sobre el movimiento de la Tierra. Todos los demás filósofos creen que la Tierra es inmóvil: pero el pitagórico Filolao dice que se mueve alrededor de la región de fuego, describiendo un círculo oblicuo, como el Sol y la Luna. Heráclides Póntico y el pitagórico Ecfanto hacen moverse a la Tierra, no en el sentido que pase de un sitio a otro, sino en el sentido de que es como una rueda fija que gira sobre su centro, y este movimiento se hace de occidente a oriente.

- Nicolás Copérnico (trad. Alexandre Koyré), Des Révolutions des orbes célestes, op. cit., prefacio, p. 37.

- Nicolás Copérnico (trad. Alexandre Koyré), Des Révolutions des orbes célestes, op. cit., chap.

, p. 72.

, p. 72. - Leonardo Moledo/Esteban Magnani, Diez teorías que conmovieron al mundo (I) (2006), ed. Capital Intelectual.

- Knox, Dilwyn (28 de mayo de 2019). «Giordano Bruno». Stanford Encyclopedia of Philosophy (en inglés). Cosmology: The Universe and the Atom.

Bibliografía

- Koestler, Arthur, The sleepwalkers (A history of Man's Changing Vision of the Universe), Penguin, Arkana, 1989 (originalmente publicado por Hutchinson en 1959). Hay traducción castellana: Koestler, Arthur, Los sonámbulos (Una historia de la cambiante cosmovisión del hombre), Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), Biblioteca El Hombre y su Sombra, 1963. Traducción de A. L. Bixio.

- Rioja Nieto, Ana & Ordóñez, Javier, Teorías del Universo (vol. 1): de los pitagóricos a Galileo, Madrid, Síntesis, 1999.

Enlaces externos

Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Nicolás Copérnico.

Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Nicolás Copérnico.- «El ADN confirma que los restos hallados en 2005 son los de Copérnico.» El Mundo, 20 de noviembre de 2008.

- Los científicos ponen cara a Nicolás Copérnico El País, 20 de noviembre de 2008. Consultado el 20 de noviembre de 2008.

- Capítulo 3 de Cosmos, de Carl Sagan: trata de la obra de Ptolomeo, Tycho Brahe, Copérnico y Johannes Kepler.